映像作家でメディア研究者の佐々木友輔さんが、映画、写真、美術、アニメにおける〈風景〉と、それを写し出す〈スクリーン〉を軸に、さまざまな作品を縦横無尽に論じる連載。1970年前後に議論された「風景論」を出発点にしつつ、その更新を目論みます。

これまでも本連載で取り上げてきた映画『略称・連続射殺魔』は、現在に至るまで「風景論争」の原点として参照され論じられてきました。しかし、公開当時に作品を見た観客は、すでにそうした言説に囲まれていたのでしょうか? 第6回ではこのことをきっかけに、言説と作品/風景と観客の距離、映画における映像(イメージ)と音声(サウンド)の関係、そしてそれらが生み出す「共視」的空間とはいかなるものかを考えます。

言語化の忌避──東京都写真美術館「風景論以後」

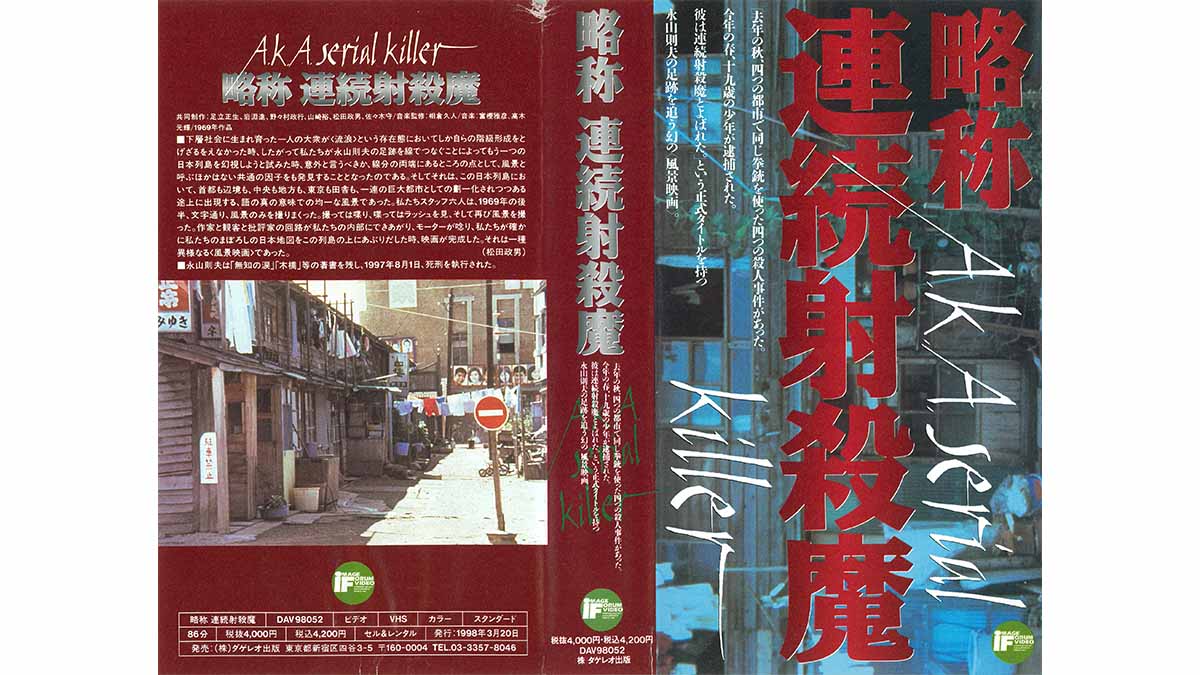

2023年8月11日から11月5日まで、東京都写真美術館で展覧会「風景論以後」が開催され、『略称・連続射殺魔』(1969/1975)のデジタルリマスター版の展示および35ミリフィルム上映が行われた。本連載でも折に触れて紹介してきたように、同作は、1968年に永山則夫が起こした連続ピストル射殺事件に触発された松田政男・足立正生・岩淵進・野々村政行・山崎裕・佐々木守の6名が、犯行前に永山が見たであろう景色を辿り、撮影した風景論映画だ。全編に渡り、何の変哲もない、どこにでもあるような風景が映し出されているようでありながら、なぜか画面に見入ってしまう。来場者は、デジタルリマスターが施された高精細な画面かつ端正な構図で記録された1960年代末の日本の風景を眺めながら、永山の心境を想像したり、現在の風景との変化を比較したり、特定の意味や意図に還元されない風景の豊かさを味わったりと、思い思いの仕方で同作を受容したようだ[1]。

足立正生、岩淵進、野々村政行、山崎裕、佐々木守、松田政男『略称・連続射殺魔』(1969)

他方で松田政男の風景論については、会場内ではいくつかの印象的なフレーズがアフォリズム的に掲示されるに留まり、出品作品と言説との対応関係や含意された政治性が読み取りづらい構成になっていた。映像研究者の阪本裕文は、「風景論以後」では風景論映画がラディカルな政治的言説と不可分に生み出されたという事実が意図的に切断されており、そうした非政治性は確かに1970年代以降の社会状況の変化を反映しているものの、風景の外部に逃れることができないという閉塞感も伴っていたと指摘している[2]。また写真評論家の飯沢耕太郎からは、同展では松田の風景論が現代の作家──最初のパートに展示された笹岡啓子や遠藤麻衣子ら──にどのように受け継がれたのか、どのように変質したのかが十分にフォローされておらず、風景論の輪郭が曖昧かつ拡散しているとの批判もあった[3]。個々の展示作品に確かな見応えを感じながらも、展覧会の前提となる風景論に関する説明や、作家・作品の選定基準に関する説明が不足しているといった意見は、X(旧Twitter)などソーシャルメディア上のレビューでも散見されるものだった。

しかし言説の不在に関する指摘は、同展を企画した学芸員の田坂博子にとって予想の範疇であるどころか、むしろ狙い通りの反応かもしれない。田坂は新聞各紙の取材に応え、「直接的に風景論の影響を受けた作家はあえて除外。80年代以降の郊外論の流れにある作家も外し[4]」た上で、「直接的な言語化を避け、各対象を写真映像言語のみで語ろうとしている[5]」作品、「作品をあえて言語や理論に回収されない形で、その背後にある複雑さを伝えようとしている、『これは○○を表している』ということが意味をなさない作品[6]」を選択したと語っている。要するに同展では、①松田の風景論に依拠し、権力の表出としての「均質な風景[7]」に抗うことと、②松田の風景論を批判し、風景や芸術の複雑さを損なわせる「風景(作品)の言語化」に抗うことという、二種類の抵抗が同時に企図されていたのであり、阪本が指摘したように、選ばれた現代の作家と1970年代の風景論の間に断絶があるのは必然的な帰結であった。それを批判的継承と捉えるなら、確かに同展は風景論の「以後」を示している。

だが、言語や理論に回収し得ない風景を扱うことは、2020年代を待たずとも、それ以前から風景論や郊外論に取り組む作家たちが挑んできた課題そのものだし、そもそも1970年前後に風景論が提起された時点から存在する課題であったはずだ。例えば中平卓馬にとって風景のヴェールとは、自分自身の内面や思想が投影され、意味づけられた風景であり(連載第1回参照)、それを切り裂くことは、まさに言語化による意味づけや理論に回収されない写真を撮ろうとする試みと言える。

また松田の風景論が、同時代の言説を基礎づけるほどの支持を得ていたわけではないことにも注意したい。映画研究者の平沢剛が指摘するように、風景論争においては、各々が自身の文脈に引きつけて「風景」を解釈したために論点が拡散し、当初の問題提起は深く掘り下げられることのないまま、議論は収束していった[8]。いくつか例を挙げておけば、松田と足立正生は不毛な論争に見切りをつけ、より直接的な権力批判を遂行するために風景論映画から報道映画=プロパガンダ映画への転換を図った。それに対し、中平卓馬はあらゆる意味やイデオロギーに抗う写真を求めて試行錯誤を続け、やがて「植物図鑑」という概念へと到達。映画作家の原將人は、風景論が構造的に主客二元論によって成り立っていることを批判し[9]、主客が未分化で渾然一体となった映画を夢想して『初国知所之天皇』(1973)を作り上げた。いずれも風景論を語る上で欠かすことのできない重要な問題提起だが、各々が目指す方向は大きく異なっており、直接の対話を試みても生産的な議論にはなり得ないだろう。別の見方をすれば、それは、個人の言説や理論には回収し得ない「風景」概念の複雑さや豊かさが露呈する事態であった。ともあれ2025年現在も、風景論は「以後」どころか、まだ始まってさえいない「未完の理論[10]」として残されたままである。

テクスト/パラテクストという二重の地位

そもそも「作品を言語化する問題とは離れて[11]」試みられる風景論は、果たして風景「論」と呼ぶべきなのだろうか。言語化や理論化の努力が、作品の背後にある複雑さや豊かさを損なわせるというのは自明の事実なのだろうか。過剰なまでの言語化の忌避は、風景論の可能性を拓くどころか、むしろその不可能性を強調し、死滅させるほうへと歩みを進めてしまう。風景論が一向に進展せず、不毛な議論に留まり続けているのはむしろ、風景と風景論、作品と言説とを非対称的で従属的な関係として捉える見方から抜け出せずにいるためではないだろうか。そこで本稿では、松田の風景論を映画『略称・連続射殺魔』に付随する作品解説として捉えたり、逆に『略称・連続射殺魔』を松田の風景論の図解として捉えたりするのではない仕方で両者の関係を結び直し、風景論の理論的発展を目指したい[12]。

前提として、風景論争の端緒をなす松田の論考「風景としての性──若松孝二と密室のユートピア[13]」は、そもそも『略称・連続射殺魔』の作品論や作品解説として書かれたわけではなかった。同論は、永山則夫の足跡を辿る旅の中で映画撮影と同時並行で構想され、映画の公開よりも先に発表された独立したテクストであると同時に、上映会のチラシやVHSソフトのパッケージなどに掲載されることで映画の鑑賞体験の一端を成す「パラテクスト Paratexte[14]」でもあるという、二重の地位を有している。

また『略称・連続射殺魔』は、足立正生の要望により「上映しない」方針がとられ、1969年に一度限りの関係者向け試写を行った後は、75年まで一般公開されなかった。そのため当時、大多数の人びとは、松田の論考や『キネマ旬報』に掲載された作品評などを通じて『略称・連続射殺魔』および風景論に接することになった。風景論争は当初、「見ることのできない映画」という不在の中心を巡って展開されたのだ。

メディア論・文化研究者の近藤和都は、映像文化を巡る経験を理解するためには、一次的なメディア(テクスト)としての映画・映像作品の分析を行うだけでなく、予告編や新聞広告、チラシ、ポスターなどの二次的なメディア(パラテクスト)が果たす役割にも注目すべきだと述べている。人びとは、映画の鑑賞前に予告編から物語の全体像を想像したり、広告に掲載されたスチル写真から前後の場面を想像したりする。近藤は、このように映画本編を見る前に多種多様な情報に触れてその内容に対する期待感を抱くことを「予期としての映画体験[15]」と呼び、また実際に本編を見ていなくても「その映画を知っている」感覚を抱くことを「擬制的な映画体験[16]」と呼び表している。

1975年以前の映画観客にとって、『略称・連続射殺魔』はまさに「予期としての映画体験」あるいは「擬制的な映画体験」として経験されるものだった。映画研究者の田口仁は、『略称・連続射殺魔』をフィルムのみで自律した作品として捉えるのではなく、企画・製作・作品の運用も含めた芸術上のプロジェクトとして評価すべきだと指摘し、同作を「エクスパンデッド・シネマ[17]」の一種として捉えることを提案している。あえて「見せない」という上映手段を選択することで、「フィルムそのものは不在のままに、言葉とそれによって伝えられるイメージの中で映画は実態を超えて拡大[18]」し、風景論争というさらなる議論が触発されたのだ。

「均質な風景」の発見──『略称・連続射殺魔』

1975年1月、「幻の“風景映画”遂に初公開」という宣伝文句と共に、ついに『略称・連続射殺魔』が一般公開された。この時から、同作を巡る言説は、「予期としての映画体験」や「擬制的な映画体験」に加えて「想起としての映画体験[19]」の役割も担うようになった。観客は二次的なメディアの助けを借りて、観賞後に特定の場面を思い出したり、作品の理解をより確かなものにしようとしたりする。

もちろん「想起としての映画体験」は、特定の作品に限らず、あらゆる映画鑑賞に付随するものである。だが『略称・連続射殺魔』は、永山則夫の生い立ちや事件の経緯を示す最低限の語りがあるだけで、基本的には彼が訪れたと思われる場所の風景が淡々と映し出されるという、明らかに古典的な物語映画とは異質な作品形式を持つ。観客は不慣れな形式に戸惑いながら、作品を理解するための手がかりを求めて、より切実に二次的なメディアに頼ろうとするはずだ。それが行き過ぎれば、映画について論じているようでありながら、実際には松田の風景論を要約しただけの批評が書かれてしまうこともあるだろうし、また逆に、言説による解釈の方向づけを警戒して、具体的な画面の中に松田の読みを裏切る要素を見出そうと躍起になる者も出てくるだろう。両者は一見正反対な態度だが、松田の風景論の存在を前提として、それとどう距離を取るかを判断しているという意味では、どちらも二次的なメディアの影響下で解釈を行っている。いずれにせよ、パラテクストは作品の受容に不可欠かつ不可避な要素なのだ。

1990年3月20日には、ダゲレオ出版から『略称・連続射殺魔』のVHSソフトが発売され、繰り返しの視聴や巻き戻し、一時停止など、ビデオデッキの機能を活用した詳細な作品分析が可能になった。だがそこで二次的なメディアが不要になったわけではない。VHSパッケージの背表紙には「永山則夫の足跡を追う幻の風景映画」とのコピーが付され、裏表紙には松田の論考「わが列島、わが風景」の一節が概要文代わりに引用されている。これは風景論争渦中の1970年6月に『美術手帖』に掲載されたもので、その後、松田の主著『風景の死滅』(田畑書店、1971年)に収録。1975年の『略称・連続射殺魔』一般公開時にも、同じ箇所からの引用文がチラシに掲載された。

『略称・連続射殺魔』VHS(1998発売)パッケージ

私たちが永山則夫の足跡を線でつなぐことによってもう一つの日本列島を幻視しようと試みた時、意外というべきか当然と言うべきか、線分の両端にあるところの点として、風景と呼ぶほかはない共通の因子をも発見することとなったのである。そして、それは、この日本列島において、首都も近境も、中央も地方も、東京も田舎も、一連の巨大都市として劃一化されつつある途上に出現する、語の真の意味での均質な風景なのであった[20]。

鑑賞以前、もしくは以後に上記のような言説に触れることで、スクリーンに映るすべての風景は永山則夫が見た風景として意味づけられ、同時に、撮影の旅に出た映画制作者たちが見た風景としての解釈も行うように促される。観客は二つの旅を二重に追体験しながら、松田が語る「均質な風景」を探し出そうとする。その上で、詳細に観察すれば決して同一ではあり得ない、異なる土地や街並みを記録した複数のショットを比較し、そこに差異よりもむしろ共通点を積極的に数え上げていく。たとえ看板や標識から土地の固有名を特定できたとしても、「均質な風景」を求める眼差しは、文字の意味内容を読むのではなく、どの土地にも似通った看板や標識が並んでいると認識する。コンクリートの白壁や、アスファルトで舗装された地面に、均質性の印象を抱く。加えて言えば、ビデオ(VHS)に特有なざらついた画質もまた、その細部の潰れによって平坦な画面を強調し、目を凝らせば気づくはずの差異を見えづらくするだろう。こうして観客は、ただ永山と映画制作者の旅の軌跡をなぞるだけでなく、「均質な風景」を発見する物語をも追体験するのだ。

『略称・連続射殺魔』を風景論映画として読み解くためには、松田の言説を鵜呑みにして作中の風景を「均質な風景」だと短絡するのではなく、具体的な差異を数え上げて「均質な風景」など存在しないと断じるのでもなく、明らかに差異に満ちた複数のショットが言説の効果によって方向づけられ、読み取られ得る意味が縮減され、「均質な風景」へと組織されていくプロセスとメカニズムを分析することこそが必要であろう。同作における作品と言説の関係は、ある時には一方が他方の意味や解釈を方向づけ、規定するように働くが、またある時には、互いの差異や矛盾を顕在化させることもある。こうした、共犯的であると同時に相互批評的でもある緊張関係を読み解くことによってこそ、両者が描き出そうとする風景について、より深い理解や洞察が得られるはずだ。

ジェームズ・ベニングの風景論映画──『ランドスケープ・スーサイド』

映像研究者・キュレーターのジュリアン・ロスは、ジェームズ・ベニング監督の『ランドスケープ・スーサイド』(1987)を『略称・連続射殺魔』と比較して論じている[21]。ベニングは1943年生まれの実験映画作家で、構造映画やニューナラティヴ運動などアメリカのアヴァンギャルドの潮流とも並走しながら映像による独自の語りを模索してきた。ロバート・スミッソンの《スパイラル・ジェティ》(1970)を撮影した『キャスティング・ア・グランス』(2007)など、現代美術の文脈から彼の活動を知る者も多いだろう。ロスによれば、ベニングは日本の風景論争を直接的に意識したわけではないようだが、彼自身の作品の特徴である固定カメラの長回しショットを突き詰めることで、結果的に類似した風景論映画に行き着いた。

ジェームズ・ベニング監督『ランドスケープ・スーサイド』(1987)

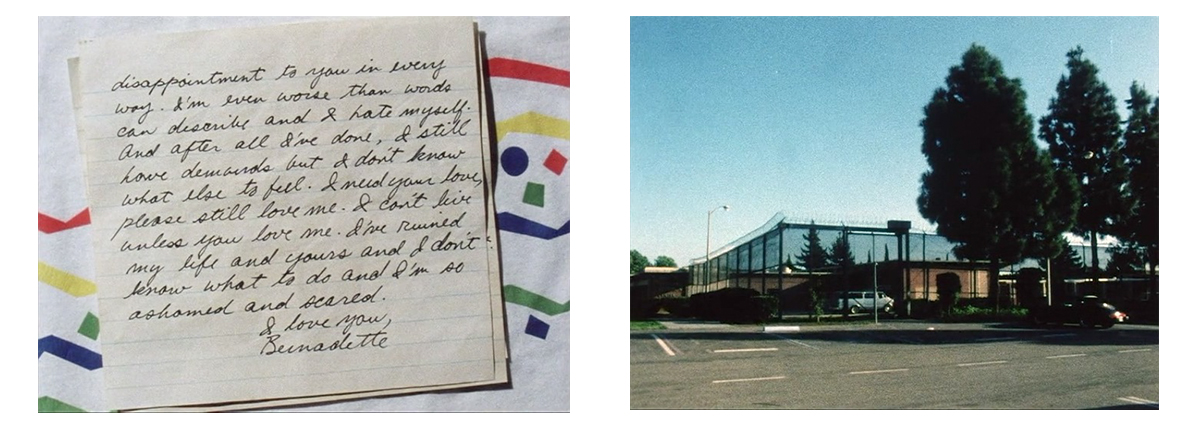

『ランドスケープ・スーサイド』には、実在する二人の殺人犯が描かれている。映画の前半は、1984年6月に同級生を刺殺した15歳の少女バーナデット・プロッティへの警察の尋問の再現映像と、彼女の故郷であり事件の舞台でもあるカリフォルニア州オリンダの風景が映し出される。後半は、1957年11月に逮捕された連続殺人犯エド・ゲインへの警察尋問の再現映像と、やはり彼の故郷であり、事件現場でもあるウィスコンシン州の風景が映し出される。殺人犯両者の台詞はそれぞれ実際の警察尋問の記録が使われており、壁を背にして淡々と語る姿は、ロベール・ブレッソンの『ジャンヌ・ダルク裁判』(1962)を思わせもする。またこうした尋問映像と並置される風景映像は、殺人犯と出生地、暴力と風景との間に何らかの関わりがあることを示唆するが、作中で直接的な答えが示されることはない。ジュリアン・ロスは、固定カメラによる長回しや明確な中心を持たない構図、一方的な解釈を押し付けようとしない静謐な風景描写などを挙げ、そこに「スローシネマ」の諸特徴を見出している[22]。

だが本稿では、静謐さの印象とは裏腹な、『ランドスケープ・スーサイド』の多弁さ・雄弁さの側面に注目したい。例えばバーナデット・プロッティへの尋問シーンでは、主に台詞の切れ目で一瞬黒画面が挿入され、ジャンプカットで再び語り始めるショットに接続される。文でいうところの行間が省略されており、プロッティは決して沈黙することを許されない。尋問が終わると、画面上には彼女が両親に宛てた手紙が3つのカットに分けて映し出され、背後ではヴァン・ヘイレン『ジャンプ』やローラ・ブラニガン『グロリア』など80年代初頭のヒット曲がメドレーで流れている(併せて流れるナレーションから、この音声が『All Nighter』というコンピレーションアルバムの宣伝であることが分かる)。続いて、護送されるプロッティを記録した実際の写真、カリフォルニア青年庁ヴェンチュラ・スクール(少年院に近い施設)が映し出された後、事件の被害者カースティン・コスタス役を演じていると思われる少女が友人と電話をしているシーンへと切り替わる。その背後では、ミュージカル『キャッツ』の代表的なナンバーである『メモリー』が流れている。これはコスタスがお気に入りだった曲で、彼女の葬儀でも流されたと伝えられている。

これらのシーンには、確かに視覚的な動きは乏しいが、代わりに聴覚的な騒がしさと、綿密なリサーチに基づいた情報量がある。事件に関する供述、犯行後の心情を綴った手紙、ヒット曲のメドレーと、いずれも伝達すべき内容が圧縮・要約されたかたちで表出されており、寡黙どころか雄弁に物語を語ろうとしている。またこうして映画の「音声」に意識を向けてみると、一見静謐さを感じさせる風景にも、自動車の走行音、子どもの笑い声、鳥たちの囀りなど、実は種々様々な環境音(音風景)が鳴り響いていることに気づくだろう。『ランドスケープ・スーサイド』には、スローシネマという語の印象とは対極的な──ファストサウンドとでも呼ぶべき──騒々しくおしゃべりな側面があるのだ。

同様の構造が、『略称・連続射殺魔』にも認められる。どこにでもあるような風景が淡々と映し出され、フィルムのサウンドトラックに記録された語りも最小限に留められているという点では、同作もまたスローシネマの特徴を備えていると言えようが、そこに富樫雅彦と高木元輝によるフリージャズが加わることを忘れてはならない。叫び声や金切り声を思わせる鋭利な音の連続は、まさに風景のヴェールを切り裂こうとしているかのようであり、権力としての風景批判という問題意識を代弁している。また、同作のパラテクストとしてフィルムの外部に置かれた松田らの風景論の多弁さ・雄弁さについては、これ以上付け加えるまでもないだろう。特定の解釈を押し付けようとしない寡黙な風景(スローシネマ)と、作品の内外で繰り広げられる饒舌な語り(ファストサウンド)の併存にこそ、『ランドスケープ・スーサイド』と『略称・連続射殺魔』の共通点がある。

→次のページにつづく

註

[1]例えばFilmarks「『略称・連続射殺魔』に投稿された感想・評価」(https://filmarks.com/movies/16711、2025年3月18日最終閲覧)にアクセスすると、「風景論以後」展で『略称・連続射殺魔』を鑑賞したと思しき感想を確認することができる。

[2]阪本裕文「距離の問題──「風景論以後」展、山形国際ドキュメンタリー映画祭2023から」artscape、2024年1月15日、https://artscape.jp/focus/10189481_1635.html(2025年3月30日最終閲覧)

[3]飯沢耕太郎「風景論以後」artscape、2023年8月19日、https://artscape.jp/report/review/10187201_1735.html(2025年3月30日最終閲覧)

[4]古賀重樹「言語化に抗うラジカルな写真と映画「風景論以後」展」『日本経済新聞』2023年10月10日、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD290C70Z20C23A9000000/(2025年3月30日最終閲覧)

[5]田坂博子「風景論以後」『風景論以後』展覧会カタログ、田坂博子・平沢剛・黒川典是編、東京都写真美術館、2023年、p. 10

[6]恩田泰子「風景に向き合う、日本の「今」と切り結ぶ…東京都写真美術館で「風景論以後」展」『読売新聞』2023年10月24日、https://www.yomiuri.co.jp/culture/cinema/20231023-OYT1T50164/(2025年3月18日最終閲覧)

[7]松田政男「わが列島、わが風景」『風景の死滅 増補新版』航思社、2013年、p. 106

[8]平沢剛「解説 風景論の現在」、松田『風景の死滅』前掲、pp. 337–338

[9]原将人「世界‐内‐存在の風景論的眺望」『第2次映画批評』創刊号、新泉社、1970年10月

[10]同前、p. 321

[11]田坂「風景論以後」前掲、p.10

[12]今回の論考は、DNP文化振興財団の助成を受けて執筆した論文「風景論映画のスクリーン・プラクティス──『初国知所之天皇』と『略称・連続射殺魔』の比較分析」(『DNP文化振興財団 学術研究助成紀要』第6号、公益財団法人DNP文化振興財団、2024年12月7日、pp. 42–51)を土台として、その内容をさらに発展させたものである。多大な支援に感謝したい。

[13]松田政男「風景としての性──若松孝二と密室のユートピア」『朝日ジャーナル』朝日新聞社、1969年12月号、pp. 12–17

[14]パラテクストについては、ジェラール・ジュネット『スイユ──テクストから書物へ』(和泉涼一訳、水声社、2001年、原著1987年)を参照。

[15]近藤和都『映画館と観客のメディア論──戦前期日本の「映画を読む/書く」という経験』青弓社、2020年、p. 15

[16]同前、pp. 17–19

[17]田口仁「『略称・連続射殺魔』再考──抵抗形式としてのエクスパンデッド・シネマ」『映像学』109巻、日本映像学会、2023年、pp. 5–26。なおエクスパンデッド・シネマについては、田坂博子が「エクスパンデッド・シネマ再考」と題した展覧会を2017年に東京都写真美術館で実施しており、同展の「写真や映像が内包する表象不可能性、不可視性をいかに捉えなおし、変換し、生産していくことができるか」という問題意識を拡張するかたちで「風景論以後」展を企画したとも語られている(田坂「風景論以後」前掲、p. 9)。だが、だとすれば尚更、表象不可能なものや不可視なもの(見ることのできない映画)を巡る言説を忌避ないしは排除するのではなく、映画の拡張や領域横断性を実現するための重要な手段としての言説の役割に目を向けるべきだったのではないか。その意味で本稿は、田坂と田口が提起したエクスパンデッド・シネマとしての風景論映画という見方を受け継ぎ、補完し、その可能性をより発展させることを目的としている。

[18]同前、p. 19

[19]近藤『映画館と観客のメディア論』前掲、pp. 15–17

[20]松田「わが列島、わが風景」前掲、p.106

[21]Julian Ross. “Ethics of the Landscape Shot: AKA Serial Killer and James Benning’s Portraits of Criminals”, Slow Cinema, Edinburgh University Press, 2016. pp. 261–272.

[22]Ibid., p. 262.

→次のページにつづく