擬制的な共視体験──映像と音声/言説の離接的関係

ベニングは、自作を説明する際に「球状空間Spherical Space[23]」という概念を用いている。主要登場人物の心情や行動に沿って組織された単線的な物語を展開させる代わりに、一見無関係にも思える複数の視覚的・聴覚的モチーフを並置し、それらが相互参照的に機能することで、非線形的な球状空間が形成されるのだ。

本稿が注目する映像(風景/スクリーン)と音声(言説/語り)の関係も、球状空間をかたちづくる要素の一つ──あるいはその核心部分──と言えるだろう。ここで重要なのは、『ランドスケープ・スーサイド』と『略称・連続射殺魔』においては、映像と音声が完全に同期して不可分に結びついているのではなく、両者がそれぞれ一定の自律性を維持しながら結びついていることだ。こうした付かず離れずの関係を、フランス文学研究者の下澤和義がミュージックビデオのジャンル的特性を語るために述べた言葉を借りて、映像と音声/言説の「離接的関係[24]」と呼ぶことにしたい。

古典的物語映画(古典的ハリウッド映画)において映像と音声の正確な同期──映像に映し出された身体(口唇)と声を縫い合わせるリップシンクや、画面外の空間を補完する立体音響など──は、「現実感」というイリュージョンを作り出し、物語世界への没入感を高めることに寄与する。他方、映像と音声/言説の離接的関係は、物語世界の内部よりも外部、すなわち映画の形式に意識を向けさせると共に、「いま私が見て/聞いている映像と音声は別の組み合わせでもあり得た」という可能世界論的な想像力を招き寄せるだろう。このことが、風景論映画にとって決定的に重要である。

映画に記録されているのは、永山則夫やバーナデット・プロッティ、そしてエド・ゲインが見たかもしれない風景であり、また、彼・彼女らの軌跡を辿った映画制作者たちがカメラ越しに見た風景である(と説明される)。ただし、その映像が所謂「主観」ショット(POVショット)として撮られている限り、原則として──分割画面などの仕掛けを施しでもしなければ──主観の主の姿が風景と同時に映し出されることはない。誰がこの風景を見ているのかという問いに対する答えは、ナレーションの挿入や前後の映像とのモンタージュ、パラテクストによる方向づけなどを通じてしか与えられない。

このように、映像と音声/言説の離接的関係においては、見るものと見られるものの結びつきを風景自体から内在的に導き出すことができず、外在的な要素に頼らざるを得ないという不確かさ・曖昧さが常に付きまとう。だがその一方で、観客は、私は今映画を見ている、風景を見ているという確かな実感を持ちながらスクリーンを見つめているだろう。こうして、見るもの(作中人物や映画制作者)と見られるもの(風景)の結びつきよりも、観客と風景の結びつきのほうが強固なものになった時にこそ、可能世界論的な想像力が触発される。映像と結びつく音声/言説が交換可能であるなら、映画の主人公もまた別の誰かであり得たのではないか。運命の歯車が僅かでもずれていれば、この土地に立ち、この風景を見つめていたのは、他ならぬこの私だったかもしれない。風景に四方を囲まれ、そのヴェールを引き裂くために殺人を犯したのは私だったかもしれないし、あるいは私の隣で一緒に映画を見ているあなただったかもしれない……。

こうした「入れ替え可能[25]」の感覚は、古典的物語映画が作り出す登場人物への感情移入や共感とは異質である。映像と音声/言説の離接的関係によって、見るものと見られるものの結びつきが弱まるのは確かだが、だからと言って両者が完全に切り離されるわけではない。観客は引き続き──たとえ不確かで曖昧な確信しか持てないとしても──かつて殺人を犯した者たちも同じ風景を見たのかもしれない、少なくとも映画制作者たちはそう考えて撮影したに違いないといった想像力を働かせながら映画を見る。それは、殺人犯/映画制作者との一体化・同一化を果たすような視聴体験ではなく、あたかも彼・彼女らと同じ時と場に並び立って、同じ風景を共に眺めるような視聴体験となるだろう。あくまで自己と他者の区別は残したまま、視座だけが僅かなズレ(視差)を伴いつつ重なり合う。例えば旅の途中、二人で同じ方角を向き、同じ対象を眺めていたはずなのに、話してみるとまったく別のものを見ていたことに気づき、驚いた経験は誰しもあるのではないか。映像と音声の離接的関係が生み出すこうした視聴体験を、本稿では「擬制的な共視体験」と定義する。

「共視」とは、精神分析医の北山修が提唱した概念である。北山は、浮世絵に頻出するモチーフに「同じ対象を共に眺めているように見える母子像」があることに気づき、それを「共に眺めること Viewing Together」もしくは「共視」と名づけた[26]。共視の対象は母子の関係を間接的にして間を開きつつ、同時に両者の間を取りもち、つなぐ役割も担っている(母子の離接的関係とも言い換えられよう)。子は母と同じ対象を見つめながら母の言葉を聞き、言語を習得し、思考の伝達が可能になり、対話を通じて文化を継承していくのである。

拡張された「球状空間」、あるいはオルタナティヴな公共圏──『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』

『略称・連続射殺魔』における映像と音声/言説の離接的関係は、1971年に若松孝二と足立正生がパレスチナに渡って制作した映画『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』(1971)で、新たな展開を迎える。

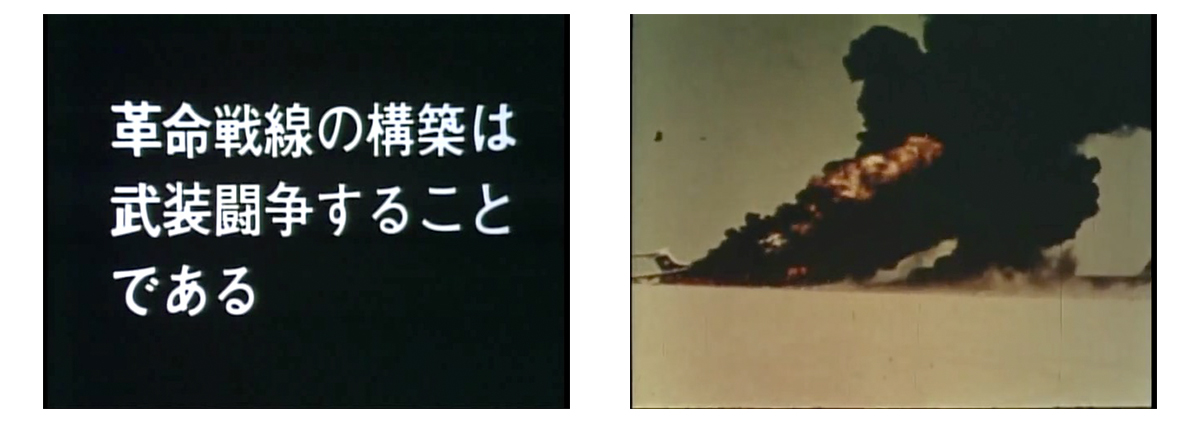

松田政男は風景論と並行して、ジャン゠リュック・ゴダールとジャン゠ピエール・ゴランが率いるジガ・ヴェルトフ集団の活動に触発され、そこから「報道」や「ニュース映画」といったキーワードを抽出[27]。「風景」に代わる新たな活動の軸として、次第に報道論・メディア論へと移行していく。足立正生もまた、ゴダールのマニフェスト「なにをなすべきか?[28]」に批判的に言及しながら自身の採るべき戦略を見定め、「直接的な行動様式[29]」としての映画=運動を組織しようとした。手短に説明しておくと、映画=運動とは、政治映画(政治的な題材を扱った映画)を撮るのでもなければ、映画の解体(映画というメディアに内在する政治性や権力性への批判)に向かうのでもなく、映画の制作と上映がそのまま政治活動であるような運動を行うことである。具体的には、日本共産主義者同盟赤軍派(赤軍派)とパレスチナ解放人民戦線(PFLP)によるプロパガンダ映画の共同製作に若松プロダクションとして参画し、武装闘争こそがプロパガンダの最良の形態であるとの方針の下、PFLPが実際に行っている武装闘争の状況を報道するニュース映画『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』を制作。「革命バス」もしくは「赤バス」と呼ばれる車に上映隊を乗せての巡業上映を行い、討論会も実施して、各地の観客と激しく議論を戦わせた。

足立正生、若松孝二監督『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』(1971)

同作が、観客を特定の思想・イデオロギーに染め上げようとする教育的・プロパガンダ的な目的を持つフィルムであることは──作り手自身が明言しているのだから──疑いようがない。だがそれは同時に、皆で一つのスクリーン(風景)を共視しながら議論し合い、学び合い、複数の語りを積層することによる、拡張された「球状空間」の形成という側面も持ち合わせていた。ベニングは「球状空間」を、同一のフィルムに記録された視覚的・聴覚的モチーフの並置によって形成されるものと想定していたが、作品(テクスト)を取り巻くパラテクストの受容も含めて映画の視聴体験が成立するとの立場を採るのであれば、当然、作家インタビューや関連座談会の記録、さらには上映前後に行われるトークイベントや観客を交えた議論などもまた、「球状空間」の一端を成すモチーフになり得ると考えて然るべきだ。

赤バスによる巡回上映の試みは、小川プロダクションによる映画の自主製作・自主上映運動や、原將人による雑誌メディア『NEW CINEMA EXPRESS』と連動した自主上映運動「NEW CINEMA EXPRESS WAY」などと共に、現在も各地で行われている様々な公共上映活動へとかたちを変えて受け継がれていく。政治的・啓蒙的な目的で行われるものであれ、映画ファン(シネフィル)としての動機に基づき行われるものであれ[30]、公共上映の場は、観客が自らの意見を声に出し、他の観客や映画の作り手にまで届けられる「オルタナティヴな公共圏[31]」として機能してきた。

風景のスクリーン・プラクティス

以上のように、『略称・連続射殺魔』と『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』、そして『ランドスケープ・スーサイド』という三つの風景論映画は、それぞれ異なる仕方で映像と音声/言説の離接的関係を築いている。その関係をより深く理解するためには、各作品を古典的物語映画からの逸脱や例外的形式として捉えるよりも、映画史研究者のチャールズ・マッサーが提唱する「スクリーン・プラクティス Screen Practice[32]」の系譜に位置づけなおすことが有効であろう。

マッサーは、19世紀末にエジソンやリュミエール兄弟が「映画」を発明したという一般的な歴史観に異を唱える。仮に映画を、スクリーンに映像を投影し、そこに語りや歌、BGMなどを添えた見世物の一つとして捉えるなら、そうしたスクリーン・プラクティスの系譜は17世紀半ばのマジックランタン(幻灯機)にまで遡ることができる。この見方から映画を捉え直せば、従来は作品にとって二次的な要素と見做されてきた興行主や映画館主、活動弁士や楽隊なども、実は鑑賞体験を形成する上で重要な創造的役割を担ってきたことが了解されるはずだ。

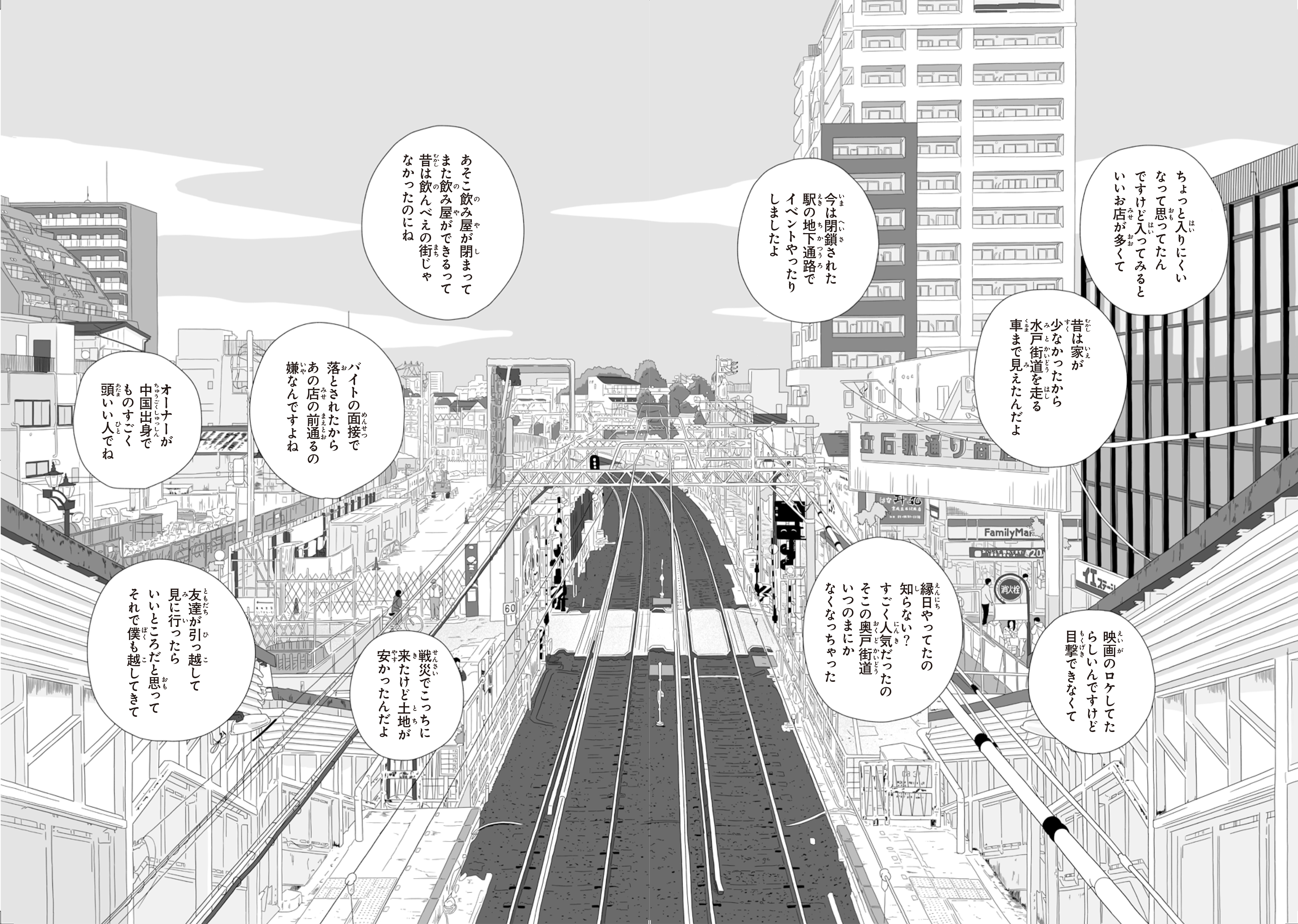

この概念を踏まえて先の三作品を再記述すると、『略称・連続射殺魔』は、映画作品(スクリーン)と風景論の言説(語り)の離接的関係によるスクリーン・プラクティスであり、『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』は、映画上映(スクリーン)とその前後に交わされる議論(語り)の離接的関係によるスクリーン・プラクティスであり、『ランドスケープ・スーサイド』は、離接的関係にある映像(スクリーン)と音声(語り)を同一のフィルムに記録したスクリーン・プラクティスであると整理できる。こうした見方を採用するなら、原將人によるライブ上映(複数のフィルム映写機を操作しながら、そこに歌や語りを加える上映形式)や、小林のりおによる写真とエッセイを組み合わせた表現形式(連載第2回参照)はもちろんのこと、より範囲を拡げて、佐藤朋子による都市論的なレクチャーパフォーマンス「オバケ東京のためのインデックス」(2021–)や、かつしかけいたによるドキュメンタリー性を備えた漫画作品『東東京区区』(2023–)などの多様な実践も、それぞれスクリーン・プラクティスの系譜に位置づけることができるだろう。本連載では、このようにスクリーンに映し出された風景に様々な手段で語りを重ね合わせ、ポリフォニーを形成する実践を、「風景のスクリーン・プラクティス」ないしは「風景論」の新たな定義として用いることにしたい。

『東東京区区』©かつしかけいた/Two Virgins

風景のスクリーン・プラクティスにおいて、共視のパートナーとなり得るのは、同じ時と場を共有する者だけに限らない。観客同士を出会わせる物理的な場であると共に、複製技術によって記録された風景や語りを出会わせる仮想的な場でもあるスクリーンを介して、私たちは隣の席の観客と同じ映像(風景)を共視すると共に、不在の他者とも「擬似同期[33]」し、擬制的な共視体験を得ることができる。遠く離れた土地にいる人の声や、死者の語りにも耳を傾け、互いの風景論を比較したり、仮想的な対話を繰り広げたりすることができる[34]。

『略称・連続射殺魔』であれば、スクリーンに映し出された土地をかつて訪れたはずの永山則夫、彼の移動の軌跡を追った6名の映画制作者、そこで見た風景を論考という形式でも表現した松田政男、松田の論考や不在の映画に触発されて言葉を紡いだ風景論者たち、雑誌やソーシャルメディアに感想を書き込んだ読者・観客、『略称・連続射殺魔』とよく似た手法を用いてアメリカの風景を記録したジェームズ・ベニング、その映画の不在の主役であるバーナデット・プロッティとエド・ゲイン、そしてこうした風景論の再考を試みる本連載の筆者(佐々木)の誰とでも、あなたは擬制的な共視の関係を結ぶことができる。さらにはその体験を語り伝えることで、あなたは隣の席の観客や同じ連載の読者とも、新たな共視の関係を築くことができるだろう。

本連載が当初から試みてきたのも、風景論に取り組む作家・論者を毎回二人ずつ選び、両者の間に擬制的な共視体験を作り出すことであり、さらには筆者(私)と読者(あなた)も加えた、四者間での擬制的な共視体験を作り出すことであった。連載の第2回で述べたように、スクリーンに向けられた個々人の語りは、①特定の風景(の見方)を呈示すると共に、②別の風景を覆い隠したり、③反対に、別の風景が覆い隠しているものを暴き出したりもするという、三つの役割を兼ね備えた実践としてある。スクリーンという共通の対象を見つめても、両者の視差によって風景は複層化・立体化し、これまで見えていた風景と隠されていた風景が同時に浮かび上がってくる。中平卓馬が多視点的・多元的なインスタレーションを展開し、西澤諭志が間テクスト的な意味のネットワークを張り巡らせたのと同様に、無数の視差の集積によって風景(スクリーン)を取り囲み、拡張的な「球状空間」を形成するのだ。

風景論「以後」を描き出すために必要なのは、風景を言語化し得ないものとして神秘化し、あり得たはずの無数の語りを封じる努力ではない。決して言語化し得ない風景を「それでもなお語ろうとする[35]」熱情を持つことと、同じスクリーンを見て語る他者の語りに「傾注[36]」することによってこそ、「未完の理論」は未完のまま、風景を介した──現実的かつ想像的な──公共圏を拓くための理論となる。

註

[23]James Benning. “On Place,” Frame Work, no.13, August 1980. p.28.

[24]下澤和義「ミュージック・ヴィデオ分析試論」『アルス・イノヴァーティヴァ──レッシングからミュージック・ヴィデオまで』中央大学人文科学研究所編、中央大学出版部、2008年、pp. 176–177

[25]社会学者の宮台真司は、郊外化による地域や家族の空洞化によって社会の流動性が上昇すると共に、個人もまた「入れ替え可能」な存在であるという感覚が高まっていくと論じている(「つまらなさ、一段と深刻──地下鉄サリン事件10年(三者三論)」『朝日新聞』朝刊、2005年2月25日付)。筆者は郊外論・風景論の研究や2008年の秋葉原通り魔事件を検討する映画『夢ばかり、眠りはない』(2010)の制作などを通して、宮台が提起した「入れ替え可能性」の問題を克服し、乗り越える方法を模索し続けてきた。本稿および本連載では、スクリーン・プラクティスによってもたらされる擬制的な共視体験を通じて、「入れ替え可能性」を他者理解の可能性へと読み変えることを試みている。

[26]北山修「共視母子像からの問いかけ」『共視論』北山修編、講談社、2005年、p. 14

[27]松田政男「『イタリアにおける闘争』覚え書」『ゴダール・マニフェスト──イタリアにおける闘争/カラビニエ』深見耕一郎編、フランス映画社+創造社、1970年、pp. 12–22。後に「報道の模索」と改題し、松田政男『不可逆性のメディア』(田畑書店、1973年)に再録された。

[28]ジャン゠リュック・ゴダール「なにをなすべきか?」『ゴダール・マニフェスト』前掲、pp. 2–5

[29]足立正生「何をなさざるべきか」『映画批評』第2巻第4号、映画批評編集室、新泉社、1971年4月、p. 102

[30]映画評論家の村山匡一郎は「非商業上映の歴史──戦前の上映活動から70年代まで」(『映画上映活動年鑑2016』一般社団法人コミュニティシネマセンター、2017年)において、映画の公共上映をその動機と目的によって①「政治的な目的あるいは啓蒙的な目的で行われるものであり、政府や政党など各種政治団体、あるいは労働組合といった団体や組織が非商業的な映画運動を担っている」ものと、②「映画ファンとしての、いわゆるシネフィルとしての動機と目的で上映が行われている」ものとに分類している(p. 94)。なお、筆者が取り組んできた鳥取の公共上映活動に関する調査研究については、杵島和泉との共著『映画はどこにあるのか──鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』(鳥取大学CoREブックレットシリーズNo.8、今井出版、2024年)を参照。

[31]映画史研究者のミリアム・ハンセンは、19世紀後半から1910年代半の映画館が、均質化・制度化・一元化した「観客性 Spectatorship」の体制を構築していく一方で、従来の公共圏から締め出されていた女性や労働者も参加できるオルタナティヴな公共圏としての側面があったことを指摘している。公共上映もまた、支配的な制度としての映画館から排除されてきた観客の声を拾い、多様な観客性を許容するオルタナティヴな公共圏としての役割を担ってきたと言えるだろう。ハンセンの公共圏論については、次の文献を参照。Miriam Hansen. Babel & Babylon: Spectatorship in American Silent Film, Harvard University Press, 1991.

[32]Charles Musser. “Toward A History of Screen Practice,” Quarterly Review of Cinema Studies 9(1), 1984. pp. 59–69.

[33]濱野智史『アーキテクチャの生態系──情報環境はいかに設計されてきたか』NTT出版、2008年、p. 213

[34]仮想的な対話相手としての死者とは、ジャック・デリダの言う「亡霊 Spectre」的存在であり(『アーカイヴの病──フロイトの印象』福本修訳、法政大学出版局、2010年)、当然その対話は、生前の当人との対話と同一の体験にはなり得ない。死者は新たに発言を追加することも、こちらの解釈に異を唱えることもできない以上、亡霊の声を聞こうとする試みには必然的に暴力性が伴う。この問題の原理的な解決は不可能だが、せめて私が聞いているのは死者当人ではなく亡霊の声であることを片時も忘れないようにしながら、死者の存在そのものの忘却に抗うための仮想の対話を続けていくべきだと、現時点の私は考えている。

[35]宗教学者の渡辺優は、神秘家(神秘主義者)とは「言葉の限界に挑み続ける者、沈黙の淵に臨みつつ「それでもなお語ろうとする」ことをやめない者」であるとした上で、神秘体験の「伝達不可能性」を強調してきた従来の神秘主義理解は、「それでも語ろうとする」ことによって「何かが伝わる」という事態を見落としてきたのではないかと指摘している(『ジャン゠ジョゼフ・スュラン──17世紀フランス神秘主義の光芒』慶應義塾大学出版会、2016年、p. 57)。

[36]筆者は現在、「ドキュメンタリー」を映像表現の一ジャンルとして捉えるのではなく、あらゆる芸術実践に応用可能な方法論へと読み替えるための論考を準備している。それは、他者との出会いから思考を始め、それを既存の表現形式に落とし込むのではなく、その関係性においてもっとも適切な「型」を都度構築することだけを唯一の方針とする方法であり、芸術家の仕事を「語る」ことから「聞く」ことへ、「作る」ことから「記録する」ことへと転換する試みである。この構想の当初から念頭にあったのは、恩師である木幡和枝先生の訳業を通じて知ったスーザン・ソンタグの言葉だった(「若い読者へのアドバイス……」『良心の領界』NTT出版、2004年)。「人の生き方はその人の心の傾注がいかに形成され、また歪められてきたかの軌跡です。注意力の形成は教育の、また文化そのもののまごうかたなきあらわれです。人は常に成長します。注意力を増大させ高めるものは、人が異質なものごとに対して示す礼節です」(p. i)。「傾注すること。注意を向ける、それがすべての核心です。眼前にあることをできるかぎり自分のなかに取り込むこと。そして、自分に課された何らかの義務のしんどさに負け、みずからの生を狭めてはなりません」「傾注は生命力です。それはあなたと他者とをつなぐものです」(p. iv)。

*次回は5月16日(金)に公開予定です。