映画監督・文筆家の鈴木史さんによる本連載は、「ゆらぎ」とともに映画史のさまざまな場所・時間を彷徨いつつ、そこから逆説的に自らを再定義した存在たちについて考えることから、今日において映画を見ることのなかで主体的に「迷子」となり「不良」と化すことがいかに可能か、批評という営為において問いかけます。

第5回はラウラ・シタレラ監督特集から『ドッグ・レディ』について。犬たちに囲まれて生きる本作の主人公である一人の「レディ」をめぐって、映画の中で傍らに犬を(あるいは他の動物を)置きつつこの世界を放浪したアウトサイダーたちの系譜を探ります。

ラウラ・シタレラ『トレンケ・ラウケン』(2022)のラストカットを見たものであれば、誰もが「彼女はどこへ行ったの?」と疑問を抱かずにはいられない。『トレンケ・ラウケン』は、失踪した植物学者ラウラ(ラウラ・パレーデス)を探すふたりの男を映すことで幕を開けるが、中盤になると探す主体はその探されていたラウラの方へと移ることとなる。彼女がそこで探す「謎」、あるいは欲望の向かう先は、ふたりの女、「坊や」、謎の水棲生物、ミニチュア版アマゾンのような飼育部屋の装置の駆動、そしてパンパ(草原地帯)をゆくガウチョ[1]といった存在を経てついに宛先不明となり、ある決定的な消失を迎える。ミケランジェロ・アントニオーニ『ある女の存在証明』(1982)の筋立てと深い近縁性を見てとれる本作のラストカットの消失を前にして、わたしたちは、おなじくアントニオーニ監督による『太陽はひとりぼっち』(1962)について、ヒロインであるモニカ・ヴィッティが突如画面から姿を消し、街からは人々の姿さえ消え失せ、無人の街路だけが映されるそのラストシーンを1962年にニューヨークのリトル・カーネギー劇場で目にしたジョナス・メカスが、「「モニカ・ヴィッティはどうなったんだ?」と批評家たちは騒ぐだろう。〈情事〉の少女のことでさわいだように。ヒロインがいなくなっても、映画は依然としてつづいている。「ヒロインなしで、映画はいかに持続することができるか?」ということが、彼らの問題となるだろう」[2]と綴ったことを思い出しても良いのかもしれない。あるいは『トレンケ・ラウケン』において、その消失をとらえる(もしくは、とらえそこねる)ラストカットはいわゆる壁塗りパン[3]なのであり、劇中、一箇所ある急速なズームインを除いて、取り立てて特徴的な動きを見せることのない本作のカメラワークが、突如いびつな挙動を見せるその瞬間はどこか監視カメラの動きに近しくもあることへ思いをめぐらせても良いのかもしれない。このラストカットの壁塗りパンは、監視カメラ的であることによって、被写体(見られる者)の消失とともに、撮影者(見る者)の消失すらも示そうとしているかのように思え、やはりその直後に画面はブラックアウトする。ことによると、この「被写体」を映画の主人公ラウラ、「撮影者」を監督ラウラ(・シタレラ)と呼び直しても良いのかもしれない。

『ドッグ・レディ』

しかし、ラウラ・シタレラが2015年にベロニカ・ジナスとともに完成させた『ドッグ・レディ』を見ていると、それが過去作でありながら、「ラウラは生きていた!」という感慨にとらわれもする。「ラウラは生きていた!」などと言うと、どこか、アマゾンの未確認生物を探索する冒険バラエティ番組の安手なキャッチコピーのようだが、しかし、鳥の鳴き声と草を踏みしだく音がするばかりの森林地帯の薄暗がりに、狩猟採集用と思しき白や茶色の細長い棒を弓矢のように背負ったそう若くはない女(ベロニカ・ジナス)が姿を現し、彼女が突如、その視線の先の目標物目掛けてパチンコを放つ瞬間を見ていると、『トレンケ・ラウケン』でアルゼンチンのパンパに文字通り姿を消したラウラを思い出し、やはり「ラウラは生きていた!」という言葉を呟きたくなる。

実際、無数の犬たちに囲まれながら、本作『ドッグ・レディ』の画面を98分の上映時間中、占有し続けるこの中年女性はどこか野生生物めいており、2本の細長い棒と網を連結し木の実を採ったかと思うと、自身で建てたらしき掘立て小屋にハンモックを引いて眠り、投棄された空き瓶やペットボトルを拾う。そのあいだにも、周りにはつねに何匹もの犬がまとわりついている。時折、作業の邪魔だというかのように彼女は犬を手で払い退けるのだが、それは猿山の猿が同じ群れの仲間を、ただ単に毛繕いの邪魔になるからと手で払いのける仕草に似ている。火を起こそうと枯れ木と枯れ草の中の火種へと懸命に息を吹きかける彼女をとらえた微動するカメラの前を、犬たちがしきりに横切る。日中、生垣越しにいる何らかの外敵か、あるいはそれは退けなければならない「別の群れ」だったのか、ゆるやかにパンをしたカメラが、生垣の向こうへ吠え続ける彼女の犬たちを映し続けている。鳴き声で周囲が埋め尽くされたかと思うと、ふいにカットは変わり、暗がりに包まれた固定ショットのなかで、真っ赤な炎がメラメラと枯葉や枯れ枝を包みながら揺れており、その静寂に惹き込まれる。どうやら彼女は火を起こせたようだ。揺らぐ炎の赤さが画面を包み込むように、人間同士の好悪の感情などといったものの遥か外部にいるこの放浪者が、孤独とは無縁の華やいだ佇まいにおさまってゆく。

この放浪者の姿が決して孤立の印象のみへと追いやられないのは、時にけたたましく吠え、周囲をやかましく走り回り、しかし、ふいにカットが変われば、小さな息遣いや寝息をのみを静かに響かせながら寄り添う犬たちの姿が本作に独特のリズムを作り出しているからだろう。しかし『ドッグ・レディ』の彼女は、時折、犬たちを置いて町に出る。向かう先は、友人と思しき女性の家であったり、教会だったりする。彼女が犬たちを置いてはじめて向かったのは、おそらく自身の心身の不調を悟ったのか、町の病院だった。それまで、パンパの草木、揺らぐ炎、犬たちの毛並みを映していたカメラが、急に直線と平面ばかりによって構成された病院の内部をとらえる。処方箋の内容について説明する白衣を着た医師の職業的には実直な語りの滑らかさがある冷たさを持って響き、医師をとらえる白いタイルを背景にした固定画面が、犬を置いてきてしまった放浪者の側に均質なサイズで切り返すと、彼女は医師の言葉を聞いているのか聞いていないのか、曖昧な表情で、画面の外に遠いまなざしを向けている。犬たちの鳴き声は聞こえない。処方箋を受け取った彼女は、病院の広いロビーで順番を待たされることとなるが、ロングショットでとらえられた彼女のちいさな後ろ姿は、やはり、しきりに病院の外へと顔を向けている。彼女は、十数秒とその場所に座り続けることができない。犬たちの声が聞こえない。彼女は立ち上がり、その紙切れを床に捨てると、また外の世界へ出てゆくだろう。

『ドッグ・レディ』

この放浪者を見ているうちに、ある孤立を演じ切った映画作家による『氷上旅日記』と題された書物が思い出された。『アギーレ/神の怒り』(1972)や『カスパー・ハウザーの謎』(1974)の監督でもあるその著者ヴェルナー・ヘルツォークは、1974年の冬にミュンヘンを発つと、遠く離れた隣国フランスのパリまで、徒歩で向かおうとしていた。友人からある報せが届いたのだ。ロッテ・アイスナー[4]が重病でおそらく助からないだろうという報せだった。様々な奇行が話題にされることもあるこの映画作家にとって、作り手としての彼を擁護したアイスナーは巨大な存在だった。ヘルツォークは、「自分の足で歩いていけば、あのひとは助かる」と信じて、旅に出る。本書は、その時にメモ帳に書き殴られた「旅日記」をのちに刊行したものだ。もとは読まれることを目的にしてはいなかったその「旅日記」には、時折、殺伐とした意識を発露させながら旅をするこの特異な映画作家の危うげな魂の揺れ動きが、人間が何かを「書く」という営みの切実さとともに滲んでいる。そんなヘルツォークが、道すがらの肉屋の喫茶スペースで休息をとっていると、ふと窓外にいるカラスに気づく瞬間がある。

窓から外を見ると、向かい側の屋根の上に、カラスがとまっていた。雨のなか、首をちじめ、身動きもしないで、しばらくたってからも、あいかわらずじっとしたまま動かず、寒さで凍えながら、静かにカラス的思索にふけっていた。眺めているうちに、不意に兄弟のような感覚が湧いてきて、一種の孤独感で胸がいっぱいになった。[5]

やはりここでも、動物との時間の共有が、この直前まで「人を殺すことを考えていた」などと危うげなことをメモ帳に書きつけてすらいたこの映画作家を世界の側に繋ぎ止めていた。寒さで凍える孤独な放浪者のようなカラスの存在に気づき、「孤独感で胸がいっぱいになった」と語る彼の言葉が告げるのは、永遠に言葉を交わしあうことのない一羽の鳥を前にして、はじめて自分がひとりではないと気付いたという逆説だ。この「旅日記」には、カラスや羊や鶴、そして犬といった動物たちが多く登場する。放浪者のまわりには、いつも動物たちがいる。

現代文明に居場所を失ったアウトサイダーを描いた映画は、『冬の旅』(1985、アニエス・ヴァルダ)から『名前のない男』(2009、王兵)まで、枚挙にいとまがないが、かたわらに犬のいる『ドッグ・レディ』の放浪者を見ていると、『ウンベルト・D』(1952、ヴィットリオ・デ・シーカ)や『ウェンディ&ルーシー』(2008、ケリー・ライカート)といった作品が思い起こされる。それらの映画の主人公たちも、やはり犬の存在を媒介することで、辛うじて自身の存在をこの世界へと繋ぎ止めていた。

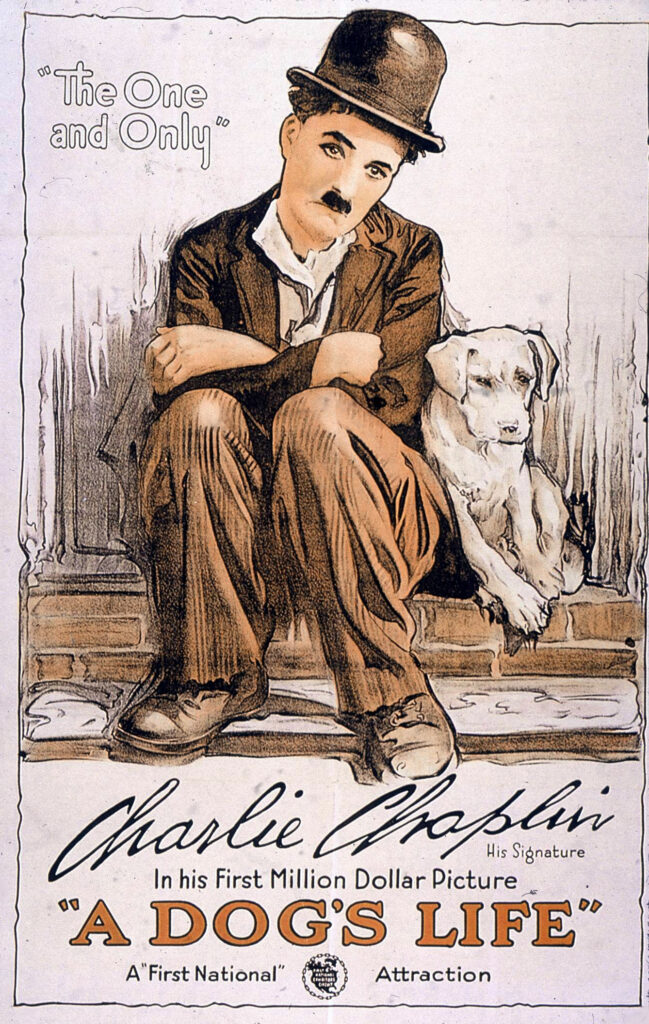

ところで、本作『ドッグ・レディ』のタイトルは「ドッグ・レディ」なのであり、「ドッグ・ガール」でも、「ドッグ・ウーマン」でもない。たしかに、ガールと呼べるほど彼女はそう若くはない。しかし、どこか「淑女」というニュアンスが付き纏う「レディ」という言葉の選択が、森林をオンボロの肌着一枚で歩き、病院で順番待ちをさせられると耐えきれなくなってまた街路に消え、雨の音を聞きながら掘立て小屋で眠る彼女に相応しいものだったのだろうかと画面を見ながら考えていると、ふと、彼女の立つ小径の向こう側に、同じく数匹の犬を連れた、おそらくは男性と思しき別の放浪者があらわれる。彼女と彼は、小雨の降るなか、警戒しつつ距離を保ち、じっと向き合っている。道の向こうの彼を見ていて、「淑女」に対する「紳士」という言葉の存在を思い出す。そういえば、かつて映画の草創期には「放浪紳士」と呼ばれた人物がいた。『犬の生活』(1918)では、彼は警官に追われ、仕事を求める人々の列に並ばされ、押しのけられては、犬を抱いて街路で眠りこけていた。放浪紳士チャーリー[6]。映画はそのはじまりから、いつだって放浪者をえがいてきたのだ。どれほど身をやつしても、彼は「紳士」であろうとした。それを思えば、彼女も映画の放浪者であるがゆえ、まさしく「ドッグ・レディ」なのだろう。

映画が終盤に差し掛かる。しかし、この「放浪淑女」は、わたしたちのまなざしから決して消えることがない。

Film poster for the 1918 Charlie Chaplin vessel A Dog’s Life

註

[1] アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部などで牧畜に従事する者たち。スペイン人や先住民、その他の人々など、多様なルーツを持つことが多い。p. 86–97

[2] ジョナス・メカス『メカスの映画日記 ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959-1971』、飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年、p.77

[3] 左右どちらかに振られたあと、また元の位置に同じように振り戻される劇映画などでは通常好まれないカメラワーク。

[4] 映画批評家、歴史家、著述家、詩人。1896〜1983。

[5] ヴェルナー・ヘルツォーク『氷上旅日記[新装版] ミュンヘン−パリを歩いて』、藤川芳朗訳、白水社、2022年、p.30

[6] チャールズ・チャップリンの別名。あるいは、チャップリン自らが演じ創出したキャラクターの愛称。

『ドッグ・レディ』

原題:La Mujer de los Perros

アルゼンチン|2015 年|98 分|スペイン語|DCP

監督:ラウラ・シタレラ、ベロニカ・ジナス

製作:エル・パンペロ・シネ

撮影:ソレダ・ロドリゲス

編集:イグナシオ・マスジョレンス

音響:マルコス・カノーサ

音楽:フアナ・モリーナ

出演:ベロニカ・ジナス、フリアナ・ムラス、ヘルマン・デ・シルバ、フアナ・サラ

2015年ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門正式出品

2015年ブエノスアイレスインディペンデント国際映画祭国際コンペティション部門主演女優賞

2015年アテネ映画祭主演女優賞

2015年BFIロンドン映画祭

2015年ヴェネツィア国際映画祭

『トレンケ・ラウケン』公開記念

ラウラ・シタレラ監督特集――響き合う秘密

http://trenquelauquen.eurospace.co.jp/laura-citarellas-retro/

渋谷ユーロスペース、下高井戸シネマ他全国ロードショー中

上映作品:『オステンデ』『詩人たちはフアナ・ビニョッシに会いに行く』『ドッグ・レディ』

バナーイラスト゠小宮りさ麻吏奈