ジョン・ガスト(John Gast)《アメリカの進歩(American Progress)》1872年

ネイティブアメリカンを追い立てながら、巨大な女神が「西」へと進んでいる。鉄道や入植者たちがそれに続く。女神は右腕に束ねた電信線をひっかけ、左手でそれを延伸する(ミレーの《種をまく人》のように)。電信線を延ばしていくことは、大陸横断鉄道の敷設以上に重要であった。

小さくバッファローの骨が描かれているのは、バッファローが鉄道や電信を破壊することを防ぐために入植者が殺して回っていたからである。電信線はアメリカ大陸の西端・カリフォルニアに到着したあと、太平洋を横断し日本にまでやってくる。1906年のことである。

出典:wikimedia commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_Progress_(John_Gast_painting).jpg

連載の第3回をお送りする。副題を「アンビリーバブル・ケーブル(信じがたいケーブル)」とした。以降は、「噛む美術史」「宮迫千鶴の隣人になりたい」「アンビリーバブル・ケーブル」という3つのシリーズを順不同に書き継いでいく予定である。自分なりに美術(史)を咀嚼する記録が「噛む美術史」、宮迫千鶴について調べていく途中経過を「宮迫千鶴の隣人になりたい」とするなら、「アンビリーバブル・ケーブル」は、国境線[1]とは異なる文字通りの「実線」──「海底ケーブル」をたどるものにしたい、と思っている。また、内容の性質上、一番時間軸の振れ幅が大きいシリーズになるが、最終的には1960年代から80年代にかけて──ほかふたつと同じ時代──に収斂する、はずである。

津野海太郎『物語・日本人の占領』朝日新聞社、1985年 撮影:筆者

本題に入る前に、まがりなりにも今回で連載の形が整うため、自分なりに連載を始めるにあたって念頭に置いていた本について触れておこうと思う(はやく「海底ケーブル」の話を読ませろという方は「というわけで」まで飛ばしてほしい)[2]。『物語・日本人の占領』という、1985年に出版された小ぶりな本について。著者は津野海太郎、晶文社の敏腕編集者で、評論家でもあり、「劇団黒テント」の演出なども手がけていた人物である[3][4]。自分はこの本を写真家の西澤諭志さんに教えてもらった。本書は、日本軍の占領・検閲下にあったフィリピンの民衆演劇関係者について書かれたものであるが、興味深いことに、津野が本書を執筆するに際してアクセスしたのは、古本屋、図書館、フィリピンにでかけた友人たち、それだけだという(西澤さんがこの本を薦めてくれた理由もまさにそこにあった)。

私は専門の歴史家ではない。したがって箒といっても、ごくお粗末な手製のやつしかもちあわせがない。町の図書館、古本屋、ときに思いがけない友人たちの助力──せいぜいその程度のものである。なかなか過去を忘れてくれない人たちの記憶を手がかりに、そこに私たちの町のあちこちに散らばった資料をくわえて、ともかくもそんなあたりを目処に話をすすめてみるつもりだ。[5]

はじめにものべたように町の古本屋や図書館でみつけた資料を中心に、あとは、たまたまフィリピンにでかけた友人たちの力を借りる程度で、いつのまにかあつまってきた材料をもとに私はこの本を書いた。[…]自分の街に腰をすえたままでも、学者やジャーナリストの方法によらなくとも、ほんのすこし持続的な関心をもちつづけさえすれば、「自分の物語」を「他人の物語」の光のなかで読みなおす程度のことはだれにでもできる。いくぶんおおげさにいわせていただくとすれば、私は身をもってその実験をやってみたいと考えたのだ。[6]

津野は意識的に「関係者へのインタビュー」と「現地へのフィールドワーク」を調査方法から除外している。「書を捨てよ、街に出よう」ではなく「街で手に入る本を読もう」。新刊を買う必要もない。古本屋があり、図書館がある。もっといまふうに言うなら、ここでの彼の問題意識は「なぜ働きながら探究ができないのか」にあるかのようである。津野は自身の怠惰を理由にあげてこそいるが、半分以上は照れ隠しで、じっさいは勤め人として多忙な日々を送っていたことと想像する。多くの人にとって、移動する自由は一定の制限下にある。仕事、体調、家族、金銭的理由。頻繁に遠距離を移動できる人はそれでなくてもごく一部である[7]。だから慎ましく図書館で借りた本を読めばいいという、「身の程」の提案に聞こえるだろうか。あるいは、「町の古本屋や図書館でみつけた資料」ではまったく足りない、と思っただろうか。現地を訪れずして、当事者の話を聞かずして、戦時中のフィリピンについて何を知れたことになるのかと問う向きもあるだろう。

強調しておきたいが、津野は、自分の街「程度」、古本「程度」、図書館「程度」、友人「程度」(あるいは「SNS」程度、「動画」程度)という自覚を持っている。持っているが、「程度」という2文字は同時に、「「自分の物語」を「他人の物語」の光のなかで読みなおす程度のことはだれにでもできる」のなかにも登場する。「読みなおす程度」のことは、だれにでも、できる。この程度ではなく、ここまでできる。「学者やジャーナリストの方法によらなくとも、ほんのすこし持続的な関心をもちつづけさえすれば」探究は可能であるし、街の資料館、博物館、美術館、史跡、モニュメント、日に焼けた古本、図書館から借りた本、友人の土産話、誰かの投稿によって変わってしまう身体で私たちは生きている。そんなことを津野は前提にしているように思う。自分はこの連載のなかで、関係者に話を伺いもするし、行きたい場所へはできる限り足を運びたいと思っているが、それでも、だからこそ、津野の方針はこの連載の奥深くまであらかじめ根を下ろしている。ありていにいえば、自分はかなり励まされているのである。

Meta Platformsによる「プロジェクト・ウォーターワース」

出典:https://engineering.fb.com/2025/02/14/connectivity/project-waterworth-ai-subsea-infrastructure/

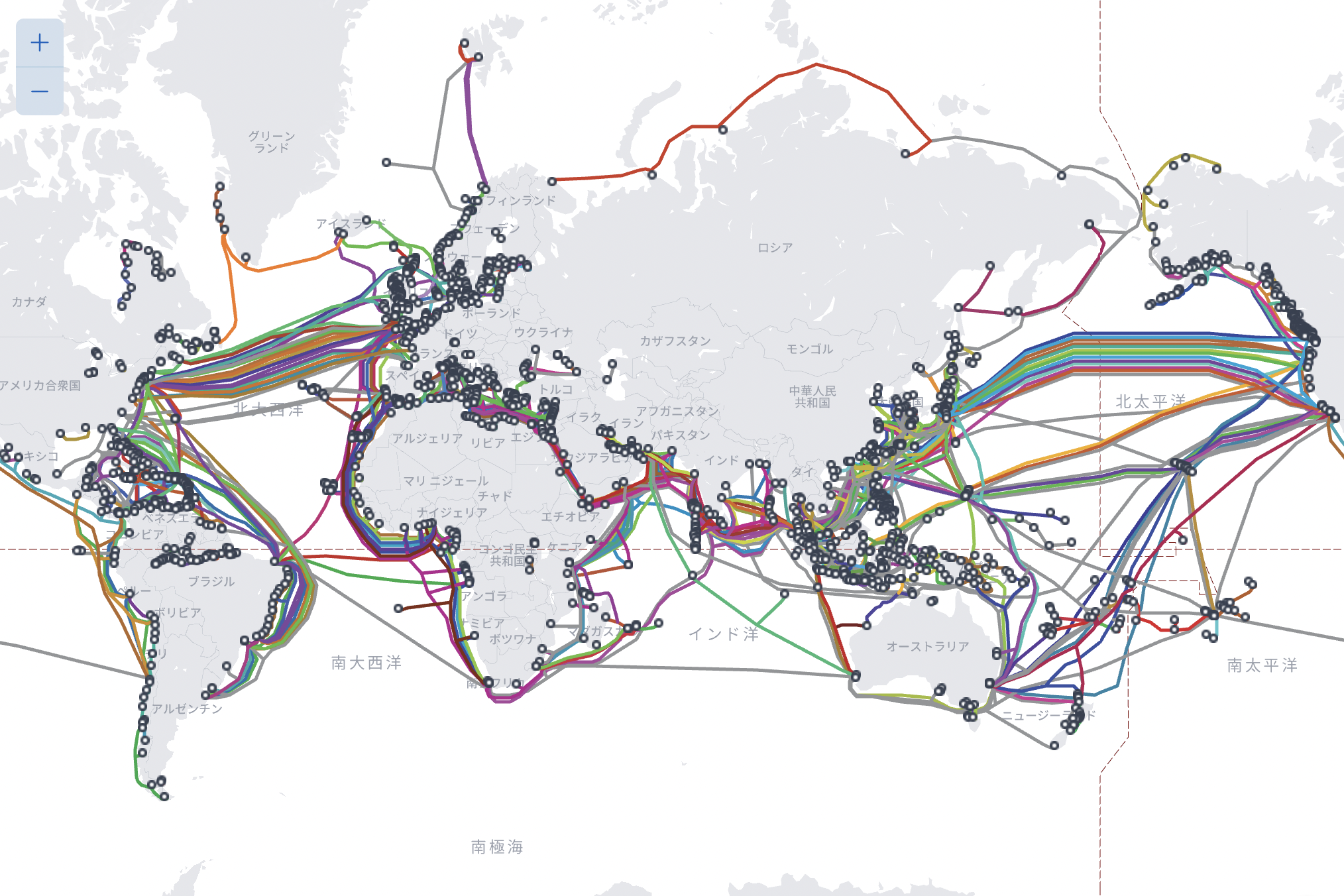

というわけで比較的新しいニュースから始めよう。2025年の2月、Meta Platforms(旧Facebook)は世界最長の海底ケーブル敷設計画「プロジェクト・ウォーターワース」を発表した[8]。総延長5万kmとのことで、地球の円周が約4万kmであるから、その長さのほどがうかがい知れる。通信容量が加速度的に増えていくAI時代を見据え、盤石なインフラを確保することを目的としたその計画は、南極大陸をのぞく[9]五大陸を、Meta社が一社単独で所有する海底ケーブルで結ぶというものだ。

「海底ケーブル」はその名の通り、海の底に敷設された光ファイバー回線である。そのシステムは、海底に這わせたケーブル部分と、海から陸上のネットワーク(国内の通信網)へと接続しなおす陸揚局から成る。2024年時点で、稼働中・計画中を含め500を超えるシステムが地球規模で張り巡らされている[10]。「海底」はけっして平らな平面ではないから、そこにケーブルを通すという営みは大変な困難を伴う。南極に海底ケーブルを通せないのはその工事の難しさゆえでもあるのだ。

試しに検索をかけてみると、この言葉が近年ひっきりなしに報道されているのがわかると思う(そして表示された記事が海外のサイトであれば、その情報は海底ケーブルを通じてやってきているわけである)。海底ケーブルはいまや、政治、経済、軍事においてもっとも重要な議題のひとつといっても過言ではない[11]。

海底ケーブルの重要性を訴える際に必ず引かれるのは、国際間のインターネット通信の95%以上が海底ケーブルによって担われているという事実だ。ましてや、島国である日本において、その割合は99%(!)にもおよぶ。直感に反するように感じただろうか。たしかに普段、私たちはどちらかといえば「無線」世界を体感している。しかし実際のところ、線は存在しないのではなく──インフラストラクチャー=下部構造として──「見えていない」だけなのである。

TeleGeography社が提供する「Submarine Cable Map」では世界の海底ケーブルが総覧できる https://www.submarinecablemap.com/

「スマホの5G通信やWi-Fiでのインターネット通信、人工衛星を介した通信に目を奪われがちだが、それらはあくまでも最終消費者たるユーザをサイバースペースに繋ぐ部分などに限定されて」いる話であり、そもそも「サイバースペースを流れるデータのおよそ9割以上が有線のケーブルを通じてやりとりされている」[12]。驚くべきことに、インターネットは地球のはるか上空を周回する人工衛星ではなく、深い海の底を這う光ファイバーケーブルによって可能となっている。私たちは、「有線」という言葉の意味を、あらためて、まっすぐ受けとめなければならない。この惑星の海には、ほんとうに、じっさいに、線が引かれているのである[13]。

「有線」の重要性はたとえば、近年の戦争でのドローン兵器においても顕れている。通常、ドローンは無線でコントロールしているので、電波による妨害(ジャミング)が容易であり、その脆弱性が問題となってきた。だがウクライナの戦地ではいま、光ファイバードローンが実戦投入されている。ようは、ドローンにとてつもなく長い有線をつなぐのである[14]。上空を周遊するドローン兵器たちに光ファイバーの糸が垂れ下がっているさまはどことなく滑稽であるし、せっかくの「無人ドローン」も、兵器と操縦者たる兵士の身体の分離が無効化されているわけであるが、ひとつの実践的な解決策としてこのような光景が戦地では広がっている。

廃棄される海底ケーブル。長崎。 撮影:筆者

ロシア・戦争・有線でいえば、明治天皇が日露戦争時に詠んだ短歌が『明治天皇御集』に収められている。記録には1904年とある。

はりがねの たよりののみこそ またれけれ 軍〔いくさ〕のにはを 思ひやるにも[15]

現代語におこしてみるなら、「「針金の便り」だけをひたすら待っている/あなたたちのいる戦場の様子を思い浮かべていると、なおさらである」とでもなるだろうか。戦況は「はりがね」──中国大陸から東京までをつなぐ電信線によって、天皇の耳までもたらされていた。言い換えれば、当時すでに、中国大陸から東京までは海底線(ケーブル)によって物理的に「つながっていた」。前線の技術者たちは砲弾の飛び交う危険な状態で陸上の通信網をひいたし、朝鮮半島と九州のあいだの海を海底ケーブル敷設船が何度も往復した。19世紀の半ばにはすでに、「ケーブルは、新帝国主義の不可欠の一部であった」[16]。陸路でも、海路でもない、これまでとはちがう世界地図が描かれていった。「それは世界で一番かけ離れたところにある、寂れはてた数少ない島々をも重要なものにした」[17]。私たちは別の想像力を手繰り寄せてくる必要がある。そのための準備を続けよう。

(続く)

註

[1]国境線については拙論「引かれる線に無関係であること──重村三雄の調査報告」でも触れている。『移民・難民・アート──越境する想像力』(ヘウレーカ、2026年)所収。

[2]ほかに、まったく参考にはならなかったが不思議と勇気づけられた本に金達寿の『行基の時代』(朝日新聞社、1982年)がある。

[3]津野海太郎については、『編集の提案』(宮田文久編、黒鳥社、2022年)の書評を以前書いた。https://medium.com/kenchikutouron/津野海太郎著-宮田文久編-編集の提案-f01d2613e8a6

[4]黒テントの演出には1982年までかかわっている。アジアの民衆文化、とりわけ民衆演劇をとりあげる「水牛通信」(1978–1987年)の編集委員でもある。

[5]津野海太郎『物語・日本人の占領』朝日新聞社、1985年、pp. 26–27

[6]同書、pp. 233–234

[7]西澤さんも、休日や出張の合間などを利用して各地を訪れ、施設やモニュメントなどを見学し、撮影を行っている。彼の個展「1日外出券」はその点を強調するものであったが、同時に、それは決して特別な方法論ではない。だからこそ彼と『物語・日本人の占領』の話になったのだろう。

[8]“Unlocking global AI potential with next-generation subsea infrastructure,” Engineering at Meta, https://engineering.fb.com/2025/02/14/connectivity/project-waterworth-ai-subsea-infrastructure/

[9]国立極地研究所 情報基盤センター長 岡田雅樹教授も認めるように──「南極は海底ケーブルを引けませんし」──、南極はいまだに海底ケーブルが一本も引かれていない最後の大陸である。https://kyoku.nipr.ac.jp/special/4362

もちろん、近年、南極大陸にも海底ケーブルを敷設する計画は複数進められているが、少なくとも現在、南極での高速インターネットは原則として人工衛星頼みであり、「最大で1,000人が暮らす自己完結型の「科学の町」である〔アメリカの〕マクマード南極基地は、現在、アメリカの平均的な一世帯程度のインターネット帯域しか保有していない」。https://www.nsf.gov/geo/opp/updates/connecting-last-continent-new-desktop-study-antarcticas

[10]“Submarine cable resilence,” ITU (International Telecommunication Union), https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/submarine-cable-resilience.aspx

[11]「海底ケーブル」をめぐる作品を手がける作家として、トレヴァー・パグレンとタリン・サイモンのふたりを挙げておく。

[12]小宮山功一朗・小泉悠『サイバースペースの地政学』ハヤカワ新書、2024年、pp. 54–55

[13]海底ケーブルについては、Nicole Starosielski, The Undersea Network, Duke University Press, 2015が詳しい。ニコル・スタロシェルスキはその後、海底ケーブルの「熱センサー」に着目した論考も執筆している。連載でもまた触れることになるだろう。“Chapter 4: HEAT RAY THE THERMAL CIRCUITS OF RADIANT MEDIA,” Nicole Starosielski, Media Hot and Cold, Duke University Press, 2021

[14]「使用増える「光ファイバードローン」、ロ・ウクライナが対抗技術の開発急ぐ」Forbes Japan、https://forbesjapan.com/articles/detail/76727

[15]「電信」『明治天皇御集』文部省、1922年、p. 113 https://dl.ndl.go.jp/pid/1181902/1/61

[16]D・R・ヘッドリク『帝国の手先──ヨーロッパ膨張と技術』原田勝正・多田博一・老川慶喜訳、日本経済評論社、1989年、p. 196

[17]同書、pp. 196–197

「たとえば、アセンシオン島、セントヘレナ島、ノーフォーク島、ロドリゲス島、ファニング島、ココス島などである。アメリカ合衆国にとってのグアム島やミッドウェイ島のように、これらの島々はイギリスにとって中継所としての役割を果たしたのであった。」

著者・長谷川新さんが、今年刊行の以下書籍に寄稿しています。ぜひチェックしてみてください。

緒方しらべ・兼松芽永・寺村裕史編『芸術をめぐる実践──せめぎあう感性と制度』(清水弘文堂書房)

川上幸之介・髙谷幸編『移民・難民・アート──越境する想像力』(ヘウレーカ)