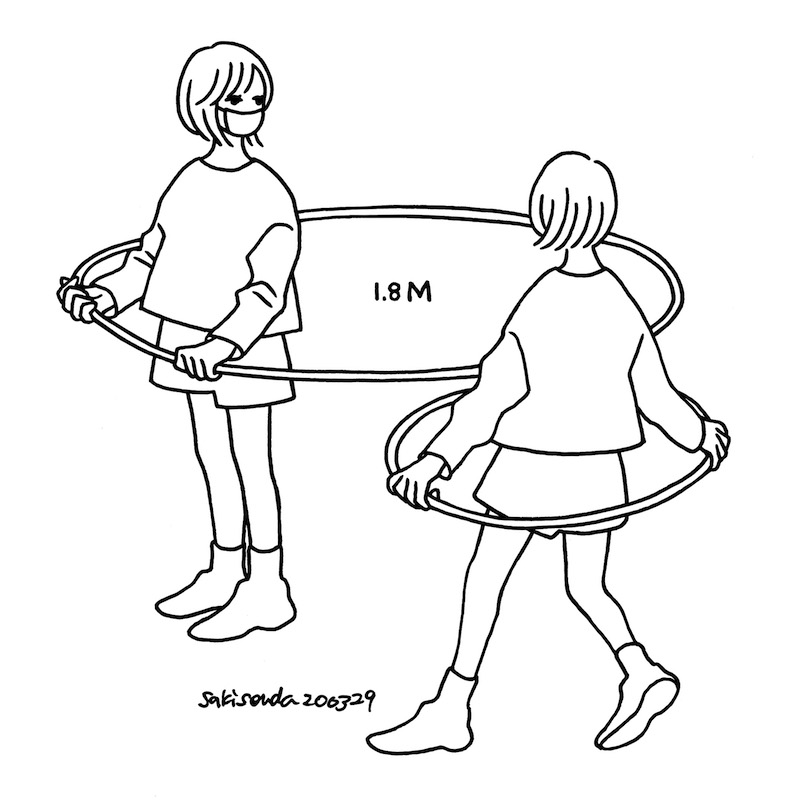

新しいウイルスが流行する。感染を防ぐために私を中心として半径1・8メートルのフラフープを装着している。あなたはこの円のなかに入ってはいけない。

みんながフラフープを装着しているわけではない。おもちゃ屋でも通販サイトでも売れ残っている。このときはまだ3月で、社会的距離を取ることの大事さはわかってるけどフラフープなんてするのはちょっとねえ(笑)って私は陰でいわれている。大きなフラフープだから、家のドアも電車のドアも会社のドアも私はつっかえてしまう。やさしいひとは助けてくれようとするけど、私を助けてはいけない。輪っかを引っ張ることしかあなたにはできない。

ウイルスが流行しても会社は業務を行っている。私は出勤しないといけなくて、そのために電車に乗らないといけない。自宅にこもって遠隔で仕事をしているのは一部のひとだけだ。私はフラフープまでしてるのに、私にはどうにもできない部分で基本的な感染対策さえ徹底できない。お金がないからだ。お金があったら、生活の心配なんてしなくてよかったら、会社や社会の意向なんて、上の立場のひとがなにも決断しないことなんて、無視できるのに。力を入れると、つっかえていたフラフープが外れる。怒らないといけない。あきらめたら、私は永遠にドアにはまったままだ。ドアがある度に私は怒らないといけない。1・8メートル距離を取っていると、書類を渡したり、ペンを渡すことさえろくにできない。私はポケットから取り出したマジックハンドで紙やペンを渡す。マジックハンドが伸びるとくすくす笑いが聞こえ、スマホをこちらに向けられる。写真や動画を撮られる。勝手にネットに上げられる。

そんな日々が続いた、4月のある日、同僚から、そのフラフープどこで買ったんですか、と聞かれる。なにをこたえてもバカにされるのだと私は思う。××です、とこたえると、次の日にその同僚は私と同じフラフープをしてきて、その次の日にはフラフープ装着者の数は爆発的に増えている。

ウイルスの感染者も爆発的に増えていて、社会的距離を取ることを国民にお願いする会見が開かれたらしかった。

じゃあ会社通勤も電車に乗ることもやめさせろよ、と思ったけれど、私は忙しかった。ちゃんと考えることができなかった。適切な相手に怒ることができなかった。フラフープ装着者たちにドアのつっかえから外れるコツを教えたり、フラフーパー(という呼び名がフラフープ装着者についた)同士で社会的距離を保ったまま廊下をすれ違う練習をしなければいけなかった。私は忙しかった。それにとても疲れていた。

私はフラフーパー界の先駆者として写真と動画を撮られた。笑われた。いままでとは反対のものらしかったが、ちがいはよくわからなかった。ひらめきを頼りにフラフープにきらきらのラメをちりばめ、高校時代のプリクラを貼ってきたらカリスマになった。こんな風にちやほやされるのは生まれてはじめてだった。うまくよろこべたらよかった。私はとても疲れていた。ありがとう、というので精いっぱいで、その余裕のなさは、他のみんなもそうだった。疲れている、ということで私たちは繋がっていて、その共通点に親密さを見ようとすることしかできなかった。距離を取らないといけない分、それが本当のものではないかもしれないと、だれも詮索せずに済んだ。気にしても意味がなかった。

私の周りにフラフーパーたちが社会的距離を保ったまま集まる。せーのでフラフープを回す。ひゅんひゅんひゅんひゅん。みちみちみちみちと音を立てて輪が擦れあう。会社の屋上でフラフーパーたちの定例会はそんな風にはじまる。適度な運動は大事だった。今回の議題は、「おいしいお茶を飲みたいね」。うん、本当に、おいしいお茶を飲みにいきたい。事態が収束したら、みんなでおいしいお茶を飲みにいきましょう。

先生、質問いいですか。

定例会の終盤、新入社員のまるみさんが手を上げていった。こんな時期に入社なんてかわいそうだなって、私はいつもまるみさんに同情している。それが悪いことなのかいいことなのかわからない。まるみさんが自作したマスクはかわいい。私はいつの間にかフラフーパーたちから先生って呼ばれている。

さびしくないですか。いつも1・8メートルひとと距離を取るのって。仕方のないことだってわかってるんですけど。先生はこのさびしさをどうしてますか。

さびしい……あんまり考えたことなかった。

ひとりでいることに私は慣れていた。もう何年もひとりだった。

私は社内報課に所属している。来年が社の50周年だから、記念冊子を作ることになっている。資料室にこもって延々と資料を整理するだけという日もある。資料室は静かだ。そしてけっこう大きい。ほとんどひとがやってこない。朝から晩まで資料室にいると、私よりも、時間を吸った書類や本の方がエネルギーを持っているような気がする。ここでは、この世界では私は異物なんだと感じる。私なんていてもいなくてもどっちでもいい。そう思う。もしかすると、こういうのがさびしいってことなのかもしれない。

資料室のそばに小さい部屋があって、警備員さんが常駐している。電話ボックス三個分ほどのスペースに一日中いる。警備員さんがそこでいろいろな配信を見てさぼっているのを私は知ってる。ふと魔が差して(そう、魔が差したんだ。必然だった、みたいに思いたくなるほど偶然に)、私は警備員さんの部屋をフラフープでノックして、ガラス越しに、さびしくないですか、と聞いてみた。

すると警備員さんは、ガラス越しに私のフラフープを触り、慌てて手をひっこめ、今度は消毒液を手に揉みこんでから、やっぱりガラス越しに私のフラフープを触り、フラフープに向けて消毒液を吹きかけた。

さびしいです、と警備員さんはいった。

声はくぐもって聞こえた。

そうですか、と私。あの、今日はもう上がります。お疲れ様です。

私はなにをいうべきだったんだろう。

社内に感染者が出たと判明したのは次の日だった。午後には当面の出社禁止があっさりと決まった。検査が行われ、保健所のひととフラフーパーの先導で社会的距離を取りながらみんなで退社した。私は自分の役割を果たしながらも、あの警備員さんがどこにいるのか探していた。休みの間に連絡を取れないかなと思う自分に気がついていた。混乱していた。この気持ちはやっぱりそういうことなんだろうか。いやいや、先走りすぎだろ。ただ仲良くなりたいだけかも、興味があるだけかもしれない。興味ってどういうことなんだ。

フラフープを手に握って、それが安心であるみたいに少しだけ撫でた。落ち着いたら、気味悪がられなかったら、あのひとにフラフープをプレゼントしてみよう。離れてても大丈夫なひとだったら、近づいても大丈夫なはずだ。

※この小説は、イラストレーターの惣田紗希さんが2020年3月29日にTwitterに投稿されたこちらの絵から着想を得、許可を取って執筆しました。

※この小説は、イラストレーターの惣田紗希さんが2020年3月29日にTwitterに投稿されたこちらの絵から着想を得、許可を取って執筆しました。