京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第四回は、パウル・クレーの後篇です。

切断という技法

第一次大戦後にミュンヘンで新たなアトリエを構えた翌年の1920年、クレーは新設された芸術学校バウハウスから招聘を受け、程なくしてワイマールへと移り住んでいる。前回見た油彩転写の作品はバウハウス時代に制作されたものだ。この技法を通じて行われる線と色彩の掛け合わせには、線と色彩とが「触れる」ような次元があることを前回検討したが、クレーにおいて接触の問題は先の作品にのみ特徴的なものではなく、その画業を通じて断続的に見られるものである。

前回引いた、線や色彩といった限られた要素の組み合わせを強調するクレーの言葉は、バウハウス時代の講演でのものだが、この話には続きがある。画家は、線や色彩といった探求の掛け合わせについて述べた上で、それをさらに拡張するような「要素、対象、内容、様式にわたる全過程をつなぐ広大な広がりをもつ作品を夢想する」[1]こともあると語る。しかしそれは漠然とした可能性にすぎず、むしろ複数の要素の性急な統合に対して注意を促している。こうした「要素、対象、内容、様式にわたる全過程をつなぐ」試みに慎重さを見せるその姿勢は、これから見るクレー独特の方法にも深く関わっている。

近年のクレー研究を通じて、画家は一旦描きあげた作品に鋏を入れる切断の技法に、その画業を通じて取り組んでいたことが詳らかにされている。クレーはこの方法を用いて、約250もの画面に鋏を加えた[2]。

切断の技法が際立つ油彩画の作品を見てみよう。《窓辺の少女》では、細いペンによる切れ切れの線と薄く重ねられた油絵具によって、線と色彩の共存を模索している(図1)。少女は画面の外に目を向けており、その先にあるものを作品内に認めることはできない。実のところ元々は、より大きな一枚の絵画として構想されており、この作品はそこから切り取られたものである(図2)。再構成された図版を見ると、背景には山の稜線が見られ、少女の家の周辺には墓地が広がり、その視線の下方に滑り込むように死せる妊婦が庭園に横たわっていたことがわかる。

図1 パウル・クレー《窓辺の少女》1920年、個人蔵、パウル・クレー・センター委託

図2 《窓辺の少女》を含む切断されたコンポジションの再構成

だが元々の画面には複数の要素が混在しすぎていると判断されたのだろうか、クレーは「各要素が関連し合う大きな物語を紡ぎ出す代わりに、《窓辺の少女》、《墓地》、《庭園に死す(伝説)》など、個別的なモチーフに分割」[3]してしまう。こうして画家は一旦完成したとも思われる作品に対して鋏を入れ、そこから5点もの個別の作品を切り出している。こうした切断の手法は、一枚の画面のなかで完結した構成を模索していくと考えられる通常の絵画のありようとは異なる、クレー独特のものだ。

この切断という方法を考えるとき、前回の冒頭で引いた、点から線を経て空間へ向かうことを語るクレーの言葉は、線を媒介とした作品の生成的なありようを捉える一方で、やや誤解を招きうるようにも思われる。というのも、生成が一方向的に発展するかのような印象を与えかねないからだ。実際のところクレーの制作における生成は、より錯綜した時間のなかにある。

クレーはしばしば作品の生成を植物の成長に喩えたが、切ることは、いわば繁茂しすぎた植物に対して事後的に剪定の鋏を加え、作品という単位を再設定することである。そこには一度描きあげた作品を必ずしも完結したものとして捉えることなく、時をまたいで作品に鋭く介入する「手」の存在が刻まれている。クレーはこうして周囲を切り離すことによって作品の焦点を際立たせるような手法に、その画業を通じて取り組んでいるが、とりわけ第一次大戦とその前後の時期に、こうしたトリミング型とも異なる、切断を通じたもう一つの系列をなす制作に集中的に取り組んでいる。

組み替えられるコンポジション

この時期の作品を見る前に、クレーの制作における第一次大戦へのスタンスを簡単に確認しておこう。画家は混迷する時代状況に対して直接的に関与することから基本的には距離を置いている。これは当時のアーティストの態度として、必ずしも一般的とはいえないものだ。速度と機械のもたらす新たな美学を追求する延長上で、戦争を「世界唯一の衛生法」(マリネッティ)として賛美した未来派は極端な例であるとしても、実のところ少なくないアーティストが、閉塞するヨーロッパを打開するための好機としてこの戦争に熱狂し、自ら志願して戦地に赴いたことが知られている[4]。

クレーは混迷する状況からは一定の距離をおき、こうした時期にこそ自身の仕事に注力することに心を砕いた。開戦翌年の日記にはこのように記している。「この世が(ちょうど今日のように)恐ろしいものであればあるほど、芸術は抽象的になる。幸福な世界なら、現世的な芸術を生み出すのだが」[5]。世界が危機的な状況に傾くとき、芸術は抽象へと向かう──こうした姿勢は、芸術家が現実の社会状況との関わりを忌避しながら、芸術の自律性のうちに閉じこもる態度のように思われるだろうか。

だがここでの抽象とは、危機的な世界からの単なる逃避ではない。むしろクレーにおいて抽象は、この世界の危機を造形的な次元で刻み込むような仕方でこそ表れることとなる。この時期、抽象化を高める作品にもまた、接触的な次元が、それも「破壊的」とすら呼ぶべき接触の契機が刻まれている。

この日記の言葉が書かれた1915年の作品《アフロディテの解剖学》を見てみよう(図3)。画面上部の青い目、両端の乳房、画面下方中央の女性器によって示されるアフロディテの半身が縦長の色の帯によって切り刻まれながら、絵画的な解剖に曝されている。

図3 パウル・クレー《アフロディテの解剖学》1915年、宮城県美術館

この作品にも、先の例と同様の切断が施されている。切断前の状態を再構成した図版を見ると、垂直の帯が、横長の画面の両端にまで広がっていたことがわかる(図4)。中央部での激しい垂直の力が水平方向に広がり、中央部の赤から紫を挟みながら両端の白へといたる、それ自体として十分に完成している画面のようにも感じられる。この両端を切り落とすことで一体何が起きているのだろうか。

図4 《アフロディテの解剖学》を含む切断されたコンポジションの再構成。『パウル・クレー──おわらないアトリエ』(日本経済新聞社、2011年)図録の再構成図版を参照の上、筆者作成

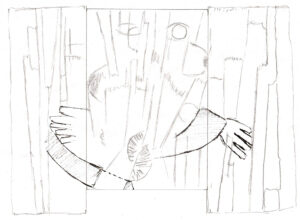

切断前の作品を辿ってみるとき、そこで切り離されている大きな要素が、画面の左右に広げられた手の存在であることがわかる。この二つの手に注目すると、それらと連携する仕方で両端に円弧状の形態が広がっていたことに気づかされる(図5)。中央部で絵画的執刀によって刻まれるかのような他の身体部位と比べ、左右に置かれた手は全面的な解剖を免れながら、両端の弧形と連携しつつ色の帯による垂直的な力を受け止める要素となっていた。

図5 筆者作成

だがその後、形態的に均衡を図るような要素を切り落とし、縦長の構図とすることで、作品を貫く破壊的垂直性はさらに強められることとなる。左右の円弧は断ち切られ、これらが結びつく中央部の女性器が形づくる斜めにずれた二つの円弧に、その名残を留めるのみとなるだろう。クレーは右側の円弧と接する、いささか不自然な位置に署名を記すことで、切り詰められた円弧を隠しつつ、その失われた存在を示唆してもいる(図6)。

図6 パウル・クレー《アフロディテの解剖学》部分

では切断された周縁部はどうなったのだろうか。興味深いことにクレーは、こうして切り離された両端の紙片を手に取り、もう一つの、いわば中央部のネガと呼ぶべき作品《1915 45の両翼部》に取り組んでいる(図7)。いったん切り離された左右の紙片は、それぞれ上下に回転され、間を空けて台紙に貼り付けられる。そうして画面中央に現れるのは、かつて周縁部に位置していた白い帯によって浮き彫りとなった台紙の露出した線である。紙片と台紙の間のズレそのものとして現れる、この非実体的な線の縁を画家は鉛筆で辿りながら、画面中央に露出した断層を縫い合わせつつ際立たせている。

図7 パウル・クレー《1915 45の両翼部》1915年、個人蔵、パウル・クレー・センター委託

トリミングされた中央部を司るのが大きく見開かれた青い「目」であるとすれば、この作品で前景化するのは、そもそも周縁に位置づけられていた「手」の存在である。黄色の二つの手は、解剖の末に切り離されたアフロディテの両手であると同時に、切り離された紙片を取り上げながら新たに繋ぎ合わせる画家の手それ自体でもあるだろう。クレーは抽象に関する先の日記に続けて、次のように書きつけている。「偉大なフォルムの採掘坑には、まだ未練の残るガラクタが積み上がっている。ガラクタが抽象化の材料となる」。クレーのいう抽象とは、こうして破壊ともつかない画面への介入を経た後に、フォルムのかけらを手で拾い集めながら再構築するところに見出されるだろう。

クレーはとりわけ第一次大戦と重なる時期に、こうした画面の切断と再構成による造形に取り組んだ。切断は、画面を分離しながら個別的な完結性を際立たせるのみならず、一旦は「ガラクタ」と化した紙片を手に取りながら、絵画を立ち上げなおしていくための契機ともなる。画家は危機的な時代状況を必ずしも主題として直接的に扱うことなく、しかし完全に現実から離脱するのとも異なる仕方で、造形的な次元においてこそ世界の破壊と再構築に鋭く応答するのである。

断片化する線

先述したように第一次大戦後、程なくして芸術学校バウハウスへと招聘されたクレーは、ミュンヘンからワイマールへと転居し、ヴァシリー・カンディンスキーやヨハネス・イッテンらと共に教授を務め、多忙を極めながらも充実した制作に取り組んでいる。

エジプト旅行でのインスピレーションのもとで制作された《本道と脇道》(1929年)は、この時期に描かれたクレーの代表作であると同時に、クレーの「脇道」的な制作のありようを象徴するものでもある(図8)。画面中央を貫くメインロードに対して、両側では幾多の脇道が折れ曲がり、リズムを変化させながら、道行きそのものの豊かさを鳴り響かせる。大通りが目的地へと向かうための最短距離であるのに対して、脇道を歩くことは、それ自体が変化に富んだ音楽的な経験であり、画家はこうした周縁の道を言祝いでいる。

図8 パウル・クレー《本道と脇道》1929年、ルートヴィヒ美術館

しかしバウハウスでの黄金期を経た後、こうした緻密で構築的な作品とは大きく方向性を異にする作品が生み出されるようになる。ここにもまた20世紀のもう一つの危機的な状況がこだましている。ヒトラーが首相に就任した1933年、クレーの住居にはナチスによる家宅捜索が行われ、この年の末には亡命のような格好で、生まれ故郷からほど近いスイスのベルンに移住している。その後の1937年には、ナチスによる悪名高い「退廃芸術展」が開催され、他の前衛的な作品群とともにクレーの作品も退廃の烙印を押されることとなる。こうして第二次大戦へとなだれ込んでいく社会状況に追い討ちをかけるように、1935年には後に皮膚硬化症と診断される病の徴候が現れ、翌年には制作点数は激減した。

自身を取り巻く状況的、また身体的な難局が再び造形に表れるかのように、バウハウス時代に見られた端々にわたる稠密な描き込みは影を潜め、それに代わって象形文字的とも評される、クレーの晩年様式と呼びうる黒く太い線が見られるようになる(図9)。

図9 パウル・クレー《冥界のそばの風景》1937年、マンソン美術館

断続的に現れる線は、それ自体として図を作りだすのでもなければ、下書きとして色彩を規定するのでもなく、線と線の間にかたち=色面を生み出している。と同時に色面は線に部分的に触れながら、その不安定な存在を多点的に支えてもいる。線の断片化は、中心も周縁もなく線と色面がそれぞれの断片性の只中で相互に支え合うような、線と色彩による切れ切れのパッチワークを作り出している。

晩年のクレーは、その断片的な線を通じて、自身のままならない身体に即した作品に取り組む一方で、線を断片化しすぎることなく、線から形態を立ち上げなおすことにもまた、残された時間を注いでいる[6]。緻密な線に回帰するのでもなく、しかし線を破壊し尽くすのでもない、断片的な線に即しながらもなお、かたちを立ち上げなおすこと──そこでの鍵もまた「接触」にあった。

生まれなおす形態

死の前年に描かれた《子どもの遊び》(1939年)を見てみよう(図10)。ここでも作品の骨格を成すのは、晩年に特徴的な黒く太い線である。その断続的に描かれた線は、それ自体の形態として閉じられることなく、線と線の間に子どもの姿を作り出している。画面上部では、顔の輪郭の内部のみならず、その外側にまで記号が描き加えられている。

図10 パウル・クレー《子どもの遊び》1939年、ベルリン国立ベルクグリューン美術館

同年に描かれた《洋梨礼讃》では、中央の四角い顔に目、鼻、口、耳が配置され、左上には洋梨が掲げられる(図11)。この作品は、ヒトラー式の敬礼を風刺している可能性が指摘されている。ここで目と鼻は二つ並んだ円によって、口はハートマーク、耳は逆S字で記号化されており、《子どもの遊び》においても同様の記号を見てとることができる。

図11 パウル・クレー《洋梨礼讃》1939年、個人蔵、パウル・クレー・センター委託

だが風刺的な意味あいを含みうる前者に対して、後者の記号の扱いには、より緩やかな「遊び」があるようだ。目の位置の片方には耳を示す逆S字が描かれ、鼻と口を示す記号は顔の外で横並びとなり、それらの上には、さらに別種の目の記号が描き込まれる。断片的な線は、画面を部分的に閉じながら開く両義的な性質をもち、画家はこうした緩やかな輪郭の傍らに記号たちを遊ばせている。

目、鼻、口、耳の記号はそれぞれ視覚、嗅覚、味覚、聴覚を司っているが、諸感覚を総動員しながら世界と関わる子どもの遊びにおいて、とりわけ特異的な場所に位置づけられるのが触覚である。子どもの右手は外部から現れた線に触れようとしており、左腕は画面の外へとまっすぐに伸びている(図12)。断続的な線による区分は、あくまでも緩やかなものではあるが、この両手を境として画面の上部が頭の領域であり記号の世界(a)であるとすれば、下半分には身体の領域、とりわけ手を起点とした触覚の世界(b)が広がっている。

図12 筆者作成

同年に描かれた、触覚と深く関わる作品《天使、まだ手探りをする》を見てみよう(図13)。天使は青い羽をもつものの、飛び立つことはできず画面のフレームのなかに幽閉されている。その表面は黒く覆われており、もはや天使の目=視覚は頼りにならず、その両手を画面の側面へと伸ばしている。

図13 パウル・クレー《天使、まだ手探りをする》1939年、個人蔵、パウル・クレー・センター委託

神と人間の仲介としての天使、さらには天使になりきることもなくまだ手探りしているそれは、中間の中間、いわば未分化の化身と呼ぶべき存在である。ここで天使の身体の輪郭を表すか細い線は、黒いテクスチュアによって打ち消されつつある。身体を輪郭づける線それ自体が黒く覆い尽くされていくなかで、手探ることのみが天使に残された世界を把握する手立てとなるだろう。

画面の表面に施された、うねるようなテクスチュアは、この手探りの感覚を生々しく伝えている。目は距離を隔てることによって対象を把握するのに対して、触覚は距離をなくすことにより、触れる主体と触れられる対象という区分を未分化なものとする[7]。画面を上下に二分する水平に伸びた右手、とりわけその下半分は黒く覆われ、そのテクスチュアは身体へと流れ込みながら、感覚する主体と、感覚される外部という境界を曖昧にするかのようだ。

再び《子どもの遊び》に戻ろう。先の天使と同様に子どもはその手を伸ばしながら、画面の外へと触れている。ここでの太く断続的な線は、子どもの身体を形づくると同時に外部へと開かれる、そうした緩み=遊びをもつ仕方で描かれている。内部と外部の境界としての線は、開かれつつ閉じ、閉じつつ開かれるような両義性の下にある。

とりわけ子どもの身体には、冒頭で引いたクレーの線描論の公式が、要約されて表れるかのようだ(図14)。点から線を経て面へ。だが、点から形へと向かう一方向的な展開は、逆流に晒されてもいる。というのも、線が黄色の洋服を形づくるその先では、左手が外部へと真っすぐに伸ばされ、外部へと触れたその線は、身体の外にある土色を身体の内部に流入させてもいるからである。輪郭の内部(黄色)と外部(土色)は子どもの身体の中間でせめぎあう。身体の断片的な輪郭は、半面において黄色い服というかたちを形成し、しかしもう半面では外部からの流入へと開かれてもいる。

図14 パウル・クレー《子どもの遊び》部分

こうして触れることを契機として、内部が外へと開かれ、外部を内へと招き入れながら、触れる主体と触れられる対象とが不可分になるような、接触の感覚が立ち上がる。断続的な線は、そこで生み出される形態を半ば崩壊に曝しながら、にもかかわらず流れに飲み込まれ尽くすことなく、なお形態を留めるものでもある。外へと触れる線は内部と外部の境界を開き、かつ開きすぎることなく形態をかろうじて堰き止める、そうした仮構的な輪郭となるのである。

晩年、自身の作品目録に「線を引かぬ日はなし」というプリニウスの言葉を記した画家は、ままならない身体で断続的な線を描き続け、その危うい線に即してかたちを立ち上げなおす。画家は20世紀の激動にその身を曝しながら、その線、その手によってこそ時代の危機を体現し、それでもなお作ることの希望、その切れ切れの輪郭を描き出している。

【注】

[1] パウル・クレー『造形思考 上』土方定一、菊森英夫、坂崎乙郎訳、ちくま学芸文庫、2016年、202頁。

[2] 切断の技法に関しては主に次を参照。ヴォルフガング・ケルステン「切断という創造的行為」池田祐子訳、『パウル・クレー──おわらないアトリエ』日本経済新聞社、2011年、190-201頁。

[3] この指摘は奥田修による。『パウル・クレー だれにもないしょ』読売新聞社、美術館連絡協議会、2015年、222頁。

[4] クレーに近いところでは、ドイツ表現主義の重要な担い手と目されていたアウグスト・マッケやフランツ・マルクが相次いで戦場で命を落としており、間接的にではあれクレーを存命するドイツの前衛画家として重要な位置に押し上げたことが指摘されている。第一次大戦時のクレーのスタンスに関しては次を参照。河本真理『葛藤する形態──第一次大戦と美術』人文書院、2011年、64–70頁。

[5] パウル・クレー『クレーの日記』W・ケルステン編、高橋文子訳、みすず書房、2018年、333頁。この一節には、世界が過酷な状況にあるときに環境との融和的な関係が成立しなくなるなかで抽象への衝動が生まれるという、前々回に見たヴォリンガーの議論の影響が指摘されている。次を参照。河本真理『切断の時代──20世紀におけるコラージュの美学と歴史』ブリュッケ、2007年、213頁。

[6] 社会政治的な観点からクレーを論じるオットー・カール・ヴェルクマイスターは、1937年以降のクレーによる具象への展開に関して、ナチスによるモダニズム芸術への攻撃の高まりとの関連を示唆している。『パウル・クレー 1933–1940』フジテレビ・ギャラリー、1985年、107頁。

[7] 伊藤亜紗は芸術作品の触覚性について論じた哲学者ヘルダーの議論や坂部恵による議論を踏まえながら、触覚が主体と客体を明確に分離することなく「内部へと入り込み」、「相互嵌入」する性質をもつことを論じている。伊藤亜紗『手の倫理』講談社選書メチエ、2020年、54–86頁。

【画像出典】

1, 2, 11, 13:『パウル・クレー だれにもないしょ。』読売新聞社、美術館連絡協議会、2015年

3, 6, 7:『パウル・クレー──おわらないアトリエ』日本経済新聞社、2011年

8, 9:PAUL KLEE, Museum of Modern Art, New York, 1987

10:『ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展』共同通信社、2022年