京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第五回は、「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展」でも話題となったジョルジョ・ブラックとパブロ・ピカソについての前篇です。

芸術における進歩は、芸術の限界を拡張することにではなく、芸術の限界をよく心得ることにある。[1]

20世紀初頭のパリに、二つの前衛運動が登場した。一つはマティスに代表されるフォーヴィスム、もう一つはキュビスムである。フォーヴィスムは絵画に色彩の革命をもたらし、キュビスムは線と形態の革命を通じて、それぞれ後の芸術に大きな影響をもたらすこととなる。これらの衝撃を抜きにして20世紀の美術を考えることはできない。

ジョルジョ・ブラックとパブロ・ピカソの二人は1908年から作品を通じて緊密な対話を行いながら、急激にキュビスムを展開し深化させていった。二人のアーティストを震源としたこの絵画的実験は、1910年ごろからメッツァンジェやグレーズらを中心としてサロンを舞台に急速に知られるようになり、パリの画壇を中心に大きな波紋を広げていくことになる。

1912年にドイツからパリを訪れたクレーは、キュビスムを色彩的に展開したドローネー夫妻のアトリエを訪れ、その経験から後の色彩的な展開への大きなヒントを得た。マティスもまた第一次大戦開戦後の1914年から、画家ホアン・グリスと交流しながらキュビスムの影響の見られる作品に取り組んでいる。後の現代美術に大きな影響を及ぼすこととなるマルセル・デュシャンもまた、レディメイドの作品の発表を行う以前にはキュビスム風の絵画に取り組んでおり、1913年にニューヨークで開催された展示会「アーモリー・ショー」で《階段を降りる裸体No.2》が大きな論争を巻き起こすなど、その影響の広がりを窺い知ることができるだろう。

フォーヴとキューブ

キュビスムの輪郭を大掴みする上で、20世紀初頭のもう一つの大きな芸術運動であるフォーヴィスムとの違いを概観しておこう。

フォーヴ(野獣)とキューブ(立方体)を冠する二つの運動だが、実のところ、どちらも批評家ルイ・ヴォークセルによる、これらの作品を揶揄するような言葉をきっかけとして名付けられている。1905年のサロン・ドートンヌでマティスやアンドレ・ドランらが展示を行った際に、展示室中央に置かれていたルネサンス風の彫像を「野獣(フォーヴ)に囲まれている」と評したことが、この名の由来となった。一方のキュビスムは、ブラックが1908年に初個展を開催した際に、木々や家といった具体的な形態が幾何学的図式に還元されていることを指した立方体(キューブ)という言葉に端を発している。

初期のマティスが代表的だが、フォーヴィスムは「野獣」という言葉によって表されるように、鮮烈な色彩と荒々しいタッチを特徴とする。それは20世紀の幕開けとともに訪れた、いわば表現の解放宣言である。マティスは一時期取り組んだ、新印象派による点描の方法的な厳格さを「田舎のおばさんの家庭」と呼び、フォーヴはそうした息の詰まる秩序に代わる「表現的総合を求める最初の努力」だったとした[2]。またマティスの「画家のノート」を日本で初めて翻訳した高村光太郎は、彼の表現主義宣言と呼ぶべきテクスト「緑色の太陽」のなかで、太陽を緑色に描いて何が問題なのか、と問うている[3]。

こうしたフォーヴによる表現性の解放に対して、そのわずか数年後に現れるブラックとピカソの探求には、定規で引いたような直線が多用され、また色彩の面でも抑制されており、理知的で冷ややかな印象を与える。表現的な野獣に対するキューブ型の檻——とまで言うのは、いさかか誇張が過ぎるとしても、その対比自体はそれほど的外れではないだろう。美術史家ニール・コックスは、ブラックがフォーヴィスムの「発作」から逃れたいと思っていたと語るエピソードを紹介しながら「印象派に見られる軽薄さに抗したセザンヌ」との近さを指摘している[4]。

このことはキュビスムが、ことさらに「難解」なものと考えられてきた点とも通じている。同時代のパリを起点に大きく波及していく運動でありながら、その震源地たるブラックとピカソの制作は、パリでは公的な場で発表されることなく、さながら実験室のようなアトリエに関係者が行き交いながら、濃密な交流が行われることとなる。今ではどの教科書にも載っているピカソの《アヴィニョンの娘たち》は、1907年に制作された後、一般に向けて公開されたのは、そこからおよそ10年後のことである。この作品に限らず、ピカソは1905年から第一次大戦の時期まで、パリではサロンのような公的な場で展示しておらず、この点はブラックも同様である。この時期の二人のキュビスムの実験は、画商ダニエル゠アンリ・カーンヴァイラーの小さなギャラリーでのみ展示されることとなった。

こうして公衆に向けて開かれることなく、ブラックとピカソの緊密な交流のなかで推し進められた作品の急速な展開に、どこかストイックで求道的な姿勢が感じられるのは事実である。キュビスムの線、それをひとまず大きく捉えるならば、印象派からフォーヴへと連なる、横溢する感覚の発露に切り込みを入れる、過剰なまでの裁ち落としの線であると言える。20世紀の芸術に大きな影響を及ぼすことになるラディカルな線の探求は、いかに生まれてきたのだろうか。

セザンヌの徴の下に

1908年の11月にカーンヴァイラーの画廊でブラックの個展が開催され、作品に見られる幾何学的な傾向を、批評家ヴォークセルが「キューブ」という言葉を用いて評した。先述のとおり、これがキュビスムという名称の由来となる。だが、そこから少し遡るところから始めよう。

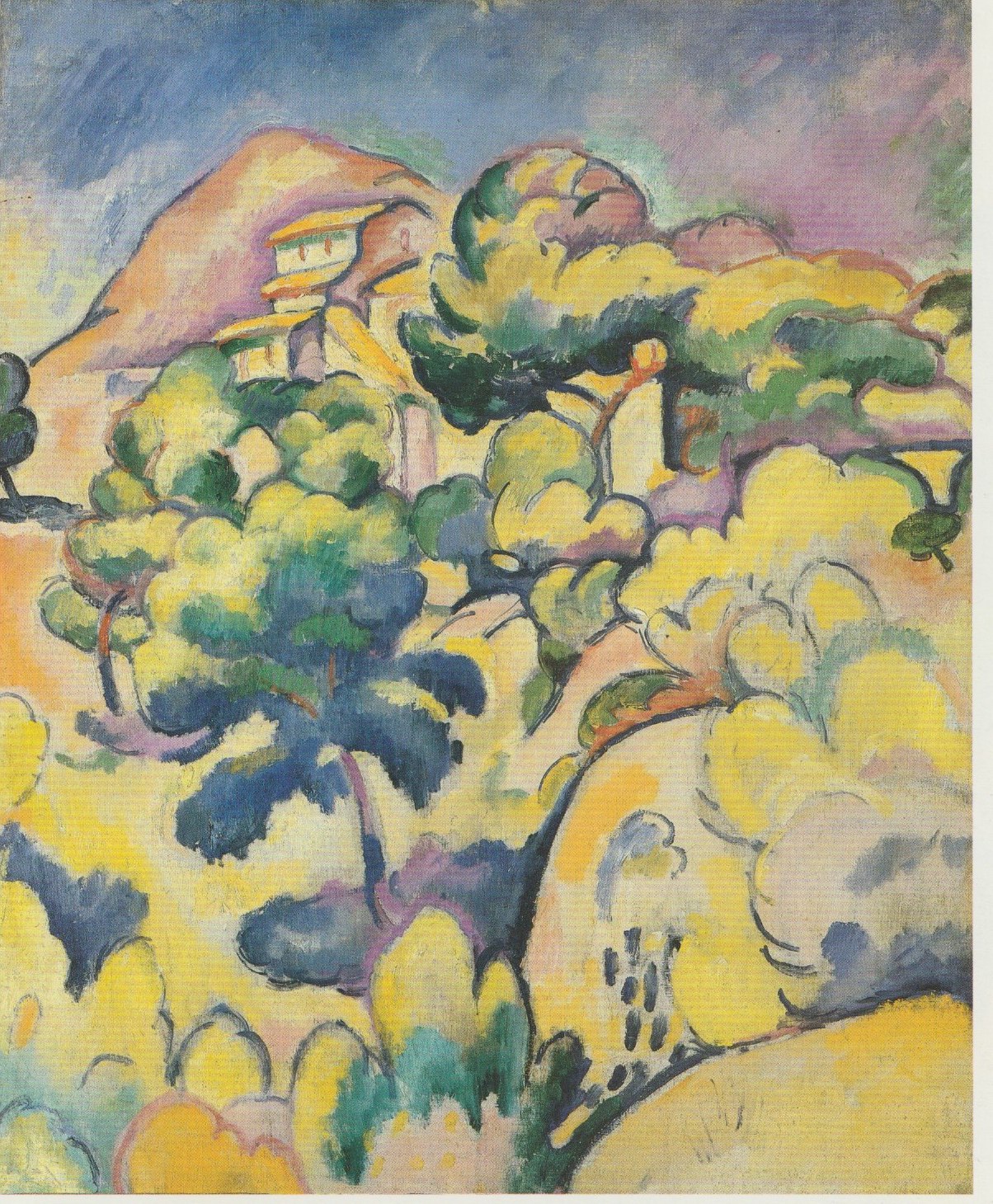

実のところブラックはこの個展の前年まで、フォーヴィスムからの影響の色濃い作品に取り組んでいる(図1)。うねるような曲線による輪郭線に、イエローとブルーの木々、オレンジとピンクによる山など、そこには対象のもつ固有色とは無関係に自由な色彩の組織を試みる画家の姿があった。ここからの転回として大きな指針となったのが、セザンヌの存在である。

図1 ジョルジョ・ブラック《ラ・シオタの風景》1907年夏、ニューヨーク近代美術館蔵

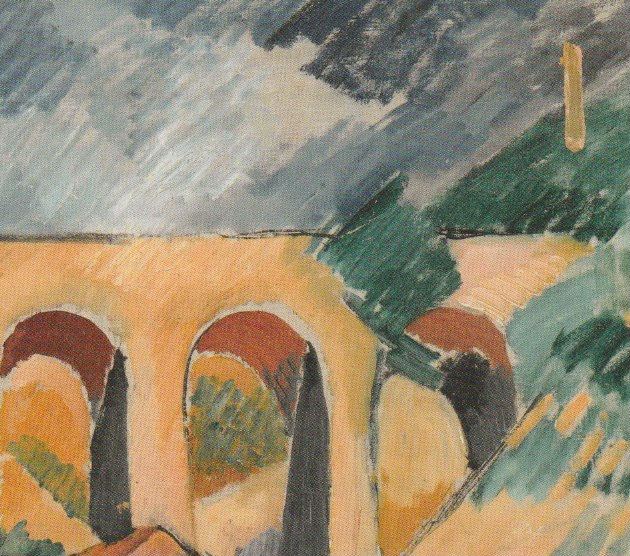

ブラックは1907年のサロン・ドートンヌでのセザンヌの大回顧展を見た後に、この画家にゆかりの深いレスタックを訪れ、制作に取り組んでいる。セザンヌ主義の色濃い《レスタックの高架橋》を見てみよう(図2)。先に見た、鮮やかな色彩が曲線的に沸き立つような画面に対して、より直線的で構築的な印象を与えるだろう。黄土色と緑に限定された色彩、そして狭い空に向けて建物が積み上がっていくかのような構図にも、セザンヌからの強い影響を見てとることができる。

図2 ジョルジョ・ブラック《レスタックの高架橋》1908年初頭、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

色彩や構図といった点だけではない。その画面をよく見ると、植物の緑や空の青、建物の黄土色の色面は、斜めに傾いた並行するタッチによって描かれていることが分かるだろう。

こうした斜めに傾きながら色面を為す平行的なタッチはセザンヌの絵画に特徴的なもので、構築的ストロークと呼ばれている。例えばセザンヌの《曲がった木》の画面上部に接近してみると、手前の植物(緑)と奥の遠景(黄土色)と空(青)といった区別とは無関係に、同様の筆触が連続的に用いられていることが分かる(図3、4)[5]。荒々しくもリズミカルなタッチは、遠近法的な空間を振動させながら、光を千々に散らすような葉叢のざわめきを表現する。また画家は、こうして屋外の揺れ動く光の印象を捉えると同時に、移ろいゆく印象に対象を完全に溶かし込むことなく、木々や家といった個別の対象に構築性を与えてもいる。

図3 ポール・セザンヌ《曲がった木》1888–1890年、ひろしま美術館

図4 ポール・セザンヌ《曲がった木》部分

《レスタックの高架橋》の画面上部は、とりわけセザンヌのストロークへの意識を強く感じさせる部分である。高架橋のあたりに注目してみよう(図5)。高架橋と空と植物とが同じ斜め45度のタッチで描かれており、対象の形態から半ば自律したセザンヌ的ストロークそのものへの関心を見てとることができる。特に高架橋の手前にある緑の平行四辺形を為すタッチは、その奥の青=空と連なるように描かれており(青のストロークが一本、高架橋の手前に現れている)、ここにも筆触によって空間の前後を織り合わせるようなセザンヌの手法への意識が感じられるだろう[6]。

図5 ジョルジョ・ブラック《レスタックの高架橋》部分

ところで、この画面右上には空と葉叢を垂直につなぐように、黄土色の直線が浮かんでいる。これは一体何だろうか。生い茂る植物から突き出た「煙突」と考えることも可能だが[7]、何らかの対象の再現というよりも、構築的ストロークを構成する最小単位としてのラインが、絵画表面に署名のごとく付されているようにも感じられる。セザンヌの徴の下に作品を背後から支える、ストロークそれ自体の記念碑的な「塔」――そのように考えることもできるのではないか。

循環する直線

ブラックはこうしてセザンヌのタッチに鋭く応答しつつ、そこから一歩踏み出ようとしてもいる。

例えば高架橋の∩型の空洞に注目してみるとき(図5)、本来は曲面的な陰影が直線的な面の変化として分割されていることが分かる[8]。キュビスムの直線の徴候である。だがこの時点では、こうした分割はあまりにも突飛なように感じたのだろうか、茶色とグレーの色面の間に、緑のタッチによってその中間的な連続性を作ってもいる。キュビスムという安定的なスタイルが定まっていないなかの手探り、その踏み込みと迷いを同時に感じることのできる箇所である。

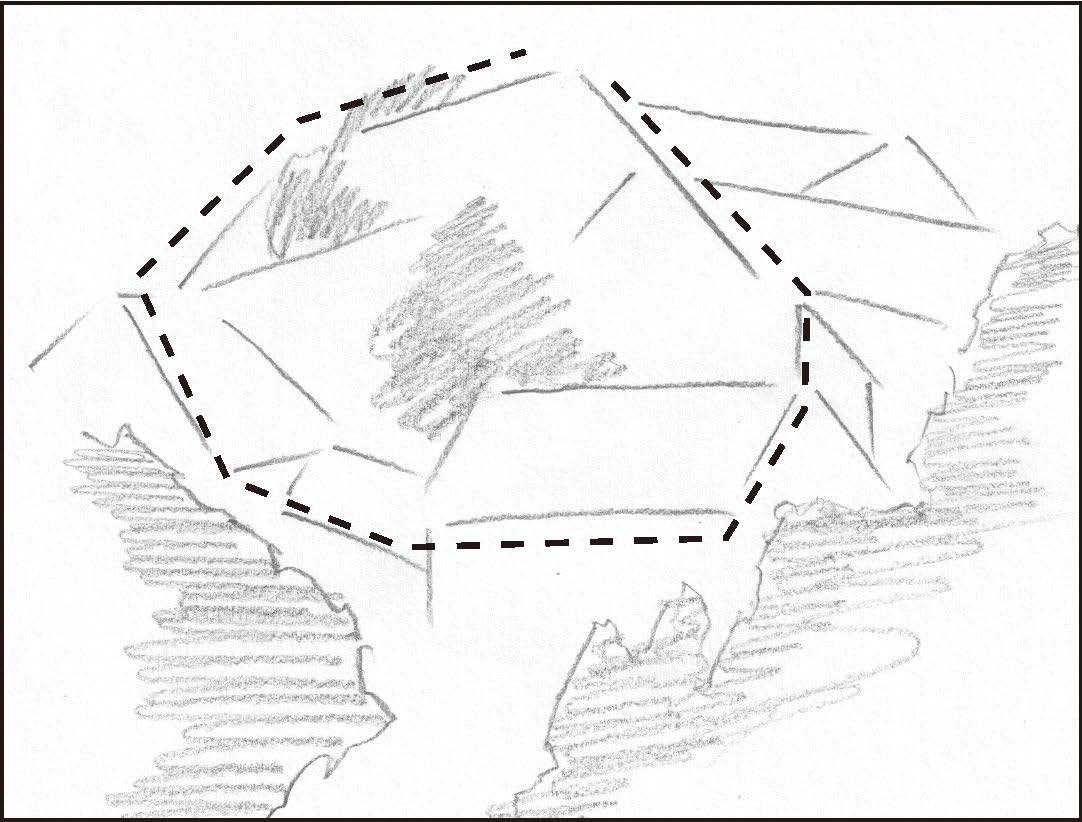

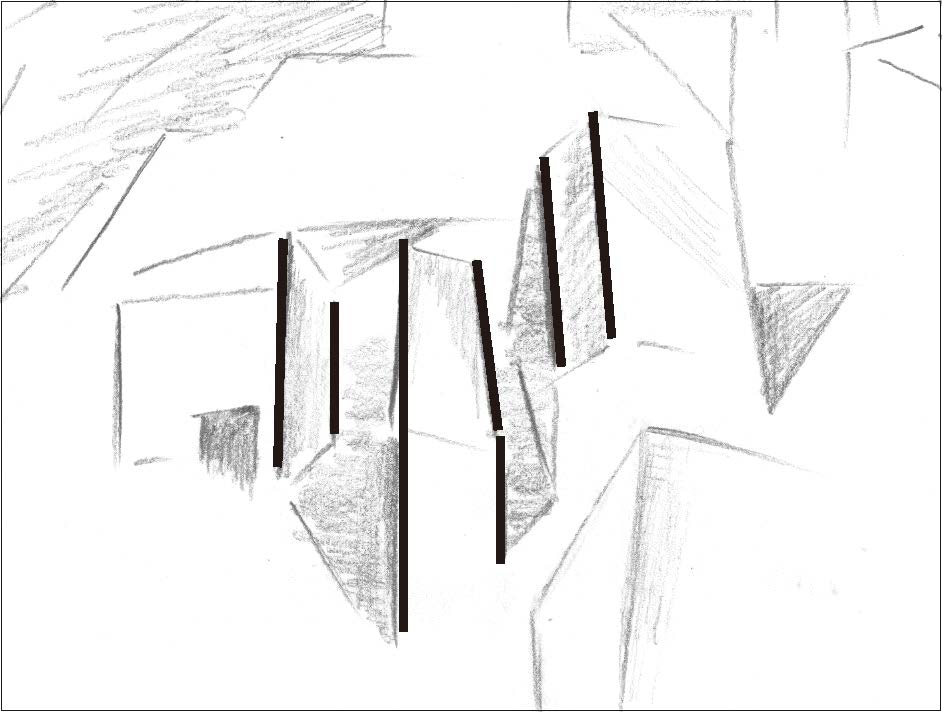

前年のフォーヴ的スタイルからの転換を記す、直線への志向がよりはっきり感じられるのは、高架橋の下に見える家々だろう。中央左手の家(木が壁から突き出ているように見える)にのみ窓が描かれ、その他の家々の形態は、大きく単純化されている。この中央の家の屋根は、手前の屋根と連続しながら右下に向けて真っ直ぐにつながり、画面の中心に大きな斜線を作り出している。この直線は右下で左側へと折れ曲がり、その先で上へと向かいながら窓のある家へと戻ってくる循環するような抽象的多面体を、画面の中央に形作っている(図6)。

図6 筆者作成

こうした作品に潜在する循環的な構造は、この時期のブラック作品にしばしば現れるものだ。《レスタックの高架橋》から半年ほど経った後の1908年の夏に再びレスタックの風景を描いた作品を見てみよう(図7)。

図7 ジョルジョ・ブラック《レスタックの家々》1908年8月、ベルン美術館

一目見て明らかなように、木や家といったモチーフの幾何形態化はさらに強まっている。だが先の作品を詳しく観察した私たちの目には、キューブ状の形態という一見したところの特徴のみならず、より潜在的な構造もまた現れてくるだろう。ここにもまた、中央の家の屋根を起点とした循環する構造を、より画面全体にわたって見てとることができる(図8)。

図8 筆者作成

こうした画面下方を巻き込みながら上部へと立ちあがっていく渦巻き状の構造は、この時期のブラックの絵画における大きな特徴を示すものだ[9]。それはキューブという言葉で示される幾何学的に閉じられた形態とは裏腹に、複数の対象が絵画のなかで連続体を為すことによる、ジグザグとした「流れ」を作るものでもある。個別の対象の幾何形態化を推し進めながら、同時に画面全体に循環する流れを形作っていくこと。それは一見したところよく似ているようにも思われる、この時期のピカソとの決定的な差異となっている。

遠近のなかの迷宮

ブラックのレスタックでの成果が1908年にカーンヴァイラー画廊で発表され、この年の冬からブラックとピカソの交流が深まっていく。翌年の夏、ピカソはオルタ・デ・エブロに滞在しながら、セザンヌ゠ブラックに応答するかのような作品に取り組んでいる。

《裸婦》を見てみよう(図9)。ピカソの当時の恋人であるフェルナンド・オリヴィエの全身像が、背景の山(サンタ・バルバラ山)に埋め込まれるように描かれている。埋め込まれるというのは、手前の人物と背景に表現上の違いが見られず、絵画的な奥行きというよりも、あたかも平面的な彫刻としてのレリーフのように、手前に迫り出してくるように感じられるからだ。

図9 パブロ・ピカソ《裸婦》1909年、ポーラ美術館

山のゴツゴツとした形は、内部の人物のみならず外側の空にまで広がり、画面全体に鉱物的な硬さがみなぎるかのようだ。ジグザグの筆触によって描かれた空は、対象の形態とは無関係にタッチを置くことへの、不遜なまでの表明であるかのようにも見える。空までをも鉱物化させるタッチとともに、シンメトリカルな構成は求心的な画面を作り出し、空間的な逃げ場のない、稠密で硬い印象を与えるだろう。

主に黄土色と緑が用いられ、画面全体を覆う切子面(ファセット)状の小さな面には平行する斜めのタッチが走るなど、ブラックとも共通するセザンヌへの意識が強く感じられる作品である。だが先に見たブラックとの決定的な差異は、そこに黒やグレーが大きく導入されている点である。とりわけ中央の裸婦を形づくる切子面には、黒からグレーにかけてのグラデーションが多用され、フェルナンド・オリヴィエに金属の質感を剥き出しにしたロボットのような姿を与えている。

黒や混色を嫌い、鮮やかな色彩を細かな筆致で分割しながら明暗を表現する印象派、あるいは先のフォーヴ時代のブラックに見られた青や紫といった色調の変化で影を表現する手法とも異なり、黒やグレーによって色彩が濁ることなど意に介さず力強い陰影を与えながら、いわば絵画を「彫刻」していくところにピカソの真骨頂がある[10]。

セザンヌの徴の下でブラックが切り開いたキューブをさらに複雑化しながら、あからさまなまでに明暗の陰影を際立たせてみせるピカソ。同じくオルタ・デ・エブロの滞在時に描いた風景画を見てみよう(図10)。この作品がキューブ状のブラック作品を意識していることは明らかだろう。丘の上の家々は積み木のように極端に幾何形態化され、背景の山々に埋め込まれるかのようである。

図10 パブロ・ピカソ《丘の上の集落(オルタ・デ・エブロ)》1909年夏、ベルリン国立ベルクグリューン美術館蔵

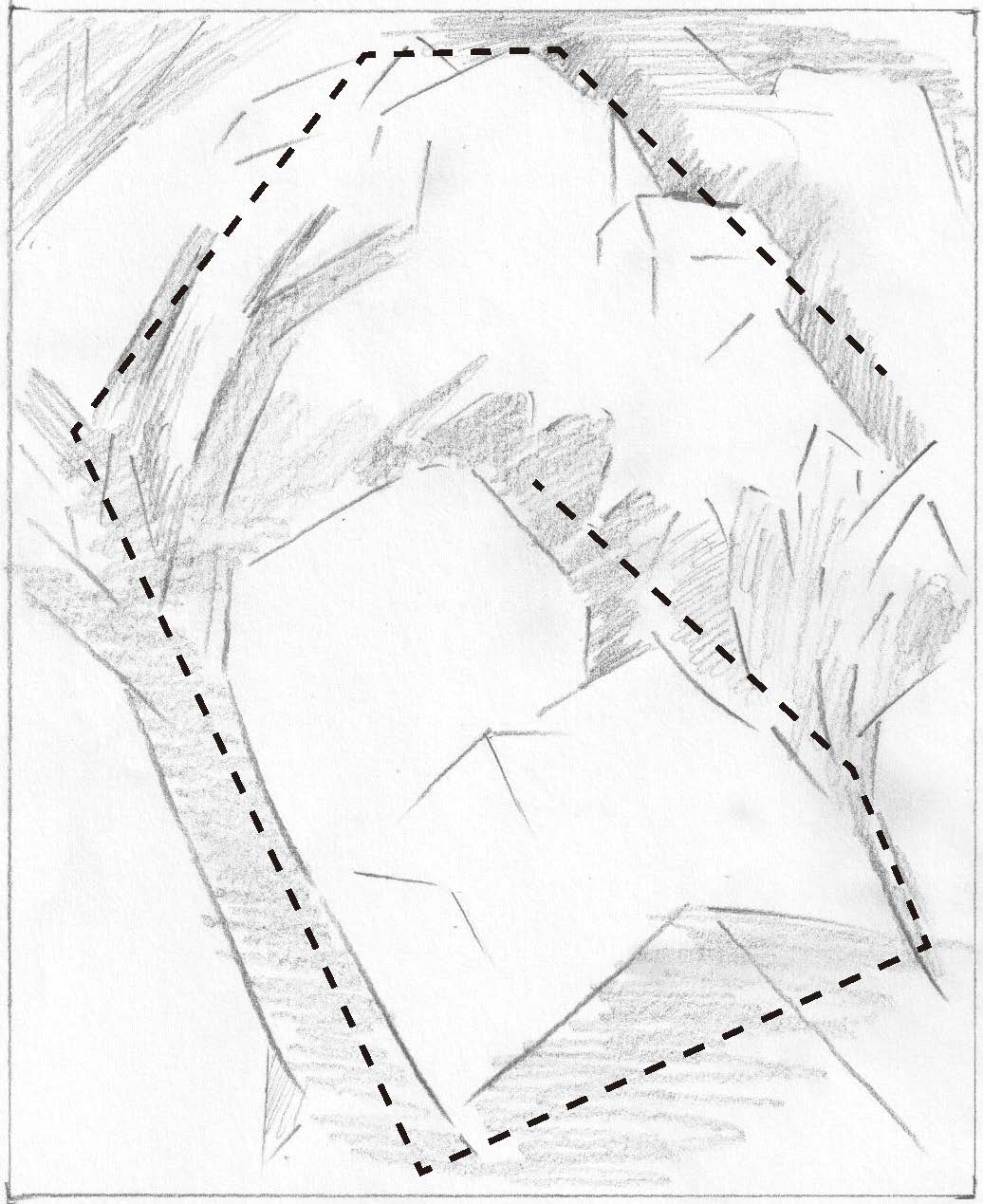

渦を巻くように立ち上がるブラック作品と比べて、ピカソのこの風景では手前から奥に向けて建物が縮小しながら背景の山や空へと連なっており、形態こそ幾何学的であるものの、一見したところ手前から奥に向けた遠近法的な空間が描かれているようにも感じられる[11]。だがその一方で、例えば前景の家の屋根は遠近の収束方向に対して逆走するかのように奥に向かって広がっており、空間的な手前というよりも屋根が画面下方から突入してくるかのような印象を与える。また中央左手の家の側面は過剰なまでにくっきりとした明暗で描き分けられながら、側面と屋根との関係が現実にはあり得ない矛盾をきたしており、家の側面というよりも浮遊する台形であるかのように見えてくる(図11)。

図11 パブロ・ピカソ《丘の上の集落(オルタ・デ・エブロ)》部分

ここでピカソの関心は、ブラックのようにセザンヌ流の筆触を通じて遠近を織り合わせていくというよりも、集落が奥の山々に向けて収束していく一見したところ安定的な構図の只中にありながら、にもかかわらず個別の家々が全体的な秩序から逸脱しつつ空間を多方向に撹乱する、そうしたところにあると言えるだろう。

美術史家レオ・スタインバーグは、この時期のピカソとブラックの差異を強調しながら、次のように言う。「ブラックのレスタック風景画の、一緒にどろどろと溶けてしまいそうな構成要素とは異なり、ピカソの丘の上の家々は、個々別々の存在として調和している。出入りできると感じるほど接近した所で、家々は互いに交流しているのである」[12]。

ブラック作品に絵画的な全体化を認めつつ、ピカソの描く家々を舞台の登場人物であるかのように捉えるスタインバーグの視点は、説得的かつユニークなものである。だがこれらの過剰な明暗によって浮き彫りとなった家々は、はたしてどこまで「調和している」と言えるだろうか。少なくとも見る者にとって、この個別の家々それ自体の「交流」は、人間不在の謎めいた舞台=迷宮へと誘っていくとば口であるようにも感じられる。

台形の側面をもつ建物の右手には、画面に対して垂直に走る複数のラインが並行して走っている(図12)。これらの垂直線は、奥に向かって収束していく構図の全体性に抵抗しながら、遠近法的な空間を縦方向に切りつけるかのようだ。左端の家はこの風景のなかで唯一の開口部を持ち、その扉は隣の垂直線が形成する、入り組んだ細い路地へと通じている。見る者の視線は、その細切れの通路を彷徨いながら下方から飛び出した屋根に衝突し、迷路状の一本道が封鎖されたその先で、三角形、台形、平行四辺形といった平面的な幾何形態と出会うだろう。こうしてオルタの風景は、画面全体を秩序づける遠近法的な空間に対して個別の家々が密かに抵抗を繰り広げながら、二次元と三次元とが交錯するような迷宮的な場へと、見る者を誘っていくのである。

図12 筆者作成

先に見たように、ブラックが家や木々といった対象の幾何学化を推し進めつつも、その個別の要素をかろうじて全体的な流れのなかへと統合しようとするのに対して、絵画に彫刻的な造形性を導入し、遠近法的な空間の只中に反遠近法的な要素を畳み込む、こうした挑発的とも言える異質なものの導入にこそピカソの本領を見出すことができるだろう。翌年に描かれたブラックの作品では、ピカソのオルタでの実験に強く応答しつつ、平面的な志向を強めながら、さらに対象の解体が進んでいくことになる(図13)。

図13 ジョルジョ・ブラック《レスタックのリオ・ティントの工場》1910年秋、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

こうしてセザンヌを一つの起点としながら、作品を通じて緊密な応答を繰り広げていくブラックとピカソ。そこには明らかに相通じるものがありつつ、差異もまた存在していた。だがその後の彼らの実験は、さらに抽象度を増しながら、両者が識別不可能な領域にまで雪崩れ込んでいくことになるのである。

【注】

[1] ジョルジュ・ブラック『昼と夜──ジョルジュ・ブラックの手帖』藤田博史訳、青土社、1996年、27頁。

[2] アンリ・マティス『マティス 画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、1978年、106頁。

[3] マティスの「画家のノート」が発表されたのが1908年、早くもその翌年には高村による翻訳が『スバル』(10月号)に掲載された。「緑色の太陽」は、そのさらに翌年の1910年に、同じく『スバル』(4月号)で発表された。

[4] ニール・コックス『キュビスム』田中正之訳、岩波書店、2003年、107頁。

[5] こうして反復するタッチを連続的に連ねていく技法はパサージュと呼ばれる。

[6] ブラックはセザンヌのストロークに鋭く反応しているが、その反応にはいささか過剰な面がある。セザンヌによるタッチの反復的なリズムに注意を向けるブラックは、タッチが十分に分割されず平板になった色面を、事後的に分割しさえする。セザンヌへの衝迫的な接近が感じられる細部である(図14)。

図14 ジョルジョ・ブラック《レスタックの高架橋》部分

[7] 同じくレスタックの高架橋を描いた前年のヴァージョンでは、橋の奥に工場の煙突が描かれており、コックスはこの垂直線との関連を示唆している。『キュビスム』前掲書、104頁。

[8] この点は、ブラックやピカソの探求を通じてキュビスムの方向性が現れた後に、そのスタイルで作品を展開していく、メッツァンジェやグレーズをはじめとする、いわゆるサロン・キュビスムの作品との大きな違いである。

[9] ウィリアム・ルービンはブラックのこの時期の作品に、奥行きへと向かうイリュージョンではなく、「見る者に向かって下方と外側に広がる、セザンヌ゠キュビスム的な構図」があることを指摘している。❝Cezannisme and the beginning of Cubism❞, Cezanne. The Late Work, The Museum of Modern Art, New York, p. 160. スタインバーグは、ブラックの描く家々が画面上部へと立ち上がるかのようだとするジョン・ゴールディングによる見方と、ルービンの見解との齟齬を指摘しているが、渦巻き状の構造はルービンとゴールディングの見解を二つながらに満たすだろう。レオ・スタインバーグ「反論の部 ピカソの「三人の女」をめぐって」、岩原明子訳、『美術手帖』第461号、1980年、202頁。

[10] 「彫刻」というのは単なる比喩ではなく、実際にピカソはオルタでの制作の後にパリに戻った後にオリヴィエの頭部をキュビスム風の彫刻として制作している。

[11] スタインバーグはオルタの風景画が、この時期のピカソの特徴とされる浅浮き彫りの性質は見られず、むしろ「原理が遠近法におかれている」点を指摘している。レオ・スタインバーグ「セザンヌへの抵抗 ピカソの「三人の女」をめぐって」岩原明子訳、『美術手帖』第458号、1979年、224頁。

[12] 同上、229頁。強調は引用者。

【画像出典】

01, 07:Picasso and Braque: Pioneering Cubism, New York, Museum of Modern Art, 1989.

02, 03, 04, 05, 09, 13, 14:『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展』日本経済新聞社、2023年

10,11:『ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展』共同通信社、2022年