映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。

今回は小田香監督による地下世界三部作・最新作『Underground アンダーグラウンド』。本作における暗闇体験≒黒画面の編集に託されたものとは何なのでしょうか。

はじめに見たのは『GAMA』(2023)だった。以来、「暗闇体験」の映画化について考えている。

「ガマ」と呼ばれる自然洞窟の中で、平和ガイドの松永光雄がかつて起きた出来事を語る。ガマは沖縄戦に際して市民が逃げ込んだ場所だが、米軍がすぐそこまで迫るなか、一同なすすべもなく、洞窟内には動揺が広がっていた。シムクガマのように米軍に投降し、ほぼ全員が生き延びたガマもあれば、チビチリガマのように80名以上が集団死で亡くなったガマもある。ガイドはそれぞれのガマを案内し、かつてこのガマで何が起きたかを語り、最後に「それでは暗闇体験をします」と言って懐中電灯を消す。

おそらく誰もが軽い驚きを覚えたはずだ。懐中電灯が消え、画面が暗くなっても、映画館に暗闇が訪れることはない。スクリーンの両脇に折り畳まれた黒い緞帳と比べれば、スクリーンには変わらずプロジェクターから光が注がれていて、画面はまったくの黒というわけではない。画面が暗くなることで劇場の空間全体が一様な薄暗い光の下に蔽われることになり、むしろ客席の様子に意識が向いてしまう。後方の席や2階席に座っていればなおさらだと思う。

暗闇体験の目的がかつてガマに避難した人たちの体験を追体験することにあるとするなら、それをさらに追体験することは映画ではできないということだ。暗闇体験はカメラに収められた途端にまったく逆の効果をもたらすことになる。同一化を果たすための装置である「暗闇体験」は、ここで距離化を果たすための「黒画面」へと姿を変える。

小田香はこの黒画面にいったい何を託しているのか。この素朴な問いは『Underground アンダーグラウンド』を見る時にもずっと頭の中を巡っていた。『Underground』の制作を進めるなかで沖縄のガマを撮影し、その沖縄篇を独立させて作品としたのが『GAMA』だという。松永光雄の語りと暗闇体験のくだりは『Underground』にも使われている。

『Underground アンダーグラウンド』©2024 trixta

私が『GAMA』を見たのは2024年10月31日、新宿のK’s cinemaでのこと。その2日後、11月2日に東京国際映画祭で上映された『Underground』を丸の内ピカデリーの2階席で見た。私はちょうどその頃ニコル・ブルネーズのゴダール論を翻訳する作業に取りかかっていて、小田香の黒画面は同じ黒画面とはいってもゴダールのものとは異なる、ひとまずはそんな確認をしたように憶えている。ブルネーズはゴダール映画の名高い黒画面の機能について、次のようにまとめている。

『中国女』(1967)の黒板のモチーフに始まり、次いで『プラウダ』(1969)と『イタリアにおける闘争』(1970)がそのモチーフの実践を黒画面によって体系化したように、批評的な再出発を表す象徴的な形象は黒のイメージである。(……)ゴダールにおいて、黒のイメージは荒々しく多義的だが、同時に、または交互に、次のような役割を担う。

・イデオロギーが世界を不明瞭なものにする方法を象徴する。

・表象の連鎖を断ち切る。

・日常に溢れるイメージに対し、通行止めの柵を立てる。

・資本主義の世界では革命的イメージを生み出すことができないと証明する。

・考察のための時間を設ける。

・音の聴取を支える。

・まだ作り方が分からないイメージのために場所をとっておく。[1]

たしかに『GAMA』および『Underground』の黒画面にも「考察のための時間を設ける」役割はあるかもしれないが、それはあくまで副次的なものだ。小田の黒は多義的であるというより明確に一つの目的のために導入されており、そこから派生して二次的な効果が生まれているにすぎない。

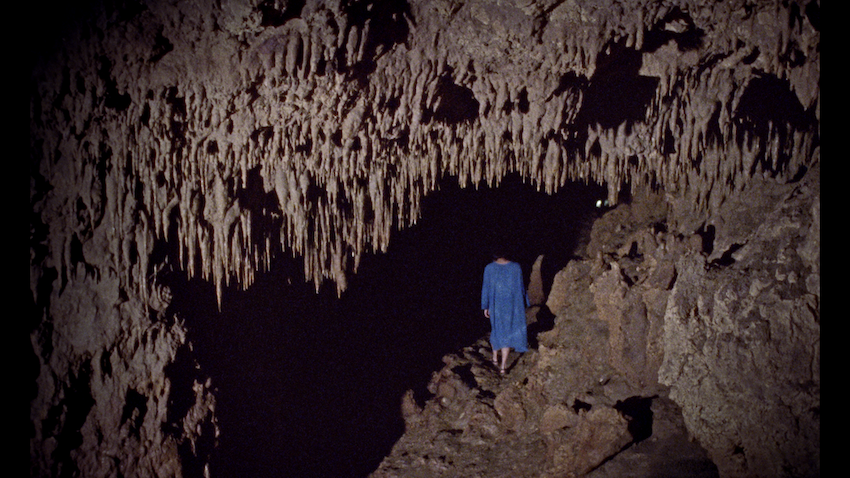

端的にいえば、『GAMA』の黒画面は「編集」の問題に関わっている。それは編集に必要なものの肥大化した形象であり、異なるイメージをつなげるという明確な機能を担っているからだ。闇に沈む鍾乳洞の中、懐中電灯一つで男は語る。そして語りが終わると灯りを消し、暗闇体験が始まる。語り部はしばらくのちにふたたび懐中電灯を付けるが、するとその同じ空間に変容がもたらされている。彼の背後に、青い服を着た人物がぽつねんと立っているのだ(もちろん、この場面自体が懐中電灯のみで撮られているのではなく、懐中電灯の消灯と点灯には場面を照らすための撮影用の照明が同期している。男が手にする懐中電灯はあたかも照明のスイッチのようであり、それが画面に暗転と明転をもたらすとすると、照明のスイッチはカメラのスイッチとほとんど同義である)。

語り部一人のショットと背後に誰かがいるショット——黒画面はこれら異なる2つのショットをつなぐ役目を果たしている。2つのショットの間には繋ぎ目が確実に存在している。にもかかわらず、ふだんはあまりに一瞬のことで人間の目でそれを捉えることはできない。『GAMA』の黒画面が一定の持続を与えて可視化しているのは、ほかでもないその繋ぎ目なのである。

『Underground アンダーグラウンド』©2024 trixta

『Underground』はこのような「何かと何かの間にあるもの」を広範に亘って主題化していく。作中、テープ・スプライサーを使った編集作業が映され、フィルムとフィルムをつなぐ透明なテープへと観客の関心を向けさせるのは示唆的である。

ここに頻出するのは、一つには「通路」というモチーフだ。冒頭を飾る地下水路に始まり、トンネルや地下鉄やアーケイド商店街など、いずれもある場所と別のある場所をつなぐための通り道が繰り返し映される。しかも、光を湛えた開口部を画面奥に捉えた構図を映画館の場面で反復することで、映画館もまたスクリーンを通じて別の時空につながる通路の一つであることが示される。特徴的な装飾からこの映画館が大阪の九条にあるシネ・ヌーヴォだとわかるが、この劇場空間には水中に見立てた内装が施されている。天井は水底から見上げた水面であり、天井から重ねて吊るされる針金のリングは水泡を表す。劇場の壁面は座席に近づくほどに暗くなるが、それは座席の並ぶ床面が水底になぞらえられているからだという。前作『セノーテ』(2019)を思い出すなら水中はことによると彼岸への通路とされてきたのだから、シネ・ヌーヴォはここで二重に通路を象徴するものとなる。

過去や記憶や死後の世界への通路は時に語り部として、時に遺骨として、時に化石として、時に石像として、時にご詠歌として、さまざまな姿に化身しながら画面に現れては消えていく。『Underground』は貯水槽や地下鉄には魚や光の映像を、洞窟の壁面や木の幹には手の影を投影していくから、あらゆるものに変化していく通路は文字通りのスクリーンとみなされている(イメージの重ね合わせは『FLASH』(2015)から『カラオケ喫茶ボサ』(2022)にいたるまで小田香の偏愛をなす)。影絵は吉開菜央演じる〈シャドウ(影)〉として実体化されるが、影である以上、それはスクリーン上に揺らめくイメージである。ガマの中を徘徊していた影はいまや映画館に座ってスクリーンに映されるダム湖を見ているが、ふと気づくと、投影される画面そのものの中に入ってしまったかのように、そのダムによって沈められた村へと赴いている。

洞窟の場面で語り部と影という異なる実体が同じ身振りでつながれるように、読経の場面で影の存在の有無がショットの切り替えを明示するように、なるほど影は「編集」を担う形象である。黒画面がイメージ間の繋ぎ目を表すのなら、それもまた影の別の現れだったわけだ。監督は言う——「太古から現在、遠い未来の生痕を旅する役目の者を、我々はこの映画の中で「影」と読んだ。地下と地上、失われたものとまだあるもの、生者と死者、双方を影によって繋ぎ、「わたしたち」の像を立ち上がらせたかった」[2]。

註

[1] ニコル・ブルネーズ「再構築中——『パート2』」、『ジャン゠リュック・ゴダール——思考するイメージ、行動するイメージ』堀潤之・須藤健太郎訳、フィルムアート社、近刊。 https://www.filmart.co.jp/books/978-4-8459-2324-3/

[2] 『Underground アンダーグラウンド』プレスシート。

『Underground アンダーグラウンド』©2024 trixta

『Underground アンダーグラウンド』

2024年|日本|83 分|カラー|5.1ch

監督:小田香

出演:吉開菜央 松永光雄 松尾英雅

テクニカルディレクション・録音・グレーディング:長崎隼人

撮影:高野貴子

編集:クレジットなし

照明:平谷里紗、白鳥友輔

整音・サウンドデザイン:山﨑巌

音楽:細井美裕

プロデューサー:筒井龍平、杉原永純

製作:トリクスタ

共同製作:シネ・ヌーヴォ、ユーロスペース、ナゴヤキネマ・ノイ、札幌文化芸術交流センターSCARTS、

豊中市立文化芸術センター

配給:ユーロスペース+スリーピン

©2024 trixta

https://underground-film.com/

X:https://x.com/AraganeFilm

facebook :https://www.facebook.com/araganefilm/

『Underground アンダーグラウンド』公開記念

小田香特集2025

<上映作品>

A『ノイズが言うには』38分/2010年

A『あの優しさへ』63分/2017年

B『鉱 ARAGANE』68分/2015年

C『セノーテ』75分/2019

D『GAMA』53分/2023

E短編集(95分)

『ひらいてつぼんで』13分/2012年

『呼応』19分/2014年

『FLASH』25分/2015年

『色彩論 序章』 6分/2017年

『風の教会』 12分/2018年

『Night Cruise』 7分/2019年

『カラオケ喫茶ボサ』13分/2022年

◎全作品、日本語または日本語字幕付き

作品提供:FieldRain、trixta 配給:スリーピン

2/22(土)~3/7(金)

渋谷ユーロスペースにて開催中

バナーイラスト:大本有希子