映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。

今回は朴壽南、朴麻衣『よみがえる声』。映画が歴史という問題を必然として引き受けるとき、編集はどのような仕事を為すものとしてあるのでしょうか。

何のために映画を作るのか。彼女は娘に向かって語気を強める。事実を記録しておくためだろ。どういうことがあったのか。事実を事実として記録すること、一人一人の体験を記録すること、それが歴史の真実なんだよ。カメラはその目的のもとで回されるのである。

彼女は娘に向かってこうも言う。何を言ってるんだ。カメラは「私」でしょ。「私」は「映画」でしょ。事実を記録するためのカメラはけっして客観的なのではない。記録する主体である「私」を抜きに、映画は存在しない。

映画の必然を一身に体現する存在を前に、私はただ圧倒された。

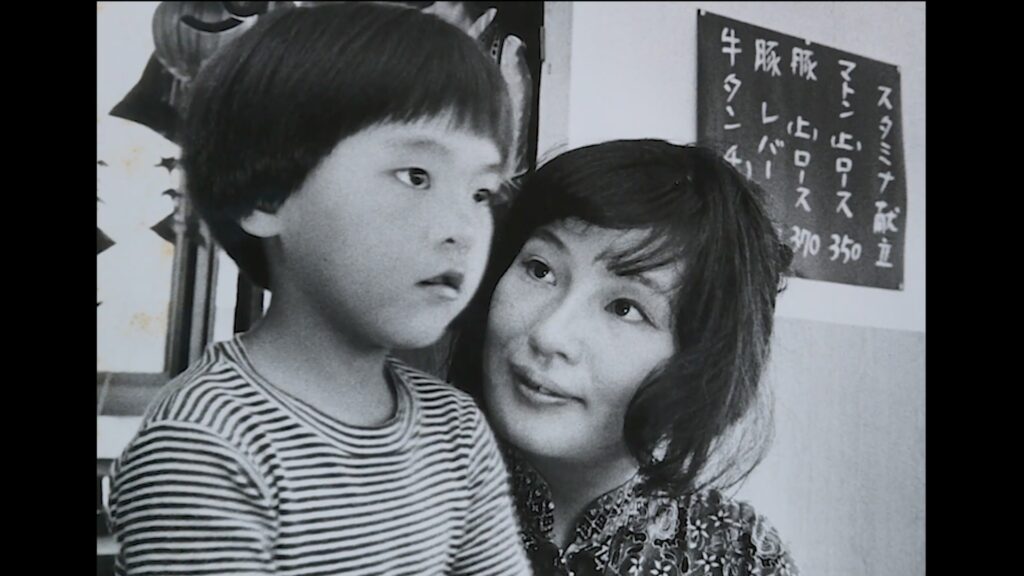

朴壽南は、1964年以来、在日朝鮮人1世の歴史体験を記録するべく取材をはじめた。広島で被爆した者、福岡の軍需工場へと連行された者、筑豊の炭鉱で重労働を強いられた者、自分の親世代にあたる人々に会いに行った。1967年、彼女はコリアン被爆の実態を調査するため、自ら広島の失対(失業対策事業)の現場で日雇い労働に従事し、原爆スラムで貧窮に喘ぐ同胞と寝食をともにするようになる。被爆した朝鮮人たちの証言は1973年に『朝鮮・ヒロシマ・半日本人——わたしの旅の記録』として書籍に纏められた。

朴壽南は同書を1982年に『もうひとつのヒロシマ——朝鮮人韓国人被爆者の証言』と改題して再刊し、翌83年には『朝鮮・ヒロシマ・半日本人』の新版を刊行するなど、コリアン被爆者たちの証言を世に問い続けていくが、同時に書籍という媒体に限界を感じていた。あまりに過酷な体験は言葉にならないものである。しかし、目の奥で静かに燃える炎が、小刻みに揺れる手の震えが、言葉よりも雄弁にその経験のおぞましさを語っている。この「沈黙の恨(ハン)」をしかと捉えるためには、ペンをカメラに持ちかえねばならない。1985年、彼女は生活の基盤としていた茅ヶ崎のレストランを閉め、8月から撮影を開始した。そして、翌86年に第1作『もうひとつのヒロシマ』を完成させた。

アストリュックのいわゆる「カメラ゠万年筆論」がこれほどの必然性をもって体現された例を、私はほかに知らなかった。

©『よみがえる声』上映委員会

『よみがえる声』は朴壽南の半生をたどる映画で、娘(麻衣)による母(壽南)のポートレイトだが、その発端は自宅の倉庫に放置されていた膨大な量の16ミリ・フィルムと6ミリ・テープを消失の危機から救うことだったという。経年劣化が進み、これ以上そのままにしておけば、貴重な記録が失われてしまう。16ミリ・フィルムは1985年から1991年にかけて撮影されたもので、10万フィート(約50時間)に及ぶ。『もうひとつのヒロシマ』(1986)と『アリランのうた オキナワからの証言』(1991)を製作する過程で撮影されながら、いまだに作品に使用されず未公開にとどまる歴史的な証言が多く残っていた。

『もうひとつのヒロシマ』は、製作当初は『もうひとつのヒロシマ・ナガサキ』と題され、広島だけではなく、長崎でも取材された。日本による植民地支配下にあった朝鮮半島から強制的に連行されたり、甘言に騙されたりして広島や長崎に流れ着き、その結果被爆した人々、長崎三菱造船所や端島三菱炭鉱(通称「軍艦島」)で労働を強いられた人々、また被害者救済に尽力した人々など40名の証言。朴壽南は『もうひとつのヒロシマ』の完成後、14歳で軍艦島の炭鉱に徴用された徐正雨(ソ・ジョンウ)を主人公に『もうひとつのナガサキ』に着手したが、1989年に沖縄の豊見城に移住して沖縄戦の生存者への取材に注力していった。そのため長崎の企画は未完のままになっていた。

また、沖縄戦に連行された朝鮮人軍属と慰安婦の記憶と証言を掘り起こした『アリランのうた』を撮るなかで、彼女は沖縄本島のほか、阿嘉島、座間味島、渡嘉敷島、伊江島、久米島で30名以上に及ぶ当時の住人に取材した。住民らは沖縄人自身が強いられた皇民化教育や土地収用や集団死についても語った。朴壽南はそのほか元日本兵10名からも証言を引き出していた。

1990年には韓国に飛び、帰国した被爆者たちが貧困と差別に苦しみ、後遺症に悩まされる姿を撮影した。朴壽南は韓国での取材中に、1919年に起きた提岩里教会虐殺事件の生存者に会っている。三・一独立運動の最中に日本人巡査が襲われ殺害されたことを受けて、日本の憲兵たちは住人を教会に集めて火を放ち、一斉射撃を加えた。夫が犠牲になっていると知り駆けつけた妻がいれば斬り殺した。しまいには村全体を焼き払い、23人を虐殺した事件である。唯一人の生き残り田同禮(チョン・ドンネ)は1990年7月の撮影当時90歳を超え認知症をわずらっていたが、撮影するというと韓服を着たがり、カメラを回すと滔々と語り始めた。その証言は30分に及んだ。

2020年、クラウドファンディングが成功し、倉庫に眠るこうした記録映像音声のうち約10時間分のデジタル化の作業が開始された。

©『よみがえる声』上映委員会

なぜ『よみがえる声』は作られねばならなかったのか。貴重な記録を修復して復元し、後世に残す。たとえばそれをもとにアーカイヴを作り、資料として閲覧できる状態にすれば、それだけですでに十分意義あることだろう。いや、むしろ映画作品に纏めるとなれば、復元された映像音声素材を取捨選択する必要が生じ、結果としてそのごく一部しか公開することができないようになってしまう。

理由は二つある。一つには、カメラが「私」である以上、これらの記録はそれを撮った朴壽南の「私」を抜きにして見られたのではその真価が十分に伝わらないからである。1935年に日本で生まれた在日コリアン2世で、選択的シングルマザーとして二人の子を育てながら旺盛な活動を続けてきた。日本社会では差別され、さらに祖国の北と南の分断に引き裂かれた。いわば非所属の所属を貫き、心を同じくする同胞を探し出しては会いに行った。『よみがえる声』の基調にあるのは朴壽南の人生を辿り直すことである(劇場用パンフレットにも詳しい年譜が掲載されている)。

もう一つには、映像と音声にはやはり「編集」が必要だからである。作中に示唆的なやりとりがある。麻衣が母に尋ねる場面だ。不条理な被害に遭った人々の証言はやはり聞いていてつらくなる。証言を聞いている時と、これを編集機にかけて見直して(聞き直して)いる時とどっちのほうがつらくなるのか。壽南はやっぱり編集している時だと答える。それはいろいろな証言が重なって「交響楽」のようになって頭の中に響き渡るからだ、と。被害者たちの経験は単独で存在しているのではなく、相互に呼応し連関し合っている。日本の支配下で虐殺された韓国人たちの無念は、軍需工場や炭鉱に連行された徴用工の絶望とどうして無関係であるだろう。軍属や慰安婦として戦地に送られた者たちの悲劇は、殺人を犯し死刑に処された李珍宇(イ・ジヌ)の苦しみとどうして無関係であるだろう。彼ら彼女らの受けた屈辱は、本名宣言をしたあと小学校でいじめに遭う麻衣の痛みとどうして無関係であるだろう。観客の頭の中で交響楽が響き渡るようにするには、いくつもの映像と音声を織り上げ、複数の証言に関係が築かれなくてはならない。これまで長い時間にわたって連綿と続いてきた被害の複雑な絡まりの中にしか歴史は浮かび上がってこない。

©『よみがえる声』上映委員会

自分の父親は日本人で、母親は韓国人。だから自分には二つの血が流れている。これをどう考えればいいのかと娘は問う。母答えて曰く——それは「血」ではなく、「歴史」の問題である。加害者側の歴史と被害者側の歴史、そういう二つの歴史をあなたたちは背負っている。その対立する歴史をどう克服するか、それが大きな課題なのだ、と。

朴壽南は李珍宇が死刑に処されたあと、彼に娘を殺された太田よねに請われて、李珍宇の母親に一緒に会いに行ったという。彼女は関東大震災の際、自分の親族が朝鮮人虐殺に加わったこと、それをまだお詫びできていないと悔やんでいる。李珍宇の生家に向かうバスが荒川沿いに差し掛かると、この川も一帯が血に染まって真っ赤だったと思い出す。彼女の中では自分の娘が殺された経験は、震災後に起きた朝鮮人虐殺事件の記憶と強く結びついている。

李家に着き、子を失った二人の母は初めて対面することになった。言葉なく泣きながら抱き合い、いつまでも互いに背をさすって離れなかった。加害者であると同時に被害者である者と、被害者であると同時に加害者である者が、個人であると同時に集団となって互いに共通する苦しみを見出し、歴史の不幸を思って慰め合う。弁証法によって止揚されることのない歴史のありうべきイメージがつかのま煌めいた。

©『よみがえる声』上映委員会

『よみがえる声』

2025 年|日本・韓国合作|日本・韓国|日本語・英語・韓国語|148 分|DCP|カラー|16:9|5.1ch

監督:朴壽南(パク・スナム )、朴麻衣(パク・マイ)

助監督:佐藤千綋

撮影:大津幸四郎、星野欣一、照屋真治、朴麻衣、金稔万、キム・ミョンユン

編集・プロデューサー:朴麻衣、ムン・ジョンヒョン

フィルム復元協力:安井喜雄

制作:映画社ハルビン/アリランのうた製作委員会/朴壽南

制作支援:2021年韓国映画振興委員会 独立芸術映画制作支援

日本配給:『よみがえる声』上映委員会

韓国配給:シネマダル、プルンヨンサン

©『よみがえる声』上映委員会

公式ホームページ:https://tinmoku2025.jp/

公式X:https://x.com/tinmoku2017

ポレポレ東中野ほか全国順次公開中

バナーイラスト:大本有希子