映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回の映画時評(毎月初頭に更新)。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。

今回はジャン゠リュック・ゴダール『シナリオ』。ゴダールが生涯をかけて養ってきた「イメージによる思考」は、遺作とされる本作において、あるいはその上映の形態において、どのようなかたちで結実しているのでしょうか。いつもより倍増した文字数でお送りします。

ゴダールは自己韜晦からもっとも遠い人だ。前からそう思ってきたが、今回の遺作に接して確信は強まった。『シナリオ』には奇を衒ったところがない。単に「そのまま」なのである。すべてを文字通り受けとればよいだけなのだ。これまでずっとそうだったように。いや、以前にもまして。

しかし、このそのままをそのまま受けとるということがけっこう難しかったりするわけである。

難しさの理由は、ゴダールがイメージによって思考を紡いでいくのに対し、私たちの多くは言語によって考えるという習慣に囚われているからだ。言語による思考が論理(ロゴス)に基づくとすれば、イメージによる思考は論理に縛られることがない。イメージによる思考の原理にあたるものをゴダールは「モンタージュ」と呼ぶ。異なる要素を関連づけることによって、思考が駆動されていく。

『シナリオ』で読まれる『荘子』斉物論篇の一節——「指を以て指の指に非ざるを喩かにするは、指に非ざるを以て指の指に非ざるを喩かにするに若かず」。アリストテレスに由来する論理法則の一つ同一律(AはAである)を平気で無視する荘子の議論は、言語による思考からすれば意味不明な詭弁でしかない。だが、ゴダールはここにロゴスから解放されたイメージによる思考を見てとったはずだ。そもそもゴダールはサルトルのヴォルス論(「指と指ならざるもの」、『シチュアシオンIV』所収)からこの一説を引いているのだが、「描くという芸術が文学からまったく解放されている」点にヴォルスの卓越性を認めたのがサルトルだった。ゴダールが関心を示すことに何の不思議もない。単にそのままである。

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

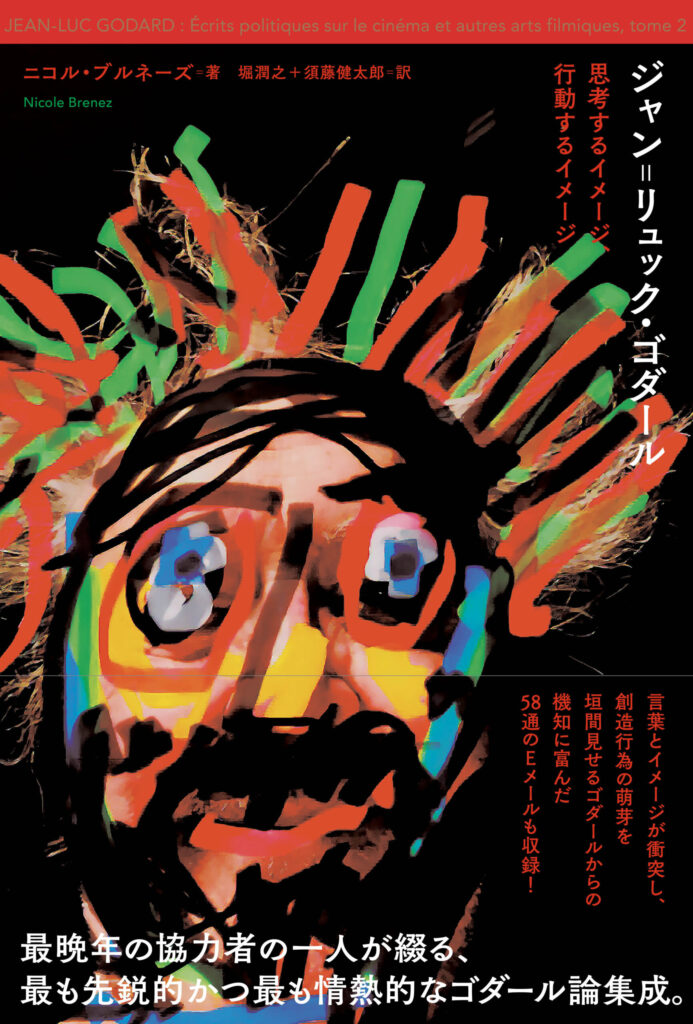

ゴダールは晩年にいたり、タイトルまであたうかぎりの直球にしていた。『さらば、言語よ』(邦題「さらば、愛の言葉よ」、2014)と告げた後に「言葉の本」ならぬ『イメージの本』(2018)を撮り、そしてその後に『奇妙な戦争』と『シナリオ』という2つの企画を進めるにあたって、文字通りの「イメージの本」作りに没頭していった。

『奇妙な戦争』と『シナリオ』は結局それぞれ『映画「奇妙な戦争」の予告映画』、『映画「シナリオ」の予告映画』と名付けられ、本篇のない予告篇として構想されていった。一般に用いられる「予告篇(bande annonce)」ではなく、あえて聞き慣れない「予告映画(film annonce)」という造語が使われているのは、本来作品として扱われることのない予告篇に「映画作品(film)」の地位を与えるためだろう。

しかも、予告篇とはいうものの、これは作られるべき映画の設計図のようなものなので、慣習的な呼び方でいうならそのものずばり「シナリオ」にあたる。ゴダールは自身最後の企画を『シナリオ』と名付け、作品以前に属するものを作品化しようとした。とするなら、『映画「シナリオ」の予告映画』は要するに「シナリオのシナリオ」であり、作品以前のもののさらに以前に属する状態まで作品化することを目論んだものだが、ゴダールはもっと先を求めた。その「シナリオのシナリオ」をどう撮るべきかを指示したビデオ——公開にあたって『映画「シナリオ」の予告映画の説明』(邦題「シナリオ:予告篇の構想」)と題された——は文字通りの言い方をするなら「シナリオのシナリオのシナリオ」とでも呼ぶべきもので、本来なら作品以前の以前の以前の状態にあって、ほとんど何もかたちになっていないようなものこそを作品化してみせたことになる。

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

『奇妙な戦争』と『シナリオ』はともに作者の死後に公開されたが、いずれもすべて生前に指示されたとおりだという。おそらくゴダールはどう上映するかまでは指示していなかったのではないかと思う。だから、残された人たちは上映形態について考えなければならなかった。両作ともに20分程度の短篇なのだからなおさらである。

『奇妙な戦争』は公開に合わせて『決して存在することのない映画「奇妙な戦争」の予告映画』(邦題「ジャン=リュック・ゴダール/遺言 奇妙な戦争」)と名付けられ、単独で劇場公開された。20分の短篇が一作のみで興業されるなど前代未聞である。

私は2024年2月、シネスイッチ銀座に公開初日に見に行き、不思議な現象に立ち会うことになった。上映が終わり、スクリーンが真っ黒になっても、照明がつくことも扉が開けられることもなく、客席を立つ者は一人もいなかった。私はすでに一度スクリーナーを見ていたので映画が終わったことを知っていたが、もう終わっていることに誰も気付いていなかった。しばらくは席に身をうずめていたが、私はやがてたまらずに立ち上がり上映ホールを出ると、劇場スタッフに「もう終わってますよ」と伝えた。扉が開き、ロビーの光が場内に差し込むと、観客たちは狐につままれたような顔で席をあとにしていた。

あまりに短すぎて、映画が終わっても気付かれない。映画が続いているものと思い、何も映っていない黒画面をなにやらありがたいものでも眺めるように延々と見続けていた観客のことを私はどこかでばかにしていた。しかし、本当に愚かなのはむしろ自分の方だった。この点に思い至るまでずいぶん時間がかかってしまったが、『決して存在することのない映画「奇妙な戦争」の予告映画』はエンドクレジットを付すかわりに黒画面を置くことで、初めて見る観客が映画が終わったことに気付かないようにあえてしていたのだ。なぜそのような選択をしたのかは火を見るより明らかだった。あのとき、無音の黒画面を見ていた観客たちはこれからなんらかの映像と音声がやって来ることを待っていた。そのようにして作り出された期待の中に「決して存在することのない映画」が不在のかたちで存在させられていたのだった。

『シナリオ』も同じく20分程度の短篇となったが、もちろん二度同じ手は使えない。それに作品の性質も異なる。今回は『シナリオ』に続けて『映画「シナリオ」の予告映画の説明』を併映することにした。その狙いは何か。

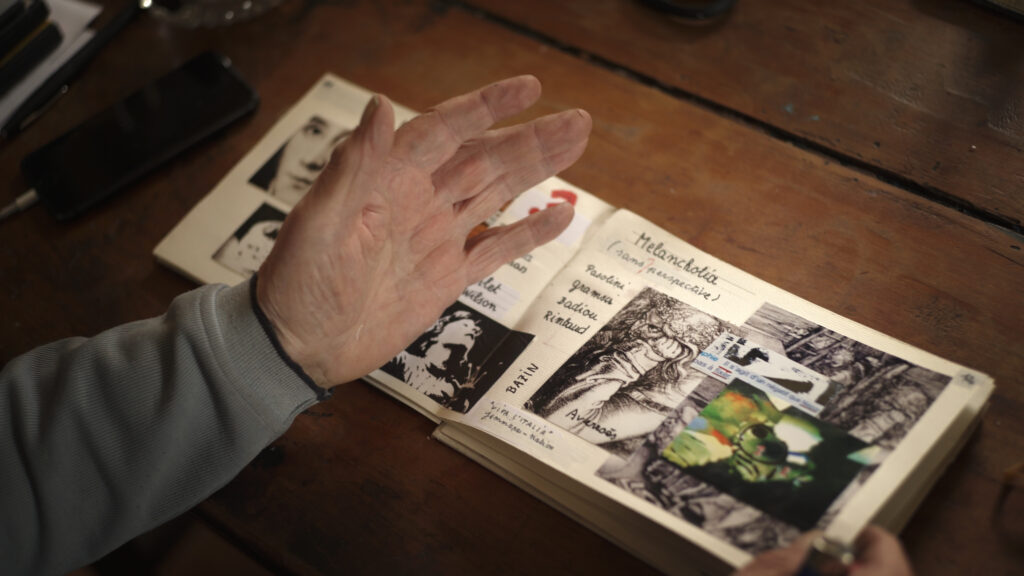

ゴダールは『奇妙な戦争』の時と同じく『映画「シナリオ」の予告映画(第一の撮影)』と表紙に書かれたノートを丹念に準備し、そのページを順に撮影して映画にすることを構想していた。ところが、最後にすべてを取りやめてしまうのである。二本を続けて上映することで何を示したいのかといえば、遺作『シナリオ』がそれまで準備してきたものとは異なるというその一点だろう。つまり、白紙撤回の身振りを見せること。『映画「シナリオ」の予告映画の説明』は「素描の力学」(ニコル・ブルネーズ)に貫かれた『アマチュアのルポルタージュ(展覧会のマケット)』(2006)のいわばリメイクなのである。

2006年、ゴダールは数年前からポンピドゥー・センターとともに展覧会《コラージュ・ド・フランス》を準備し、ついは会場全体のミニチュア模型を作るところまで進んできた。ゴダールとミエヴィルはその模型(マケット)を示しながら、展覧会のコンセプトにはじまり、会場の設計や展示品の指示といった細かなことまで説明するビデオを撮影した。二人はそのビデオカセットに『アマチュアのルポルタージュ(展覧会のマケット)』と記し、ポンピドゥー・センターのスタッフに送付した。そして、その指示に従って、展覧会の開催に向けた最終段階に入ろうというとき、ゴダールはすべてを投げ出してしまう。タイトルは《ユートピアへの旅 JLG、1946–2006 失われた定理を求めて》と変更され、会場には《コラージュ・ド・フランス》のミニチュア模型があたかも残骸のように散乱させられていたという(私がフランスに留学したのは2007年9月。2006年5月から8月に開催されたこの展覧会には間に合わず、実際に目にしたわけではない)。

なぜゴダールは直前になってこの企画から関心を失ったのか。その理由を問うなど野暮の極みだろう。ミニチュアの模型ができあがり、それをビデオで記録した時点でそれは完成してしまったからだ。作品を未完の状態で、潜在的なかたちで完成させることができたからだ。もうこれ以上やることはないのである。

『シナリオ』という企画で起きたのもまさに同じことだ。2021年10月21日、ゴダールは『映画「シナリオ」の予告映画(第一の撮影)』の構成を説明し、いかに撮影し、いかに作品として仕上げるかをスタッフに事細かに指示した。その記録がある。だから、もう作る必要がなくなったのだ。そもそもこれは「シナリオ」(作品に先立つもの)を作品化する試みであり、それを「シナリオのシナリオ」というかたちで映画化しようとしたものだった。その「シナリオのシナリオ」のシナリオにあたるものを撮ってしまったのだから、作品の狙いはより純粋なかたちで実現されたことになる。

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

それまで準備していた企画を放棄し、死を決意して作られたのが最終的に『シナリオ』と呼ばれている作品である。二部からなり、「シナリオ」が二度繰り返されるので、フランス語の原題では「Scénarios」と複数形で記されている。

はたしてこの最後の映画がどんなものかというと、もう冒頭からして何の捻りもない「そのまま」なのである。

タイトルに続いて示されるのは、自作『右側に気をつけろ』(1987)から抜かれたスチル写真。そこにペイントが施されている。列車の中で一人の男の手が手錠につながれていて、その手をもう一人の男の手が握るという場面だが、このくだりには『右側に気をつけろ』の序盤で引用されていたマルローの言葉が反響していた。マルローが『人間の条件』のある場面を書いたときを回想するくだりである。列車の暗闇に投げ込まれ、これからおぞましい死を迎える恐怖に脅える男たち。そのときある男が隣の男の手をそっと握り、自分のためにとっておいた青酸カリを手渡す。マルローはこの身振りを「もっとも感動的な友愛の瞬間」と形容していた。自殺幇助で亡くなることを希望したゴダールがこの冒頭に何を込めたか。それは説明するまでもないわけである。

また、『シナリオ』ではこの『右側に気をつけろ』の映像に合わせてA・E・ヴァン・ヴォークトの掌篇「防衛」(短篇集『終点:大宇宙!』所収)の一節が——『言葉の力』(1988)の自己引用というかたちで——読まれている。あたかもこの死へのプログラムがはるか太古から設定されていたもので、一度作動してしまえば止めることはできないのだと示唆されているかのように。

第一部「DNA」で長く引用されるのは、『新ドイツ零年』(1991)。ロシアの水兵が別れを告げるシーンである。なお、彼が暗誦するのはプーシキンの詩(「とおいふるさとの岸を求めて」)で、その仏訳にはマリーナ・ツヴェターエワによるものが使われている。プーシキンの詩は先に旅立ってしまった恋人のことを思って詠まれたものだが、それがここでは別れの挨拶として反転したかたちで用いられている。

第一部で別れの挨拶を告げたあと、ゴダールは第二部「MRI」であたかも死を前にした自分の脳裏に去来したイメージの数々を提示しているかのようだ。『はなればなれに』(1964)のラストが第一部の『新ドイツ零年』に対応するような具合で引用されるが、そこでは銃弾に倒れるクロード・ブラッスールが死の間際に想起したイメージのことがゴダール自身によるオフのナレーションで語られている。

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

ロッセリーニの『戦火のかなた』(1946)と『無防備都市』(1945)。ウェルズの『上海から来た女』(1947)。ホークスの『コンドル』(1939)。自身による『軽蔑』(1963)や『ウイークエンド』(1967)。第二部で引用されるのは、いずれも死を直接的に表す場面ばかりである。ゴダールは死を前にして死のことを思った。なるほど、ありそうなことだ。だが、ここで扱われているのは抽象的な「死」なるものの観念ではない。

「アルチュールが死ぬ前に最後に思ったのは、オディールの顔だった」。『はなればなれに』のナレーションは、ゴダールの母親の名前がオディールだったことを知れば、また別の響きをもって聞こえてくるだろう。1954年、彼女は40代の若さで交通事故で亡くなっている。『はなればなれに』の末尾に呼応して『軽蔑』と『ウイークエンド』の交通事故の場面が引かれるのは偶然ではない。

『右側に気をつけろ』に続いて映される抽象画。これはゴダール本人が高校生の頃に描いた妹ヴェロニクの肖像画である。同時期に同じ趣向で描かれ、より具象的に顔を表現したものがあり、こちらは母親の肖像画である。『シナリオ』の準備ノートの段階では、いずれかの絵が「ベレニス」に捧げられたページに貼ってあり、等価に扱われていたことが推察される。

ラシーヌの『ベレニス』はゴダールが以前からよく好んで言及してきた戯曲だが、彼はティチュスに別れを告げられたベレニスの台詞の一節——「一か月後、一年後に、私たちはどんなに苦しむことになるでしょう。こんなに多くの海が私をあなたから切り離してしまうなんて(Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?)」——を引き、この中の「海(mers)」という単語にことさら関心を示している。ある段階のノートでは、「海(mers)」の一語が修正液で消され、その上に「苦い(amer)」と手書きで記されている。また別の段階では、その「苦い(amer)」がさらに修正液で消され、その上に「海(Mers)」と大文字で書き戻されている。『映画「シナリオ」の予告映画の説明』で見せられる最終版では「海(Mers)」と修正されたものが使われ、次の見開きでは左ページにベレニス役に起用を考えるアッサ・トラオレの写真があり、右ページに『イメージの本』で使われた海の写真があって、その間に手書きで「……多くの苦いが私を切り離し……(…que tant d’amer me sépare…)」と書き込まれている。「海(mer)」の箇所をたびたび書き直し、言葉とイメージの意味の揺らぎに戯れるゴダールがここで巧妙に避けているのは、同音異義語の「母(mère)」の一語であるにちがいない。

ゴダールは『シナリオ』の「序曲」をメルロ゠ポンティの『眼と精神』の引用で締めくくるつもりだった。「見えるもの」には「見えないものの裏張り」があること、そしてその「見えないものの裏張り」は「ある種の不在」として提示されると示唆するためである。最終的に遺作としてまとめられた『シナリオ』には、何が「ある種の不在」として提示されているのか。ここで見せられているものに何か「見えないものの裏張り」はあるだろうか。いくつかあるとは思うが、その一つが何かはもはやいうまでもないだろう。それは「母」の形象であり、またそれを通して垣間見られる作者の「伝記」にほかならない。

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

『シナリオ』の末尾を飾るのは、死の前日に撮られたというゴダール本人の姿。シャツのボタンを留めずに裸身をさらし、ベッドのふちに腰掛けた老人は荘子の一節を何度も間違えながら読み、書き写していく。ようやっと読み終えると、彼はカメラ目線でかすかに微笑みを浮かべながら「OK」と口にする。

どういうことだろう? 正直、私はこのひと言に呆気にとられ、これをどう受けとめればよいのかわからなかった。ところが、その後に『愛の世紀』(2001)を見直す機会があって、心底驚いたのだった。「OK」という言葉の由来が語られていたからだ。

「OK」というのは南北戦争のときに使われた表現で、当時は「zero killed」の略語として用いられていたという。殺された人は一人もいない。死者ゼロ人。それがもともとの意味である。明日医師の助けを借りて死ぬことを思いながら、彼はこの言葉を発し、それを最後の記録として残したのだった。

『シナリオ』Scénarios

2024 年|フランス/日本|18分|カラー|フランス語

監督・脚本・編集:ジャン゠リュック・ゴダール

撮影:ファブリス・アラーニョ

製作主任:ジャン゠ポール・バタジア

製作助手:オーレリアン・プティ、リゾン・ドゥート

『シナリオ:予告篇の構想』Exposé du film annonce du film “Scénario”

2024 年|フランス/日本|36分|カラー|フランス語

監督・脚本・編集:ジャン゠リュック・ゴダール

共同執筆:ジャン゠ポール・バタジア、ファブリス・アラーニョ

助言:ニコル・ブルネーズ

撮影:ファブリス・アラーニョ

製作主任:ジャン゠ポール・バタジア

製作助手:オーレリアン・プティ、リゾン・ドゥート

製作:Écran noir productions、Arte France、ねこじゃらし/Roadstead

配給:ねこじゃらし

公式サイト:https://roadstead.io/scenarios

公式X:https://x.com/jlg_scenarios/

© Écran noir productions – Arte France – Nekojarashi/Roadstead

全国順次公開中

バナーイラスト:大本有希子