映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回の映画時評(毎月初頭に更新)。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。

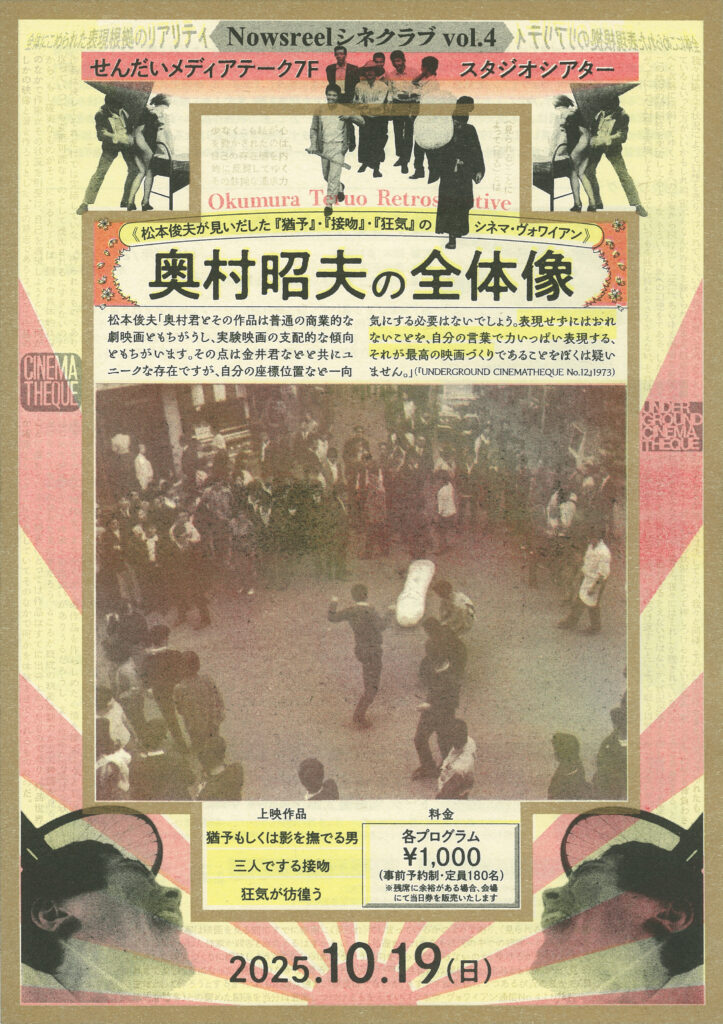

今回はせんだいメディアテークにて行われた「Nowsreelシネクラブ Vol. 4《奥村昭夫の全体像》」について。『ジャン゠リュック・ゴダール 全評論・全発言』など、映画、とりわけゴダールにまつわる膨大な書籍群の翻訳で知られる奥村昭夫氏。氏が若き日に手がけた3本の映画作品は、氏のその後の仕事をどのように準備するものだったのでしょうか。

先日、せんだいメディアテークで奥村昭夫の映画作品を集めた上映会が開かれた。『猶予もしくは影を撫でる男』(16ミリ、27分、1967年)、『三人でする接吻』(16ミリ、40分、1968年)、『狂気が彷徨う』(35ミリ、74分、1970年)の計3本である。この3作が揃って上映されるのは、2001年に開催された特集上映《アンダーグラウンド・アーカイブス 1958–1976》以来、実に24年ぶりのことだという。私は恥ずかしながらいずれも未見だったが、奥村が訳した『作家主義』の新装改訂版を監修した縁で声をかけられ、上映後に主催の沖田航平さんと対話する機会をもった。

奥村昭夫は翻訳に専心する前、どのような映画を撮っていたのか。なぜ3作を残すのみで、その後に映画制作を諦めたのか。いざ作品に接してみると、彼がゴダールの翻訳者——奥村昭夫のことはただの翻訳家ではなく、あくまで「ゴダールの翻訳者」と呼んだほうがいいだろう——になったことの必然がくっきりと浮かび上がってくるようだった。あの旺盛にして特異な翻訳の仕事は、あくまで創作の延長上にあった。

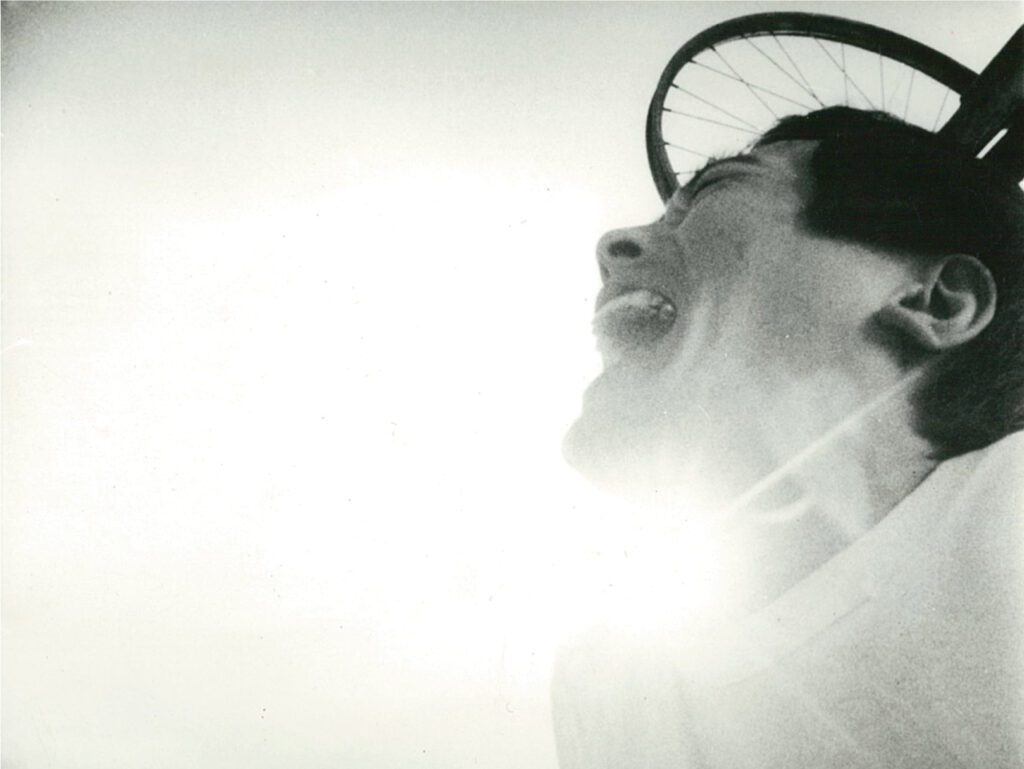

『猶予もしくは影を撫でる男』

彼が映画制作に早々に見切りを付けた理由は、第一作『猶予もしくは影を撫でる男』を見てすぐに合点がいった。松本俊夫に高く評価され、第一回草月実験映画祭で最優秀賞を受賞した作品だが、表現者としての結論に早くも一作目で達してしまったからである。サルトル『アルトナの幽閉者』の上演に挫折した経験を踏まえ、ベケット『クラップの最後のテープ』に着想を得て作られた映画。演劇を実践するなかで陥った袋小路にイメージの自由な連鎖でもって答えた映画。冒頭、5年前に吹き込まれたとされる主人公の声がテープレコーダーから聞こえてくる——「語るべきことは何もない。ほとんど何も」。

奥村は物語が消尽した地平に立ち、その以後を生きる男の姿を示した。そして、彼は第一作で到達した「語るべきことは何もない」という認識へと至ったプロセスを辿り直すように、二作目、三作目を作っていくことになる。牢獄のような閉じられた空間で孤独に自らの5年前の独白を聞くしかない男(『猶予もしくは影を撫でる男』)。この人物は、第二作『三人でする接吻』で語られているようなかつては劇団に所属しながらそれを辞めた男なのかもしれず、スパイ疑惑で集団が解体されていくさまを描く第三作『狂気が彷徨う』はさらにその前日譚のように見えるわけである。奥村は表現が枯渇したその先へと進むのではなく、むしろその源泉へと遡っていく。「映画を作ることによって、その根拠をもつくってゆく」と、彼はいう(『シネマ・ヴォワイアン通信』3号、1968年)。映画の、表現の、創作の根拠。作品はいつ、どこで、いかにして生まれるのか。その源流を見定めること。

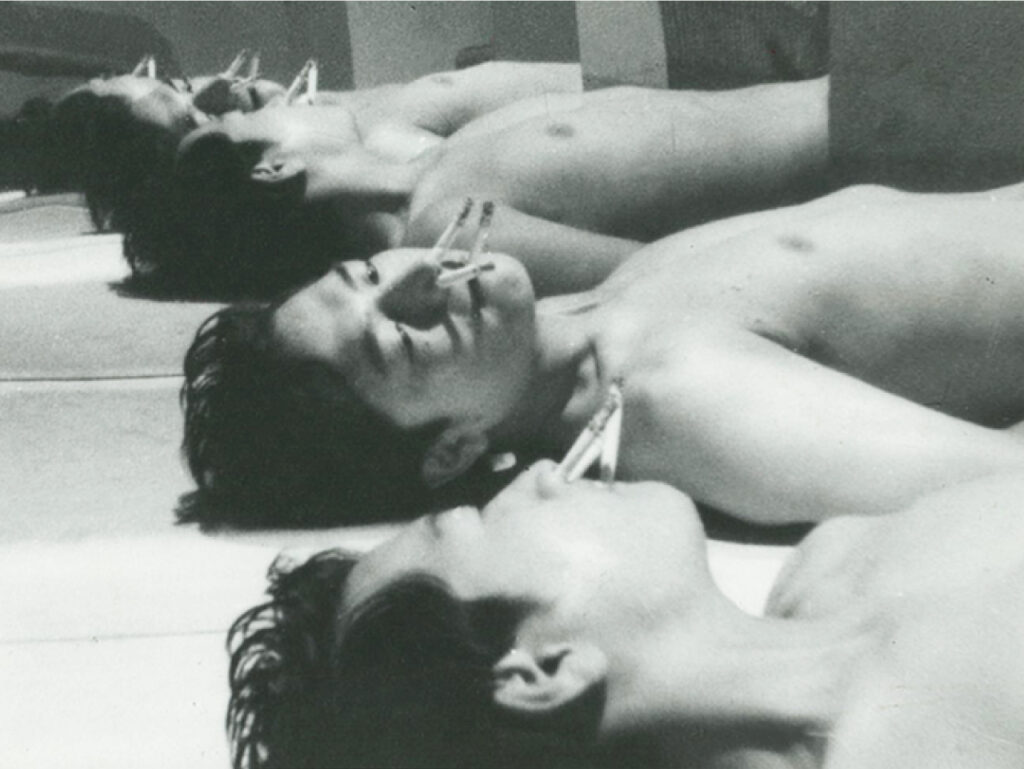

『三人でする接吻』

1976年8月、『狂気が彷徨う』から6年が経ち、奥村は初の訳書を三一書房から刊行する。ミシェル・ヴィアネイの『気狂いゴダール——ルポルタージュ:現場のゴダール』(原書は1967年刊)である。この本は『男性・女性』(1966)の撮影現場に取材し、ゴダールの仕事ぶりを間近で見ることができた著者による、フィクション仕立てのルポルタージュ——例えばここではゴダールはジャン゠リュックではなく、エドモンと呼ばれたりする——であり、奥村の関心がどこにあったかは想像にかたくない。「訳者は六七年に本書を手にして以来、自分の映画づくりのひとつの指標として繰り返し読んできた」と、彼自身が「あとがき」で告白するとおりである。『中国女』(1967)を範にして政治化した若者集団を描き、「都市のスカートをめくれば、そのセックスが見える」——『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1966)の脚本にエピグラフとして掲げられた一節——を踏まえたくだりを冒頭に据えた『狂気が彷徨う』を経て、彼は自分が映画を始めた原点に立ち返り、ゴダールがどのように映画を撮っているのかをつぶさに研究したかったのである。

1976年12月に刊行された『日本映画監督全集』(キネマ旬報増刊12・24号)の奥村昭夫の項目には「現在、四作目の長篇を準備中」とある。彼は『気狂いゴダール』が刊行された時点でまだ映画を断念してはいなかったということだ。ただ、結局この四本目は撮られることなくおわり、それにとってかわるように次の訳書『ゴダールの全体像』がふたたび三一書房から1979年に刊行される。奥村は「あとがき」で1976年11月に翻訳を始め、1年半ほど時間をかけたと記している。日本語版のオリジナル編集で、上下二段組みで550ページを超える大著なのだから、驚くべきスピードである。ゴダール自身によるシナリオやエッセイやインタヴューのほか、ゴダールについての証言や評論やルポルタージュがあり、そこに詳細なフィルモグラフィと書誌が付されていて、この本を編むために費やされた熱量にまずは圧倒される。ゴダールの活動とそれを支える彼の思考そのものに迫るには、自分にできるかぎりの文献調査をするしかない。なかにはすでにジャン・コレ『ゴダール』(竹内健訳、三一書房、1969年)や『ゴダール全集』全四巻(蓮實重彦・柴田駿監訳、竹内書店、1970–71年)と重複する文章もあるが、彼にはあくまで自分で訳し直す作業が必要だった。

『ゴダールの全体像』を完成させた奥村は、おそらく映画制作にかわる自分の仕事を見つけたのではないか。私はそう思う。

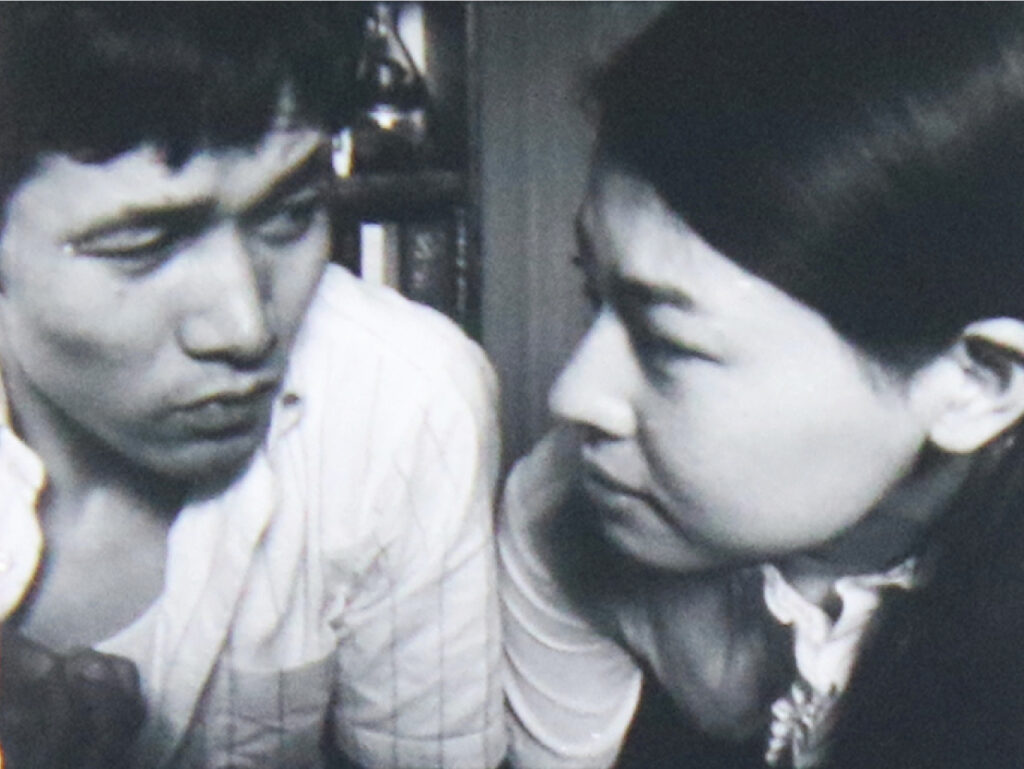

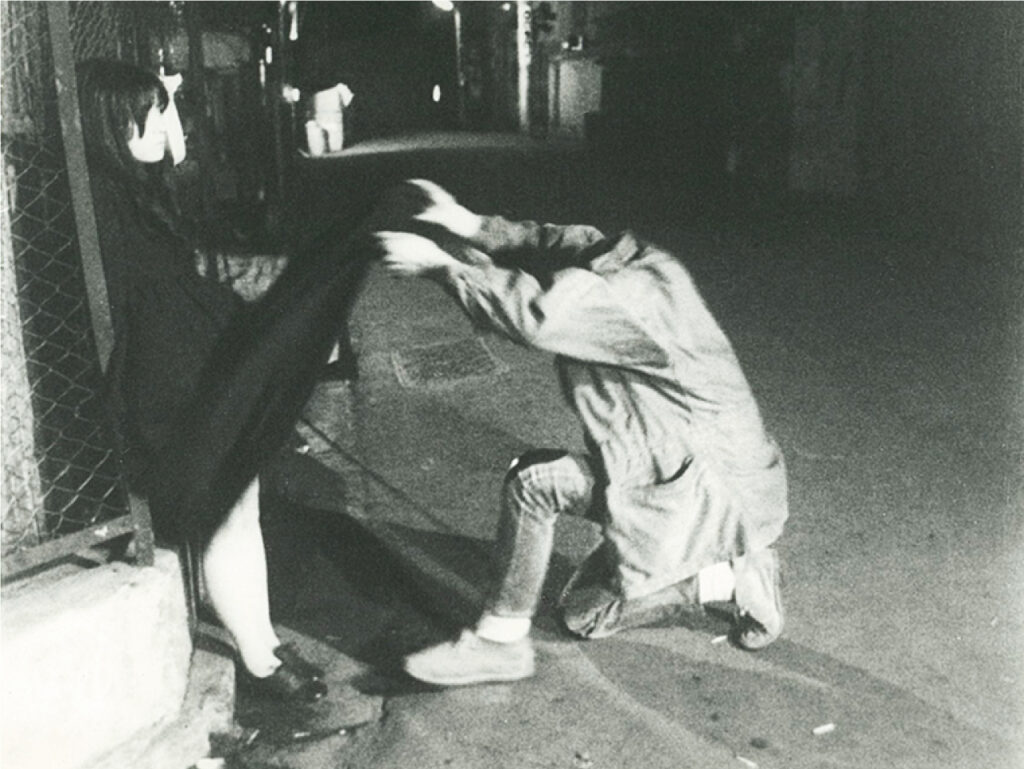

『狂気が彷徨う』

奥村昭夫が翻訳に軸足を移したのは、映画作りにある種の限界を感じたからでもあるだろう。1983年、法政大学の映画上映団体シアター・ゼロが『中国女』、『狂気が彷徨う』、『しがらみ学園』(1980)の三本立てを組み、その後に奥村昭夫と黒沢清の対談を企画している。奥村はこのときすでに映画作家であるより翻訳家として活動していた。その発言は彼が自らの限界にきわめて自覚的だったことを明かすものである——「ぼくはどちらかというと、言葉というか頭で考えてしまう方で、それに対して黒沢さんは、具体的に見るところから入っているんじゃないか、そしてそこがゴダールと結びつくところなんじゃないかと思います」(『GS・たのしい知識』2 1/2号、1985年)。

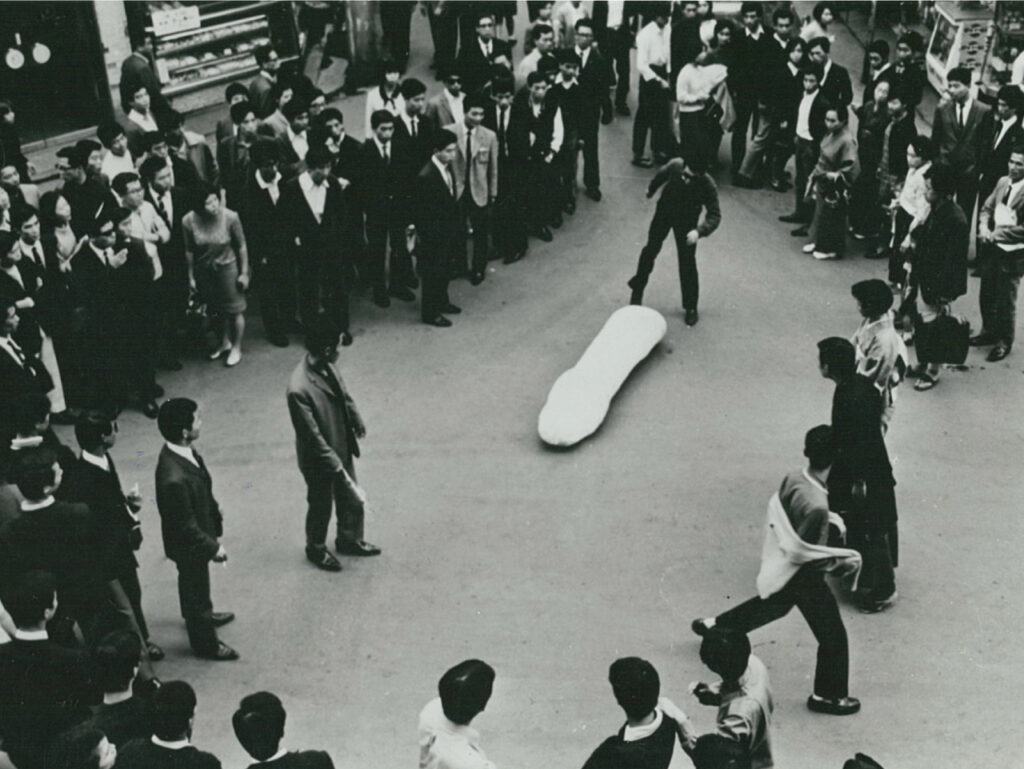

ゴダールが(そして黒沢が)イメージによって考える一方、奥村はどうしても言語によって考えるという習性から逃れられない。おそらくそれは『猶予もしくは影を撫でる男』を撮ったときから——つまり、大きな男根の張子を担いで路上を練り歩いて通行人を挑発するというハプニングを考え、いわゆる男根ロゴス中心主義への攻撃を茶番劇として演じようとしたときから——、漠然と念頭にあった問題意識にはちがいない。だが、映画作家を諦め翻訳家へと転身した者にとって、言語を破壊することはもう問題にならない。そうではなく、言語による思考をあたうかぎり徹底させること。言語によってイメージの思考に迫るという負け戦に打って出ること。奥村は膨大な量に及ぶ『ゴダール全評論・全発言』の翻訳を進めながら(それは三巻合わせて2500ページを超えることになる)、決意を確固たるものとしていったはずだ。ひらがなの多用が粘り強さを強調するかのような文体と過剰なまでに増殖していく訳註の記述には、そのような決意が反映している。

奥村昭夫による翻訳『ゴダール全評論・全発言』の第一巻と第二巻が筑摩書房から刊行されたのは1998年のことである。その原書が出版されたのは1985年。すぐに手に取り翻訳を始めたものの、訳し終えるまでに13年もの歳月がかかってしまったという。それは真意を掴むために、引用や目配せがあるたびにその出典を探して確認する作業を徹底した結果だと訳者はあとがきで釈明している。

続篇である『ゴダール全評論・全発言』第三巻が刊行されたのは2004年だった(原書は1998年刊)。前作同様、出典をしらみつぶしに調べ上げ、わからない箇所があっても粘り強く咀嚼した結果の末に成し遂げられた、驚嘆すべき仕事である。しかし、訳者自身はそのような自らの努力はある意味ではゴダール本人の思考の様態を裏切っていること、ことによると読者にとっても不親切なものかもしれないことを無視できないでいる。

(……)出典さがしにともなって、注の欄のスペースの多くを埋めてしまい、読者の目をわずらわすことになった。出典なり関連する事柄なりがみつかり、そのくだりがより理解できるようになると、そのうれしさと欲張り根性とのために、「それをすると机上の知識になってしまう」というゴダールの(……)忠告が煙たく思えてきたり、さらには、オリヴェイラが(……)言う「あふれんばかりの素晴らしい記号たちがひたっている、説明をほどこそうとはしない光」を陰らせてしまうことに頓着しなくなったりするからなのだが、どうか、このことを念頭に置かれ、そうした注は、一瞥して興味をひかれるものだけを読むように、また(ゴダールは引用や言及に際してたびたび出典の文脈をずらしており、したがって場合によっては、先に進む前にいったんゴダールの文脈にもどる必要のある)ちょっとした脱線として読むようにされたい。

(「訳者あとがき」『ゴダール全評論・全発言Ⅲ 1984–1998』)

言葉を費やせば費やすほど、核心から遠ざかってしまうかもしれない。でも、自分には言葉を尽くすしか方法はない。ならば、その矛盾を引き受けたうえで、行けるところまで行くまでだ。

奥村昭夫は2011年に逝去し、翌2012年、彼の最後の仕事として、アラン・ベルガラ『六〇年代ゴダール 神話と現場』(筑摩書房)が刊行された。スタッフやキャストの証言、脚本草稿、製作に関する資料類などを念入りに調べ、『勝手にしやがれ』(1960)から『ウイークエンド』(1967)にいたる15本の長篇の創造のプロセスの渦中に入り込んだ労作である。奥村は学生時代に『気狂いゴダール』を手にしたとき以上の喜びを得ただろう。ベルガラの仕事によって、ゴダールがどのようにして映画を作っていったかが1作ごとにわかるようになったのだから。奥村は晩年にいたり、ふたたび原点回帰を果たしたのだった。

付記

『シネマ・ヴォワイヤン通信』他、数多くの貴重な資料を共有してくださったNowsreelのみなさまに記して感謝申し上げます。

Nowsreelシネクラブ vol.4=奥村昭夫の全体像

日時:2025年10月19日(日)

会場:宮城県仙台市青葉区春日町2-1

せんだいメディアテーク 7Fスタジオシアター

X(旧Twiteer):https://x.com/nowsreel

*上映作品

『猶予もしくは影を撫でる男』

1967年|27分|16mm ※英語字幕付き

監督・脚本:奥村昭夫

製作:我部正信

出演:大松誠二、香好子、小林隆子、金原絹代、浜田敬子

地下室をひとり這いずり回る裸の男が、テープに吹き込まれた自らの声に耳を傾けている。「語るべきことは何もない……ほとんど何も」。やがてイメージは部屋を飛び越え、街路をさまよう。ベケットの『クラップの最後のテープ』に影響を受けながら、内省的な思索が鮮やかなイメージへと昇華されている。

『三人でする接吻』

1968年|40分|16mm

監督・脚本:奥村昭夫

製作:我部正信、浅野正俊

出演:谷川俊之、金原絹代、前川信也

屈折した青年とその仲間の劇団員との諍いを描いたこの短篇は、奥村の演劇体験に最も接近した作品かもしれない。作家自身が「想像的に完結した世界から抜け出す」ことが課題と語っている通り、抽象空間でのモノローグを基調としていた前作とは対照的に、日常空間のダイアローグが作品全体を覆っている。

『狂気が彷徨う』

1970年|74分|35mm→16mm

監督:奥村昭夫

脚本:奥村昭夫、浅野正俊

製作:浅野正俊

出演:堀内博、寺田柾、椎谷健治、後京子、中島恵美子、 岩淵達治ほか

大学闘争の高まりに触発された奥村は、それをひとつの群像劇として結晶化させた。この唯一の長編では、五人の男女からなる左翼グループの分解の過程が──のちに作家が語るところによれば、『中国女』をかなり意識しながら──描き出されている。高木元輝と豊住芳三郎のフリージャズにも注目。

バナーイラスト:大本有希子