『君の名は。』『この世界の片隅に』『聲の形』、そして『夜明け告げるルーのうた』。2016年から2017年の日本の長編アニメを、世界のアニメーションの文脈から読み解くことで、現代アニメーションの見方をアップデートした新しいアニメーション入門書、土居伸彰著『21世紀のアニメーションがわかる本』が刊行されました。

また、細馬宏通さんは「声と動作」を手がかりに『この世界の片隅に』を1カット、1コマにいたるまで詳細に「見/観」尽くし、分析するというアプローチで現代アニメーションを論じています。

今現在の日本のアニメーション批評・研究の、もっとも刺激的なお仕事をなさっているお2人のトークイベントがついに実現。かみのたねでは、全3回に分けて、イベントのレポートをお届けいたします。

(この記事は2017年10月20日にブックファースト新宿店にて開催されたイベント内容を再構成したものです)

土居:本日は私の著書『21世紀のアニメーションがわかる本』(フィルムアート社)の刊行記念イベントにお集まりいただきありがとうございます。ゲストに『二つの「この世界の片隅に」―マンガ、アニメーションの声と動作』(青土社)を上梓されたばかりの細馬宏通さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

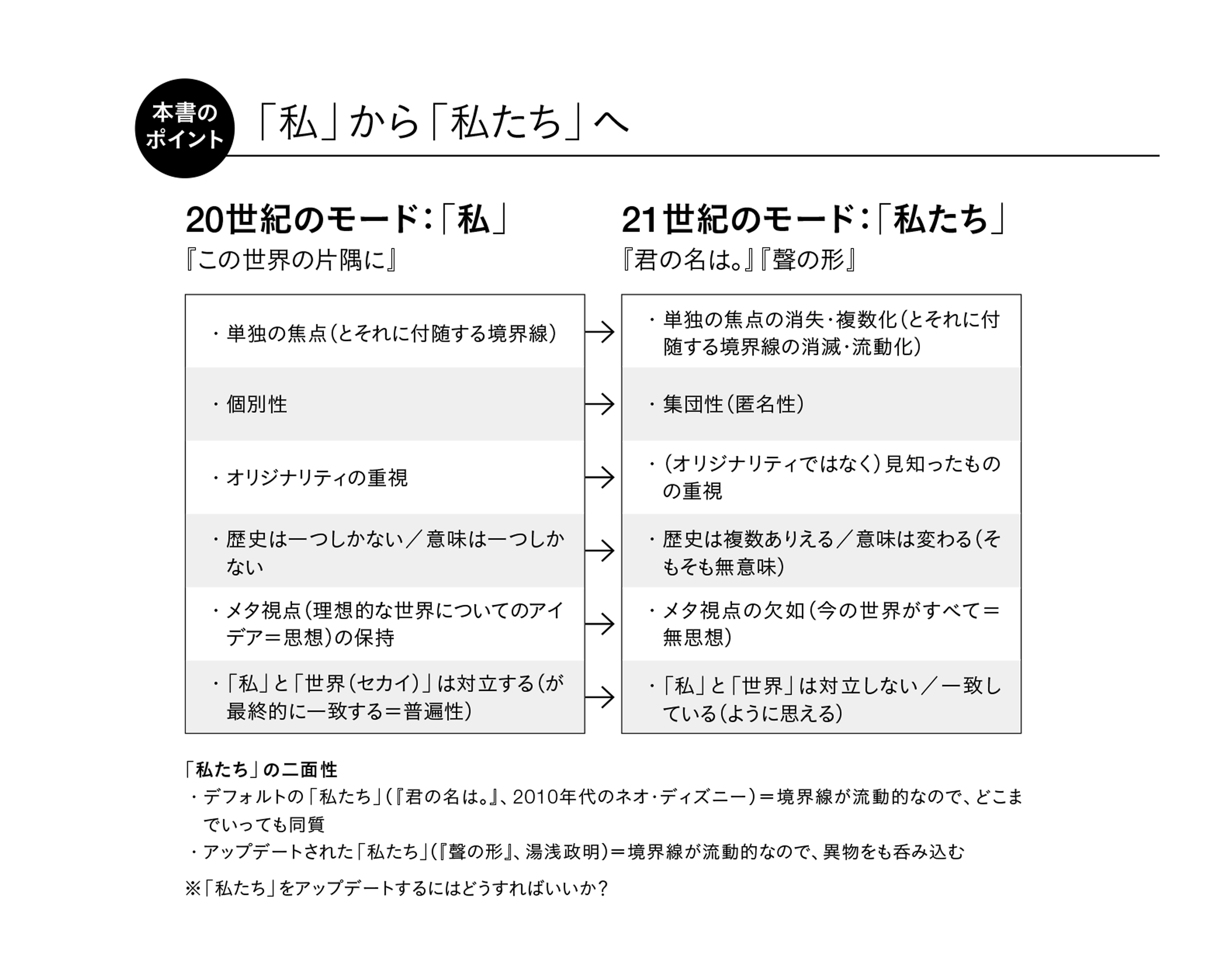

細馬:こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。今回『21世紀のアニメーションがわかる本』を読む前に、土居さんの前のご著書『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』(フィルムアート社)を読ませていただきました。こちらの本はユーリー・ノルシュテインという作家を入り口にして、「個人」というものに活路を見出しているという印象でした。一方で、『21世紀のアニメーションがわかる本』では、一見するとそこをグッと転換して、「私から私たちへ」ということをかなり高らかに宣言している。この辺が今日のキーポイントになると思っています。

『21世紀のアニメーションがわかる本』ではまず最初に、2016年に上映された日本の3つのアニメーションに注目します。具体的には『この世界の片隅に』と『君の名は。』それから『映画 聲の形』(以下『聲の形』)。その上で、『君の名は。』と『聲の形』にはどうも21世紀のモード、すなわち「私たち」というモードがあるんじゃないかという見立てをするんですよね。

そしてこの「私たち」というモードは、土居さんがこれまでたくさん見てきた世界のアニメーションの動向とシンクロしてるんじゃないかと土居さんは見立てている。なのでこの本の中盤からは世界のアニメーションの話に転換していきます。

僕はその土居さんの見立てに対しては、一部賛成で一部異論があるという感じなんですよ。だから今日はその賛成の部分と異論の部分を議論できればなと思っています。

土居:ではどこからお話ししましょうか。『君の名は。』という作品については、僕と細馬さんの意見はそれほど違っていないという印象を受けましたが。

細馬:わりと一致していますね。新海誠さんはすごい快楽主義者だと僕は思っています。僕は、あの映画を彗星のためなら何が起こってもいいっていう映画だと見ました。みんなは入れ替わりの映画だと思っているけど、僕は極論すれば「彗星の映画」だと思っている。この本での土居さんの見解を読むにつけ、そんなに外れていないかなという気がしました。

土居:そうですね。この本は、21世紀のアニメーションの見取り図みたいなものを、僕の持っている知識内で示すという、かなりインフォーマティブな側面を持たせています。でも同時に、現在進行系の思索を行おうとしたものでもある。『この世界の片隅に』『君の名は。』『聲の形』というこの3本については、僕もいまだにどう捉えていいかわかっていない部分がある。なので、ここで細馬さんと意見を戦わせることで、この本のさらにもう一歩先を目指したいなと思っています。

細馬:今日はお互いの本をバージョンアップするくらいの意気込みでいこうということですね。

土居:そうですね。では、『この世界の片隅に』の話からいきましょうか。

『この世界の片隅に』における「私」と「他人」

細馬:土居さんの本では、『この世界の片隅に』はどちらかというと20世紀のモードとして扱われています。まず「私」というものがかっちりある。世界も相当緻密に作りこまれているから、簡単にとっかえのきく「私」じゃないよね、という所から議論をしてるんですね。そこには異論はないんですけど、一方で、『この世界の片隅に』は「私」の映画だっていうのとはちょっと違うような気がしています。かといって私か世界か、という対立を描いているわけでもない。世界というより「他者」なんだろうと思うんですね。もっとはっきり言うと、「他者に読み取られないと私は存在できない」というお話だと僕は思っています。それが新海誠さんと全然違うところです。

土居:そうですね。

細馬:『この世界の片隅に』について、よくこれは「すずさんの映画だ」って言い方がされますよね。僕はそれは間違いじゃないと思うけど、重要なのは、彼女じゃない誰かのいろんな記憶を宿していくこと、もう自分が意識できないくらいの所で、誰かの記憶というものを自分の表情や言葉につい出しちゃってることだと思うんです。そういう、誰かを宿す自分が今いるんだなっていう認識がまず大事だと思うんですよね。

で問題は、いくら他者の記憶を宿したって、誰かが読み取ってくれなければそれは何もならないし、宿してるかどうかもわからないということです。

この点は『二つの「この世界の片隅に」』にははっきり書かなかったんだけど、人はただ誰かの記憶を宿すだけでは足りなくて、それを読み取ってくれる他者がいないとダメなんじゃないかと思いました。すずの場合はその読み取る他者として周作という人を選んだ。宿らせる人としては水原を選んだけど。そういう他者の在り方というものを描いている映画だと思ったんですね。「私」っていうのはすごく強いみたいだけど、他者によって成立しているという意味では、ものすごく世界に依存している。あえて世界に依存させる論理を作った漫画だったし、アニメーションだったと僕は思っています。

僕は、簡単に「私がいる」「世界がいる」というのとは違うロジックでこの作品を解釈しているので、その意味では土居さんの図式にパッと乗り切れないところがあるんです。その辺はどうお考えですか。

土居:細馬さんにもご説明いただいたように、僕の本では20世紀のアニメーションには「私vs世界」という図式があるんだという話と、一方で、21世紀にはそういったモードがちょっと変わりつつあって、「私」という固有の個が消えていって、もっとふんわりとファジーで、匿名的で取り替え可能な「私たち」というものが作品の中心に現れるようになっているっていうような話をしています。

「私」から「私たち」へというモードに変わって来ているということです。

今のお話で質問に答えるとすると、「私vs世界」という20世紀の図式は、言い換えると境界線があるかどうか、という話なのかなと僕は理解をしているんですね。そういう意味で言うと、細馬さんのさきほどのご意見とはそこまでズレていないかなという気がしています。まずすずさんがいて、それとは別の人、つまり水原さんがいたり周作さんがいたりということ自体が、僕としては20世紀のモードの延長線だなって思いました。

「自分自身のエコー」と「個人的なハーモニー」

土居:一方で『君の名は。』については、そもそもそういうのはないよなと考えています。細馬さんもさきほど彗星の物語だとおっしゃいましたが、僕自身の見方もやはりそれに近い。超越的な視点が入り、その超越的な世界に溶け込むようなかたちでそれぞれの人物がいる。それぞれが他人同士でバラバラというよりは、世界との一致を見せているな、ということをすごく強く感じた部分がありました。瀧(たき)と三葉(みつは)という登場人物がいたとしても、基本的にはその二人は同じものであって、それはお互いに他者として応答しあうというよりは、ただ単に自分自身を反復的に繰り返すためだけの存在であり、壁打ち相手のようなものではないかと思うんです。だから『君の名は。』は、ものすごく孤独な作品だなと思ったんですよね。永遠に自分自身のエコーを自分自身に弾き返しているかのような感じがして。完全に一致するということを強調するために分裂があるというようなところがある。『君の名は。』における2つの声って、1つであることを強調するための2つ、とりあえずでこしらえられた分裂のように思えてくる。

一方で、『この世界の片隅に』は、他者を探るためのエコーのような感じがある。全く違う存在同士なのだけれども同じ境遇をふと共有したりだとか、時代を越えたところで他人が自分のうちにふと蘇るだとか、そういうようなかたちでつながりあう。ただ、そのつながりは、必ずしも起こるとは限らない。それはたぶん細馬さんがおっしゃる「すずを読み取る他人がいないとダメ」「世界に依存している」ということ通じるのではないかと思います。そもそもそういう考え方自体が、「私たち」の時代には消えていっているのではないか、というのが本書の主旨のひとつです。さらに言うと、20世紀のモード=他者がいるモード、21世紀のモード=他者がいないモードというふうに言いかえるとするならば、『この世界の片隅に』は、21世紀の他者がいないモードの到来をものすごく意識したうえで、ある種のアティテュードようなものとして、「私と他者は存在するのだ」ということを強く主張するような作品に思えたんですよね。

『個人的なハーモニー』という本では、アニメーションというのは作家の個人的なものが宿りがちであって、やっぱり誰かに読まれることを待っているという結論に最終的にたどり着くんですよね。なので細馬さんの『この世界の片隅に』論と、そこら辺はかなり通じる所があると思っています。

ただ、『個人的なハーモニー』という本は、「個人的なもの」という考え方自体が消滅の危機に瀕しているからこそ書けた本なのかなと。要するに、特殊な世界観を持った個人作家がいて、それがアニメーションを通じて浮上してくる、という事態そのものが消えていく時代だからこそ、書けた本だろうと思っている。『この世界の片隅に』は、そういう意味で、『個人的なハーモニー』という本の実践編のように思えてしまった部分もある。

細馬:『君の名は。』はそうなんだよね。他人と違和感がありつつも最終的に合一する快楽っていうのを志向している。それを象徴しているのが音楽の扱いです。新海さんは音楽をしばしば映画の中でプロモーションビデオのように使ってきた。『秒速5センチメートル』の “One more time, One more chance”とか完全にそうだし、『言の葉の庭』の“Rain”もそう。

で、『君の名は。』では結構な量のRADWIMPSの曲が流れる。まずイントロ終わってすぐに流れて、真ん中あたりでまたかかって、最後にもまたかかるよね。最初に見たとき、え、一曲じゃないんだって驚いた。あれほど音楽の力であの物語をグイグイ引っ張るというのは、単なる効果というより作家の態度の表れですね。こういう映画を見せたいんだという態度だと、僕は受け取りました。言い換えると、本来時間のロジックとか空間のロジックでは決して交わり合うことのない2人をどういう力で合流させたらいいでしょう、という問いに対する態度として僕は受け取りしました。

一方、『この世界の片隅に』とか『聲の形』には、そういう態度は感じられない。この2つの作品で、ああいうPVめいたものをあちこちに入れると、たぶん物語が壊れると思うんですよね。音楽っていうのは時間芸術だと思うんですけど、時間の力でどうにか2人を一緒にしようという手法は『この世界の片隅に』とか『聲の形』にはたぶん使えない。この点では、『君の名は。』に対する僕と土居さんはそんなにはずれてないような気がする。『聲の形』はどうですか? 結構難物だと僕は思ってるんですけど。

「棒線画」のなかにある多様性を読み取る

土居:『聲の形』は、根本的な部分において「私たち」の時代のネイティブみたいな作品だと思いました。つまり、個がある、他者がいる、ということ自体が、そもそもプリインストールされてない作品に思えたんですよね。僕は本質的には、『聲の形』の登場人物はみな、「棒人間」みたいなものだと考えているんですよ。どれだけ描き込まれていようとも。この意見に関しては、当然、異論も出ると思うんですけど。

細馬:半分くらい分かるんだけど、半分くらい分からない。「棒人間」という時に、土居さんは、ドン・ハーツフェルトの諸作品を引用するわけですよね。ドン・ハーツフェルトの作品のキャラクターは、丸書いてチョンの棒線で描かれている。だから「棒人間」ということばが出てくると思うんだけど、一方で、ドン・ハーツフェルトの作品って、単に私がなくなった世界というよりは、私が剥奪された世界だと僕は思っているんですよ。つまり単純に私がない世界で生きているというよりは、本当だったら私があったらいいのに、ものすごくディストピアな世界に棒人間たちがいて、みんな同じ格好をしててひどい目にあうという。例えば『Billy’s Balloon』という作品を見てみましょうか。

細馬:久しぶりに見るとヒドイね。やっぱりこれはある種のディストピアだと思うんですよね。僕はアウシュビッツとかそういうものも想像したんですけど、この棒人間たちに起こっていることって、個性のない私たちが生きているっていうよりは、むしろ個性を剥奪されてこういう世界になっちゃってるっていう感じがしたんですよ。それは彼の他の作品を見てもそういう感じがする。その感じと『聲の形』のあの感じって、ちょっと僕は簡単には結び付かない。それを結び付けるロジックをもう少し教えて欲しい。

土居:僕にとっては『君の名は。』も棒人間なんですよね。

細馬:ああ、そうなんだ。

土居:僕が言う「棒人間」が何なのかといえば、「取り換えがきく」とか、「キャラクターに個別性がない」ということなんですよ。21世紀のアニメーションのベースには、棒人間性がすごくあるなと思っていて。ハーツフェルトを観たときに僕がすごくショックを受けたのは、棒線画を描くだけで、それがじゅうぶんに人間をまるまる表してしまっているということでした。絵に描かれたもの、というレベルを超えて。

日本と海外でアニメーションに対する見方に関して大きな違いがあるとすれば、日本人は、絵を人間として受け止める回路ができあがっているということなのではと思っています。ハーツフェルト作品に対する反応がとりわけ顕著で。アメリカでは、アニメーションのキャラクターは絵にすぎないという意識が強くあるような気がします。たとえばこの『ビリーの風船』を、日本の大学の講義などで観せると、学生は引くんですよね。「ひどい……」みたいな感じで。でもアメリカで観ると、みんなゲラゲラ笑うんです。ひどいことがあればあるほど、みんなが盛り上がる。絵を絵として受け止めるか、絵だけれども人間として受け止めるか。まあこれは余談なんですが。

ただ、ハーツフェルトがこの後に作った『きっと全て大丈夫』という三部作を観て、アメリカでも棒線画が人間になったんだなと思ったんですよね。この作品にはビルという固有名を持ったキャラクターが登場します。起こっていることは基本的に『ビリーの風船』に近い。単純化すれば、「ビルがひどい目にあう」というだけの話なので。でも、ビルは棒人間ですが、それでも、生命を持ったなにかとしての息遣いは非常に感じられる。ビルの存在が破壊されていくことを通じて、世界を生きることのフレッシュさみたいなものがすごく感じられるようになってくる。心臓がドクドクと息づき、血が通い、脆い肉体をもった、きわめて繊細な存在を、棒線画が感じさせるわけです。

でも、その繊細さは、あくまで肉体的なものにすぎない。その人自身の存在の重みや個別性というものは、軽視されている。肉体を持ってはいるけれども、きわめて匿名的なのですよね。それが、細馬さんの言われる「個性の剥奪」というワードに繋がると思うんですが、『聲の形』や『君の名は。』には、そもそも剥奪されるような個性というものがアサインされてないっていうような気がしたんですよね。僕はハーツフェルトもそっち側なんじゃないかと思っている。個性というものはそもそもない。

細馬:そうなんだね。じゃあそこはちょっと感じ方が違うかもしれないね。ハーツフェルト作品を見ていると、やっぱり剥奪された痛みっていうのを僕は強烈に感じるんですよ。それは例えば、さきほど観た『Billy’s Balloon』でも、棒人間が風船から落とされる時になんとも言えない「グチャ」っていう音がするじゃない。軽いけど、でも一応ものが詰まってる袋っていう、あの音。ただの絵じゃないよね、っていう。そういう小さな重さがあるやつなのに棒人間で書いているっていう所に、ハーツフェルトのちょっとねじれた感じを僕は感じてしまうんですよ。確かにいわゆる日本のアニメ絵と呼ばれるものは、いまやある種の伝統様式を備えていて、アニメっていったらだいたいこういう描き方だろうみたいなものができてて、それが交換可能になってるっていうのは、その通りかもしれない。

ただ、今の議論の文脈で言うと、やっぱりドン・ハーツフェルトって、棒人間を書いていながら一方で、個人として報われたいって感じをすごく出してるんですよね。見終わったあとに、ひどい棒人間見たけど、やっぱり個人大事だよねという気がする。ところが、『君の名は。』は真逆のほうから攻めているような気がするんですよね。入れ替わったらいろいろ大変という大変さを見せつつも、結局入れ替わってもいいじゃんという感じを催させる。だからハーツフェルトと『君の名は。』は全然方向が違うという気がしました。

土居:「棒人間」性についてもう少し文脈を足していくと、『聲の形』が一番ガツンと来たところのひとつは、やっぱり障害の扱い方だったんですよ。『聲の形』という作品は、先天的に聴覚障害がある硝子という主人公がいて、もう一人小学校の時に硝子をいじめていた将也っていうキャラクターがいて、その2人が高校の時にまた出くわして、という話で、そしてさらにその周りを彩る登場人物がいるんですが、その全員のあいだに、ほぼ差がないように感じられた。硝子という存在も、耳が聞こえないから孤独なんじゃなくて、硝子は人間だから孤独なんだと思えてくる。他の人たちも、同じ理由で孤独。聴覚障害というものがワン・オブ・ゼムにされてあまり比重がかかっていないというところが僕には驚きだった。ある種の「公平さ」がある。

Cartoon Brewというアメリカのサイトのために山田尚子監督にインタビューしたときに、直接そのあたりを質問してみたのですが、やはりそういう話をしていた。「みんな障害や虐めばかり注目するけど、本当のテーマは人間がベースとして持っているものなんだ」と。そういうところに、棒人間性を感じるんです。暴力的なまでに、みなを同質の存在という位置に置くというところに。ただ単に「人間」というレベルに抽象化するというか。

ただ僕は、『聲の形』では、棒人間性がすごく良いかたちで出てると思っていて。無用なバイアスを無効化するものとしての棒人間性。公平性を取り持つために個別性を捨てているように感じた。そういう意味では、『君の名は。』は、同じように棒人間的だけれども、それは、現状にスムースに浸透するような、批判性のない棒人間性に思えた。

細馬:そう言われると概ね賛成な気がするんだけど、そうは言っても『聲の形』ってけっこうアクロバティックなことやってるんだよね。硝子という聾の子がいて、将也が彼女に対してけっこうひどいいじめをする。補聴器を取ったり。ある時それがひどいということになって、同級生から総スカンを食らい始めて、今度は将也がいじめの対象になる。将也はそうやっていじめられる側に立って、しばらく小学校でも中学校でもなんともみじめな生活を送るんですが、彼はその中でどういうわけか、かつていじめた硝子となんとかもう一度連絡を取りたいと思い、自分でも手話を習い始めるんです。

これはなかなか大変な筋書きですよね。というのも、いじめた人の方からいじめられた人にもう一度近づくというのは、現実の世界ではリスキーなことだから。だけど物語の世界の中で、原作者の大今良時さんはあえてそれをやるんです。相手と本当に自分は話し合えるんだろうか。話し合いたいということへのすごい渇望。そこにやっぱり個別性があるし、むしろそこが強調されたアニメだと思った。漫画原作は、音は吹き出しですからそんなに生々しくないんですけど、アニメーションは声なんですね。硝子は聾なんだけど、小さい頃から健聴者の人たちと同じように声を出す練習をしてきたからちょっとしゃべれる。そのちょっとしゃべれる声は、吹きだしで書かれているときはさほどには感じないけど、アニメーションで声になるとすごく生々しいのね。それを見て、僕は改めてアニメーションってすごいことするなと思ったんですね。

実は硝子は、かつて自分をいじめた将也を好きになってしまうんです。彼女はそれを自分の声で言いたいと考えたんですね。好きという言葉を。でもうまく発音できてなくて伝わらないんです。その、声の伝わらなさもまた、実際に音声にするとすごく生々しいの。それでも将也は手話で繋がろうとしていて、一方硝子は声で繋がろうとしている。こういう二人の行き違いも含めて、『聲の形』を見ててあんまり僕は、「私たち」という感じはしなかったのね。

あと、確かにその硝子と将也以外の他の人たちも、それぞれにいじめについていろんな体験を持っていて、そのエピソードが語られるんだけど、あんまり僕はそこに取り換えがきくような感じはしなかった。その意味でも「私たち」と本当に言っていいのか、という気がした。そこが土居さんに対する異論ですね。

土居:僕の立場からすると、それもまた、「虐め」一般という抽象的な次元の上に立つものに見えるんです。『聲の形』は、そのうえで、少しずつ差異が生みだされ、見出されていく。『君の名は。』はそういう意味でいうと、ずっと棒人間のままで変わらない。

本書の問いのひとつとして、「私たち」の時代のアニメーションにポジティブな側面を見いだすにはどうすればいいのか、というところがある。

2016年の3本と並んで、僕の本にはもう1人の主要な登場人物がいて、それは湯浅政明。今年劇場公開された2本の長編は、『聲の形』に連なるものだと思います。棒人間としての人間をベースにして、抽象化がなされたあとに、少しずつ差異が生みだされていく。本書の後半のキーワードとして、「空洞」とか「空白」という表現を使っているんですが、個別性が定まらない空洞のようなイメージだからこそ、さまざまな差異が可能性としてちらりと浮かんでは消え……ということが起こってくる。無限の可能性というか、きらめきだけがたくさん生まれいでてくるという。僕は、ハーツフェルトの棒人間性も、個性が剥奪され、抽象化・匿名化された後に、新たなポテンシャルが発見されていくという、そういう性質のものだという気がしてるんですよね。

細馬:なるほどね。でも、僕は『聲の形』に関しては、みんないじめに関わっていたり受けてたりするよね、というような、広々とした視野はあんまり持てなかった。むしろとても大変だという気がしたわけ。主人公の将也は、強烈に誰かをいじめて、次に強烈に誰かにいじめられたっていう人なんだよね。じゃ彼はそこから、みんないじめたりいじめられたりしているんだっていう、あるパースペクティブを得て、その差を埋めて行ったかというと、そうではない。むしろいじめのショックで世界の人間がみんなバッテンに見えてるわけじゃない。世界の人間がみんな絆創膏貼ってバッテンに見えて、誰とも付き合えない。誰の声を聞いても届かない。

まだ自分は世界と関われるのだろうか、という危機を将也は持っていて、どういうわけか自分がかつていじめた相手である硝子とは、なんとか声のやりとりができるようになって、そこをとっかかりにして世界との和解を試みる。みんないろいろあるよねの前に、誰と話せるんだ、誰はバッテンついてないんだという所から始めましょうという感じがしていたんですね。

だから最終的な着地点は土居さんとそんなに違ってないと思うんだけど、でもそこに至る考え方はずいぶん違うかもしれない。

もしかすると、なぜ土居さんが「私」「私たち」モードっていうのを、採用するに至ったかというのをもう少し、世界のアニメーションの文脈で話してもらったほうがいいかもね。

【前編終了 中編につづく】