『君の名は。』『この世界の片隅に』『聲の形』、そして『夜明け告げるルーのうた』。2016年から2017年の日本の長編アニメを、世界のアニメーションの文脈から読み解くことで、現代アニメーションの見方をアップデートした新しいアニメーション入門書、土居伸彰著『21世紀のアニメーションがわかる本』が刊行されました。

また、細馬宏通さんは「声と動作」を手がかりに『この世界の片隅に』を1カット、1コマにいたるまで詳細に「見/観」尽くし、分析するというアプローチで現代アニメーションを論じています。

今現在の日本のアニメーション批評・研究の、もっとも刺激的なお仕事をなさっているお2人のトークイベントがついに実現。かみのたねでは、全3回に分けて、イベントのレポートをお届けいたします。

(この記事は2017年10月20日にブックファースト新宿店にて開催されたイベント内容を再構成したものです)

【前編はこちら】

個別性の獲得はどこまで可能なのか

土居:わかりました。本書のキーとなる海外作品はハーツフェルト以外にもあって、『父を探して』というブラジルの長編アニメーションです。この作品も、主人公が棒人間なんですよね。手描き・アナログ系のアニメーションは、伝統的に、個別性やかけがえのない思い出のような、個人の内側に潜む独自の領域みたいなものを描く傾向がある。それは、20世紀的な「私vs世界」の文脈にまさにあてはまる。世界の流れに抗して、奪うことのできない独自の領域があるという図式。『父を探して』も、冒頭を観ると、その文脈の延長線上にあるように思える。でも、途中から変わってくるんです。

この作品のストーリーを少しお話しすると、主人公の少年は幸せな幼年期を過ごすんですが、お父さんが出稼ぎのために町に出て行ってしまって、少年がそれを探しに行くっていう筋。で、後半、列車から出てくるお父さんを発見するシーンがあるんですよね。列車から、お父さんのような姿かたちをした人が出てきて、「やったー」と思う。でも、それに続いて、それとまったく同じ格好をした人が、無数に出てくる。そして、どれが自分のお父さんか、少年はわからないんですよね。おそらくお父さんのほうから見ても、その少年は無数にいる少年のうちの1人であって、見分けられない。『千と千尋の神隠し』だと、千尋は豚たちのなかから、自分の両親がどれかを言い当てられるわけじゃないですか。

細馬:はいはい。

土居:『父を探して』では、そういうことは起こらない。この展開によって、冒頭の幼年時代の描写が持つ意味合いが大きく変わるわけです。その温かい思い出のようなものを、自分しか抱けない個別的なものとして見てきたわけですが、その思い出や父親との関係さえ、実は匿名的・定型的なものにしか過ぎないということを、突きつけるわけなんですよね。僕が「私」から「私たち」という図式を見出したのは、ここかもしれない。『父を探して』という作品自体が、個別性というものの存在を疑いにかかっているように思えました。

細馬:それは土居さんの前著『個人的なハーモニー』の論点でもありますよね。

土居:そうですね。

細馬:僕らの個人的な記憶って、どこまで個人的なんだろうかと僕は思いました。人間は、記憶の様式も文化の生み出し方もある程度定型的ではあるんですよね。僕らはその定型にまずのっかって、その上にちょっとずつ自分の来歴を重ねていくので、白紙でオリジナルな記憶を持つというのはとても難しいんですよね。みんな定型を持っている。それは、『この世界の片隅に』のすずであれ、あの頃の暮らしの定型をなぞっているわけですよね。十代でお嫁に行って、家で家事をしてっていう。あそこに描かれていることは、ある意味では、いろんなすずさんがこの世界にいたであろうという定型を非常に入念に描いているとも見えなくもない。だけど、そこからなんですよ。僕らが体験するいろんなこと、例えば、身近な人が亡くなるとか、あるいは誰かが産まれるとか、そういうことはみんなにありますよね、でもそれをどのような距離、どのような順序で体験するかというのは、やはりどうしても交換がきかないような気がするんですね。この交換不可能性は、空間を緻密に描いて、キャラクターを緻密に描くほどに、よけいに上がると思うんですね。『この世界の片隅に』では空間をとにかくかっちり描き込んで、個別に見分けのつくキャラクターをかっちり描いて、その人たちがその空間でどういうふうな論理で動き得るかっていうのを徹底的にやったら、とんでもない作品になったということだと思うんですよ。

『父を探して』では、かなり確信犯的に、取り換えがきくという場面を描いてはいるけど、あの作品にしても、じゃああの『父を探して』に出てくるクレヨン画のようななんともいえない色彩の世界は、どこにでもある世界かと言われると、むしろ僕は大変個別的な世界に見えたんですね。つまり、あの主人公が通過する世界は、なるほどアノニマス(無名)な世界だと思うんですけど、実際『父を探して』というアニメーションの表現自体はとても個別的なものだと僕は思うんですね。風景にしても、書き方にしても。そこについてはどうなんでしょう。

土居:今の話、僕が面白いなと思ったところがあって、細馬さんは緻密に描くことが個別性の獲得に繋がっていくんじゃないかという話をされましたが、『この世界の片隅に』はまさにそういう作品だと思うんですけど、一方で、『君の名は。』や『聲の形』も、めちゃくちゃ緻密な作品だと思うんですよね。でも、そこは個別性の消えた世界になる。その差が、すごく面白いなと。

僕が『この世界の片隅に』という作品が本当にすごいなと思うのは、丹念に描写を積み重ねていくことで個別性を獲得するという作業が、もしかしたらこの方法論を使ったとしても必ずしもその結果をもたらさないかもしれないということをすごく意識したうえで行われているのではないかと思わされるところです。個別性が脅かされているからこそ、それを保つことを強く意識するかのような。すずの固有の物語なんだけど、ちょっとしたきっかけで、個別性が全く意味を持たないような世界へと雲散霧消してしまうような、そういう緊張感みたいなものをすごく感じた。先ほども言いましたが、僕の『個人的なハーモニー』という本が、個人的なアニメーションというものが消滅しかかっていると僕自身が感じたことによってようやく書くことができた本だというのと同じように、歴史の固有性やかけがえのなさというもの自体の感覚が消えるというような感覚があったからこそ、『この世界の片隅に』はあそこまで強い表現になったんじゃないかなと。

細馬:なるほど。1つは、舞台に現れているとおもうんですよね。『この世界の片隅に』というのは、そうはいっても昭和18年、19年、20年が舞台ですので、今はあの風景はないわけですよね。だから片渕監督は、その今ない風景を、もう一回立ち上げるんだっていうことに対して、非常に強い意志を持っていると思うのね。同じ風景に対するこだわりでも、そこは『君の名は。』とは違う。『君の名は。』を見ると、僕らは、こんな新宿ないだろうとか、中央線あんなに輝いてないだろうとか思うんだけど、でもその輝いている場所としての新宿を認めたくなる。そういう今僕らが住んでいる場所をバージョンアップするような感覚と、もうすでにこの世にはないものをもういっぺん立ち上げる感覚っていうのは、リアリズムとはいっても、僕はずいぶん違うと思うんですね。山田尚子監督の場合も風景に関しては『君の名は。』に似ていて、山田さんはすごいロケハンをして、京都近辺の風景をたくさん書きますよね。現在僕らが住んでいるどこかをまず正確に写真から起こして書いて、そこにファンタジーの愛を見出す。もちろん現実そっくりなんだけど、でもそこに現実じゃない何かがあるかもねというスリップする感じを味あわせる。それがこの2つの作品のキーだと思うんですよね。

『君の名は。』でみんなあれだけあの街にハマるのは、新宿もあるし、高山もあるから、あのまま列車で行ったら俺らもいけるんじゃないかしらみたいな幻想を持つからですよ。あの2人みたいにクレーターの周りをダーッと走りたいなって思う。それと、例えば僕らが呉や広島に行った時に、『この世界の片隅に』の舞台に立つし、そこで生々しく当時の世界を感じるんだけど、でも、そこには行けないんだよね、やっぱり明らかに。三ツ蔵とか残っている所もありますけど、決定的にあの場所は失われているというのはまず痛感せざるを得ない。その感じは僕はずいぶん違っているような気がする。

今を肯定すること、過去を弔うこと

土居:今のお話しを聞いてもう1つ論点としてあげたほうがいいかなと思ったのが、「私たち」の時代のアニメーションというのは、基本的には自分自身の今の世界を肯定するっていうモードだということですね。たとえば、新海誠は、私たちが普段生きている世界というのがこんなに美しくあり得るんだ、ということを示して、それによって何かしらの癒しを与えられたらいいというような話をする。山田尚子監督へのインタビューでも、全てを肯定する、というようなことを言う。もちろん二人の言葉の意味合いが違うわけですが、ハーツフェルトも、『父を探して』のアレ・アブレウも、アニメーションによって、私たちが今生きている世界を肯定し、意味を見いだそうとするという作業を共通して行っている。「私たち」の時代のアニメーションの特徴です。

細馬:そうは言ってもハーツフェルトは、さっきも言ったけど、アプローチはかなり違うような気がしてるけどね。

土居:僕自身の本が、世界のシーンをものすごく抽象化して見るような作業をしているものなんです。一方で、細馬さんが『二つの「この世界の片隅に」』でしているのは、僕とは全く真逆の作業。それは何かと言えば、細部を見る・読むということ。僕は、この『個人的なハーモニー』の「はじめに」でも言っているんですけど、細部は読みません、という立場で2冊とも書いている。あくまでも、作品が総体としてどういう文脈や歴史に位置付けられるか、ってことだけを考えるということを考えている。

細馬:ある種のしつこさとか細かさということになるのかもしれないけど、じゃあそのしつこさや細かさはどこから来るかっていうと、やっぱり現在じゃなくて過去から来ていると思うんですよね。今を肯定したいのはやまやまなんだけど、やっぱりまず僕らは失ったものや亡くなった人をまず弔わないと始まらないよねという。まずそれは強烈にあると思うんですね。『この世界の片隅に』の原作はどういう偶然か東北大震災の前にできたんだけど、やっぱり片渕監督は原作を読んで、2011年があって読み直して震災後のことを考えたと思うんですね。こうのさんと『花は咲く』(NHK)の短編を作っておられるくらいだから。いろんな人がいろんなことを失くしたものを、ただいろいろありましたって言うんじゃなくて、一人一人失くしたものは違う、それをどうやって弔うことができるんだろうという感触をすごく感じましたね。片渕さんはそんなこと言わないけど。現在を肯定しようにも、過去をほったらかしにしてそんなことを言っている場合じゃなかろう、という感じは『この世界の片隅に』からすごく受けましたね。過去に執着しているといつまでも報われないからまず現在を肯定しようよって言う人が出てくるのはわかる気がするんだけどね。

土居:だから『この世界の片隅に』というアニメーションもそうだし、原作の漫画もそうだし、ある意味で言うと細馬さん自体の本もそうだと思うんですけど、ものすごくしんどい作業を要求するものだなと思ったんですよ。

細馬:そうか。

土居:僕も、『この世界の片隅に』のアニメ版を最初観た時に、なんてしんどい作品なんだと思ったんですよ。それはやっぱり、『聲の形』だったり『君の名は。』にはなかった感覚。『聲の形』はある意味でのしんどさみたいなものはあるんですけど、細馬さんがおっしゃるような意味での過去や歴史というものは抜け落ちている。そこまでを見る余裕まではない。「私たち」の時代のアニメーションの歴史感覚は、『この世界の片隅に』とかなり違う。

細馬:でも、歴史的な過去はともかく、個人の過去というか来歴は掘り下げるよね。たとえば『聲の形』は、それぞれのキャラクターが個人的な来歴をすごく持っていると思う。主人公の将也は、すごい闇を抱えているわけです。小学生の時に、いじめるということがどういうことなのかわからないまま、なんか知らないけど退屈を紛らわすくらいの感じでいじめをやっていた。でもそれが結果的には彼の一生の荷になったわけだよね。だからまずそれを彼は払拭というよりは贖罪するというのかな、どこかで自分が過去に気軽にやったことを引き受ける形を求めているわけですよね。まだ若いから、引き受けるも何も、引き受けるってどういうことなのかというのもわかんないんだけど。わかんないからまずどうしよう。とりあえずいじめた相手の所にいってみるかっていう、場当たり的なやり方で始めてみる。そういう所も含めて僕はすごいリアリティがあるなと思っているんです。

将也には別に、日本の歴史とか世界情勢とかそういうものは全然降りかかってないと思うんだけど、個人的な来歴っていうことで言うと、『聲の形』はずいぶんいろいろ考えている。そしてどうやって自分がいじめた相手とやりとりができるんだろうっていうのは、やっぱりすごく考えていると思いますよ。ただあえて言えば、硝子のほうが自分をいじめた相手に対して、あまりにも開いて受け入れているので、そこがちょっと開きすぎかなとは思うんですけどね。

とはいえ、硝子も実は様々な形で抑えているものがあって、物語の後半ではやはり大変なことになるんですけど。そういうのも含めて、『聲の形』は「私たち」っていうより、相当「私(わたくし)映画」、「私(わたくし)アニメ」だと私は思ったんですけどね。どこを切るかにもよるのかな。

土居:そこでの「私」っていうものをどういうふうに言えばいいのかなというのを僕も今日のトークの中でずっと考えているところではあるんですけど。やはり僕には、そこには歴史も時代も過去もない気がする。純粋に関係性だけがあるような。

どんなスタイルでも併存していてかまわない時代

細馬:世界的にこういう傾向ってあるんですか?

土居: 2010年代の最初くらいまで、アニメーションは世界的にはものすごく現実ベースだったんですよ。アニメーション・ドキュメンタリーも流行して、グラフィック・ノベル原作のものも流行して、その両方とも、見事なまでに「私」の物語を語っている。作家個人の自叙伝がベースになっていて、主人公も監督本人だったりだとか。個別性が極まっていた。2000年代に話題になった世界の長編作品はだいたい、個人の物語とか記憶とか、実際にあったことみたいなのをベースにするっていうような動向がありました。それは、20世紀の「私vs世界」のモードの延長線上でもある。

細馬:もうちょっと言うと、『ペルセポリス』ではそこに歴史的なものも重なっていますよね。

土居:そういった2000年代〜2010年代はじめの動向が極北に辿り着いたところに、僕は『風立ちぬ』があるのかなと思っていて。

細馬:『風立ちぬ』と『かぐや姫の物語』もこの本のキーになっていますね。

土居:そうですね。僕は2000年代からずっと海外のアニメーションを中心に見てきて、2000年代はそんなに日本のアニメっていうものに対する興味もそんなになくて、たまに見てもそんなにグッと来なかったというのがあるんですけど、『風立ちぬ』で急にワッと掴まれた感じがあったんですよね。『かぐや姫の物語』も同じ。自分自身が中心的に観てきた、海外の作品の延長線上にあるということをすごく感じた。

細馬:確かにそれは僕も感じたね。『風立ちぬ』って、すごい歴史を扱っているのに、主人公の徹底的な妄想がそこに爆発してるのね。あの異様な感じ。で、どっちにも比重があるんですよね。その変なバランスですよね。

土居:それから日本のアニメもポツポツと見るようになってきて。2016年に関していえば、個人的には、日本のアニメが一番面白いしエキサイティングだと思ったし、やはり、自分自身がこれまで海外作品やインディペンデント作品に見いだしてきたものが一番強く表れているなと感じた。

細馬:あと、アニメーションのスタイルもだいぶ自在になってきましたよね。例えば高畑監督の『かぐや姫の物語』って、あれ、商業アニメでやることじゃないでしょ。作画をする人の線をそのままアニメーションに起こすというとんでもないことをやってるんだけど、それは、いわゆるセルに輪郭を書いてそれに色を埋めていくっていうアニメーションと全然違う、言ってみれば今までだったらインディペンデントの人が何年もかけて描く実験アニメーションの手法に近いことを商業アニメーションでやっているんです。あれで元が取れたのかどうかはわからないですけど。

土居:もちろん取れないですよね。

細馬:でもまあやったということだよね。でもそういうやり方の片鱗は、例えば『君の名は。』にも出てくる。髪を結んでいる組みひもがひゅーっとほどけてどっか行っちゃう時の手描きのアニメーションのテイストって、実験アニメーションの手法がふっと見えたなと思いました。あるいは『この世界の片隅に』のある場面で、野村建太さんが担当されたシネカリグラフィの部分もそう。商業アニメーションの中にふとインディペンデントの手法が紛れ込むってこともあるんだよね。それも僕、今まではあんまりそういうことなかったような気がする。

土居:そうですね。昔だったら『魔法少女まどか☆マギカ』でコラージュ的な表現を入れるというようなことはあったんですが、それはある種のギミックのような形で。

細馬:『まどマギ』のあの世界を出すために、手法としてかなり定型化させて使ってましたよね。あれをきっかけに「劇団イヌカレー」のファンになった人もけっこう出てきた。一方で、『この世界の片隅に』や『君の名は。』は、1回こっきり、突然出てくるんですよね。

土居:2010年代のアニメーションの特徴に、表現やビジュアルのスタイルでいろいろなものを取り込むナチュラルさのようなものがあるのかなと思っています。アニメーションがデジタル化して、様々な素材が取り扱えるようになったということと、もう1つはYouTube以降アニメーションの視聴の仕方が変わってきたということ。それまでだったら劇場に行く、映画祭に行くという形、それぞれの場がもっていた歴史、というものがきっちりあったと思うんですよね。個人作家だったら大学で先生に教えられて、個人作家たちの歴史を学ぶみたいな。それで自分たちもその延長線上にいるっていうような認識もできたし、劇場やテレビでアニメーションを見る人は、そういう歴史を受け継いできた部分があると思うんですけど、やはり21世紀以降の1つの大きなポイントとして、YouTubeのように、どの時代の作品でも無差別に見られるというかという新しい試聴体験が可能になった。どんなスタイルであろうが併存していてもかまわないという時代の雰囲気みたいなものも、「私たち」の時代の特徴だったりする。

細馬:いや、それはちょっと耳が痛いな。僕は3、4年前に『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』という本を書いたんだけど、その時にやっぱりYouTubeとVimeoの存在ってすごくでかかったのね。あれがあるおかげで、1920年代から30年代くらいまでのアニメだったら、タダで見られる、という環境が整ったわけですよ。今まで、「蒸気船ウィリー」も含めて、1910年代のサイレント時代のアニメーションとか、20年代のアニメーションというのは、マニアの見る物だったわけですよ。ところが今やYouTubeで検索すると、かつてはそう簡単に見られなかったフライシャーの作品なんかがゴロゴロ落ちているわけじゃない。どうなのこれ、って思ってね。でもどうなの、と思いながらホイホイ見て書くわけよ。そうすると、何か変な感覚になってくるんだよね。つまり今までは、1910年代20年代の人に固有の技法だったり、あるいはインディペンデントの人に固有の技法の歴史的な文脈を掬い上げながら、スタイルの中にそのアニメーターの出自というものを読み取れたわけだよね。これはNFBっぽいなとかこれはアヌシーの何年ごろの感じだよねって風に。商業アニメーションでもアニメごとに、ある程度○○プロの何年頃の感じ、という風にそのスタイルを感じることはできた。ところが今、簡単にそれが言えなくなってきた。つまり、この人はこの手法を使っているから商業アニメーションだとか、インディペンデントだとか、またテーマにしても、商業アニメーションだからデカイ歴史を扱うだろうとか、インディペンデントだから個人の私を扱うんだろうっていうふうに、今まではわかったことが、だんだんわかんなくなってきた。それは確かにすごくあるね。

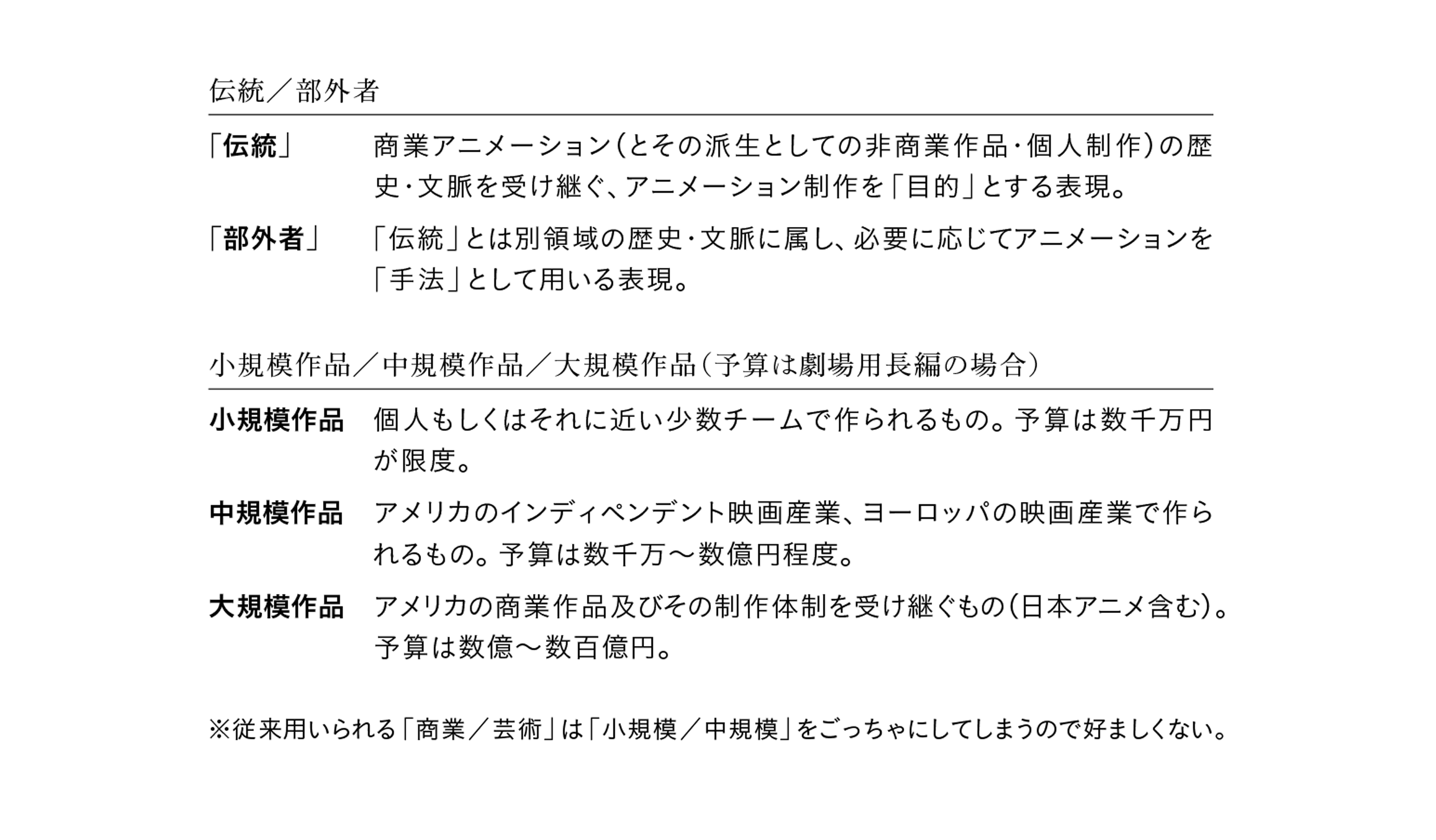

土居:それはすごく危険でもあり、すごく良いことだなと。この本がすごく意識したことに、今までだったら「商業」対「芸術」みたいな形で語られていたものを、小規模、中規模、大規模というようにカテゴライズし直すことによって、今までだったらあまり並列に語られなかった個人作家の作品と、ディズニーや日本のアニメも並列で語ることができるような状況を作りたいっていうのがありました。むしろこういうような分け方のほうが、今のアニメーションが面白く見えるんじゃないかと思うんですよね。

細馬:そうね、それは大きいね。昔は、アヌシーや広島に行って見るアニメーションというのはマニア向けのもので、一方みんなはジブリやテレビアニメを見ている、という感じだったのが、今はその境界がだいぶ解けてきた。まだ境界はあると思うけど、でも見る機会は少なくとも増えた。YouTubeやVimeoを見れば、アヌシーでしか見れなかったようなものが、見れちゃうようになっていますからね。その意味では作り手も受け手も貪欲にいろんなものを吸収できる。今までインディペンデントしか見て来なかった人も商業アニメーションを見るようになるし、逆もまた然り。そこでどういう見取り図が取れるのか。

土居:個人作家の作品自体も、その人固有のスタイルというよりは、本当にいろんなものの影響が混ざり合ったスタイルで、昔だったら「孤高の世界!」みたいな感じだったものが、すごく緩やかになってきたようなところがあるんですよね。

【中編終了 後編へつづく】