代表作『ストーリー・オブ・フィルム』をはじめ、映画史をめぐる様々な作品を媒体を超えて制作し続けているマーク・カズンズ(Twitter/X:@markcousinsfilm)は、いま世界中で最も注目される映画史家の一人であるだろう。そのカズンズがアルフレッド・ヒッチコックという存在へアプローチした、『ヒッチコックの映画術』がこの秋公開される。ヒッチコックの方法論をめぐり、ヒッチコック自身の声を模したナレーションで全編が語られる本作は、一種の霊媒のように私たちとヒッチコックを向き合わせる意欲的な作品だ。本作について、翻訳家・映画批評家の篠儀直子さん(Twitter/X:@phyl705)とともにカズンズ監督に話を聞く機会を得た。

取材開始時、自作の『愛のコリーダ』タンクトップを着こなすマーク・カズンズ監督

*

――まず、あなたとアルフレッド・ヒッチコックとの出会いから話を始めたいのですが、初めて観たヒッチコック作品は『サイコ』(1960)だったそうですね。VHSでご覧になったと聞いています。

マーク・カズンズ(以下MC):そのとおりです。8歳のときでした。

――8歳!?

MC:早すぎですよね(笑)。ホラー映画に興味があったので観たのですが、この映画はちょっと違うぞ、と思いました。ただ怖がらせるだけの映画じゃない、と。そこには構造があった。それも普通ではない構造です。主要人物が早い段階で殺されてしまい、残りの部分はある種の哀悼、弔いであるかのように見えてくる。ごく幼かったにもかかわらず、これはアートだとわたしは思いました。それ以前に観ていた映画はそうではなかった。

――それ以前にご覧になっていたものというのは……まあそれまでの人生が、たった8年しかないんですけれども(笑)。

MC:映画館で初めて観た映画は『続・ラブバッグ』(1974, Herbie Rides Again)でした。空飛ぶ車が出てくるディズニー映画です。わたしの家庭は労働者階級だったので、博物館や美術館に行ったり、アート系の映画館に行ったりする習慣がありませんでした。だからわたしはそういったものを自力で発見していくことになりました。あのときはまるで、自分が世界で初めて『サイコ』を観た人間だ、世界で初めてアートを見た人間だ、みたいな気持ちになっていました。いま思うと完全にばかげているんですけれど、そうだったんですよ。

優れた映画を観ているとき、わたしたちはふたつのものを見ています。内容と形式です。ヒッチコックの作品を観ていると、2羽のウサギが同時に走っているのを見ているような気持ちになります。

――ヒッチコック作品は形式や構造も重要だということですね。監督の『ヒッチコックの映画術』では、ヒッチコックと言えば誰もが思い浮かべるようなシーンの引用は、意図的に避けられているように見えます。

MC:そうです。『北北西に進路を取れ』のトウモロコシ畑のシーンは使いましたが、ありきたりの文脈ではなく、海になぞらえて使っていました。みんなが言っていることをわざわざもう一度言う必要はないでしょう。だからあまり言及されることのない『農夫の妻』(1928)や『リング』(1927)を取り上げたり、有名なシーンも、ちょっと新しい角度から扱おうとしています。

ヒッチコックは涸れることのない泉のようです。いまなおたくさんのものを与えつづけてくれる。だからそこへ立ち戻ってみました。ただし違う声で、彼自身の声で。

――海外で出ているあなたのインタビューを読むと、この作品では「ヒッチコックに成り代わって語る」という試みをされたようですが。

MC:これこそがヒッチコックの考えていたことだと主張しているわけではありません。それは傲慢なことです。彼になったつもりで彼の映画を語ったら、楽しいものになるんじゃないかというぐらいのことでした。いわば遊び心を持っての試みです。

――ナレーションの語り口も、使われる言葉も、いかにもヒッチコックが言いそうなものばかりだと感じて、とても愉快な気持ちになりました。ヒッチコックの実際のインタビューからの引用は使われていますか。

MC:使っていません。全部オリジナルです。ヒッチコックの精神を受け継いだかのようにナレーションを書こうと思っていたので、そのように感じてもらえてうれしいです。

――本作では作品の解説だけでなく、彼自身の人生や考えについても語られています。

MC:ヒッチコックの映画は昔のものだ、過去のものだと考えられがちですが、そうではないと伝えようと思いました。わたしたちは21世紀に生きていて、携帯電話も持っている。人間として根本的に変化してしまっている。でも、彼が扱っていたテーマは普遍的なものです。きみたちはわたしから逃れることなどできない、わたしは過去の人ではないと、彼は言っているように思えます。

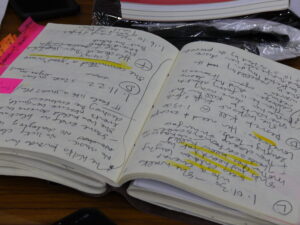

全作品を見返したメモの記載された制作ノート

――この作品を作るにあたり、あなたは、ヒッチコック映画をコロナ禍のなかですべて観直し、見出した要素を6つの章に振り分けるという作業を行なったとうかがっています。章題となっている6つの言葉(逃避、欲望、孤独、時間、充実、高さ)、すなわち6つのテーマは、どのように選ばれたのでしょうか。

MC:この映画の話をプロデューサーからもちかけられてすぐ、90秒か、せいぜい2分のあいだに、テーマがいくつも頭に浮かびました。そのなかには、ヒッチコックと言えば普通に予想されるようなテーマもありましたが、彼とあまり結び付けられることのないテーマもありました。「逃避」「欲望」などは前者に、「孤独」「充実」は後者にあたります。「充実」はとりわけ珍しいテーマですから、ぜひ選びたいと思いました。

――ということは、全作品を観直してからテーマを選んだのではなく、以前から頭にあったテーマをまずノートに書き出したのですね。

MC:そうです。わたしの映画作りでは、まず構造が重要です。構造さえ決まれば、自分が何を求めているかがわかる。ほら、ノートのここにLとありますよね? Loneliness(孤独)のLです。孤独を表わしている箇所を映画のなかに見つけてはメモしていきました。それからサンドウィッチを入れるようなタッパーにLonelinessというラベルを貼って、ノートのコピーを切ってはそこに入れていった。このタッパーにはLonelinessのメモが全部入っています。

「Loneliness」のタッパー=脚本

――では、こんな感じのタッパーが、全部で6つあるわけですね。

MC:そうです。このタッパーが脚本なんです。全然脚本には見えませんけどね(笑)。どんな映画でも、最もクリエイティブな部分は構造なのだと思っています。そこにこそいちばん力を注いで、しっかりした仕事をしなければならない。

――取り上げられた作品のなかに、非常に異色なものが1本あります。シドニー・バーンスタインと共同監督した、『ナチスの強制収容所』(1945, Memory of the Camps)という、ドキュメンタリーのテレビ映画です。初放送がヒッチコックの死後だったせいもあり、日本では、ファンであっても知らない人が多いだろうと思います。ヒッチコックが撮ったテレビ映画はほかにもたくさんあるわけですが、これを選んだことにはもちろん明確な意図があるわけですよね。

MC:はい。まず、テレビ作品は観直さないことにしていました。ヒッチコック自身が演出してはいないものが実は多いからです。けれども、強制収容所についてのシリアスな作品を作っていることにはぜひとも言及したかった。なぜなら彼には非常にシリアスな側面もあるからです。とりわけ『間違えられた男』(1957)や『ロープ』(1948)にはそういった側面が見られます。ヒッチコックはファシズムに強く反対していました。その姿勢は部分的には、強制収容所の記録映像を見た経験からきていたのです。

――ヒッチコックについて書かれた本で、日本でおそらく最も有名なのは、トリュフォーによるヒッチコックのロング・インタビュー本である『映画術』です。この本ではヒッチコックが作り手としての立場から、技術面の解説を非常に詳細に行なっています。一方こちらの映画は、カズンズさんが画面を観察して気づいたことに重点を置いていますね。

MC:そうですね。たとえばキャメラが極端に高いところに置かれたとき、わたしは特に注意を惹かれます。キャメラの位置や動きが気になるわけですが、ほんとうに気になっているのはそこから生み出される感情であり、そこからどのように物語世界が生み出されるかです。自分は視覚的にものを考える人間なのだと思います。ヒッチコックもまた、20世紀の偉大な視覚的思考者でした。そこがまさにわたしの関心を惹くところです。

学校でわたしは、言葉で考えるのはとても苦手だったのですが、視覚的に考えるのは得意でした。わたしのルーツは英国とアイルランドですが、どちらの文化においても、映像よりも言葉や文学が重視されています。でもそれは誤りだと思います。学校では言葉で考えるよう強制されるけれど、視覚的思考のほうがずっと得意だという子どもはたくさんいますからね。そういったことを教育制度の運営者は理解する必要がある。ヒッチコックのような存在を讃えることは、そうしたことを訴えるのにもつながっていくかもしれません。

――極端に高いところから見下ろすアングルは、この映画でも、監督の『ストーリー・オブ・フィルム』(2011)でヒッチコックを取り上げた箇所でも言及されています。

MC:小津(安二郎)がすごく低いところにキャメラを置くのと同様に、すごく高いところにキャメラを置く人たちがいます。ヒッチコックはこうしたショットをヴァイオリンの高音にたとえました。でもあそこまで高いところにキャメラを置かれると、何かスピリチュアルなものを感じます。何か実存的なことが起こっているように思えます。

不自然な位置から撮られたショットには非常に興味を惹かれます。たとえば天井の高さから撮られたら、ショックのようなものを感じるでしょう。そしてヒッチコックの場合、このショックがとても大きい。

――今回の映画のナレーションは、その視点のことを〈omniscience〉、すなわち全知の視点であると語っていました。この言葉だけはあまりヒッチコックが言いそうな感じがしなかったのですが、これは彼自身の言葉でしょうか、それともあなたの解釈でしょうか。

MC:わたしの言葉です。この言葉について質問してくださったのは、実は世界中であなたが初めてで、注目してもらえてうれしいです。なぜならこの言葉の選択は、この映画を作っていくなかでわたしが行なった、最も思い切った選択だからです。ヒッチコックを語るうえでは普通使われない言葉ですが、日常を超越したいという彼の思いを、この言葉がとらえていると考えました。もしかしたらわたしはこの言葉を書くとき、ワインを一杯やるか何かして、多少酔っぱらっていたかもしれない(笑)。でもやっぱり正しいと思うのですよ。

――『ストーリー・オブ・フィルム』の第4話で、あなたはヒッチコックのことをmovie makerでもfilmmakerでもなく、imagemaker(イメージメーカー)であると表現していましたね。

MC:これには異論が出るでしょうね。パブロ・ピカソや小津安二郎にその言葉を使うのはわかるけれど、と。しかし、ヒッチコックは巧みに色彩を使います。彼の作品を思い浮かべれば、特徴的な色彩のある作品がいくつかあることがわかります。また、彼は建築や衣裳、物体、空間に関心があった。ある種のキュビストだとさえ思います。

イメージメーカーという言葉は、ちょっと挑発的に使ってみました。彼は単なる娯楽映画作家だと思われているけれど、視覚文化において非常に深い仕事をしていたのだと主張するためです。ほんとうに興味深い仕事は前衛で行なわれているものだとわたしたちは思いがちです。でも、まさに中心で、しかも非常に大衆的な作品のなかで、それが行なわれているとしたら? それが『マーニー』(1964)であり、『めまい』(1958)であり、『汚名』(1946)であるとわたしは思います。アメリカ映画界は、ヒッチコックがどれほど素晴らしい存在であるかをわかっていなかった。彼がオスカーをもらったのはずいぶんあとのことで、しかも特別賞(アーヴィング・G・タルバーグ賞)でしたからね。

――ヒッチコックの「イメージメーカー」としての美点は、彼がサイレント映画で訓練を積んでいたこととも関係しているのでしょうか。

MC:そう思います。映画のなかでわたしはヒッチコックに、「わたしにはワイマール的な想像力がある」と言わせました。その言葉が意味しているのは、セクシュアリティにまつわるワイマール時代のテーマと、表現主義とを彼が取り入れ、そこからあのようなものを作り出したということです。

ヒッチコックはまずイメージから出発します。まずイメージを目の前に置き、その裏側に意味を置く。たいていの人は意味から出発し、そこからどんなイメージを作り出せるかを考える。彼は逆だった。

わたし自身も、まずイメージがないことには何も書くことができません。『ストーリー・オブ・フィルム』を書いているときも、いつも目の前にイメージがありました。この映画を作っていたときもそうです。

――『ストーリー・オブ・フィルム』では、ヒッチコックの映画が女性的であるとも語られていました。

MC:ヒッチコックは女性の友人が多かったし、女性の衣服にも興味がありました。『マーニー』のオープニングを思い出してください。まずハンドバッグが映り、そしてマーニーが歩く。彼は歩き方や衣服、服飾品に非常に関心があった。ヒッチコックには何か両性具有的なところがあります。とても重要な点だと思います。ほとんどバイセクシュアルとさえ言えます。映画というもの自体がバイセクシュアルなものだと言えるでしょうけれど、彼の映画は特にそうした性質が強い。たとえば彼は、女性の美だけでなく男性の美にも関心がありました。ケーリー・グラントの美しさとかね。わたしはショーン・コネリーと親しかったのですが、『マーニー』を撮るにあたってヒッチコックが最初にコネリーにやったことは、眉毛を抜くことだったそうですよ。

――それは驚きです! 一方で、ヒッチコックとその同時代における大半の映画は男性的なまなざし(male gaze)に基づくものだと、一般的には論じられることが多いですね。

MC:ところが、アメリカの初期のサイレント映画では、脚本家のほとんどは女性でした。世界で初めて撮影所を経営したのも女性です。アリス・ギイ゠ブラシェがその人でした。

男性のまなざしという論点は重要ですね。でも、現在もっと面白いのは、両性具有的なまなざしという論点だと思います。ヒッチコックだけでなく、たとえばジョージ・キューカーの映画をご覧なさい。ハワード・ホークスの映画をご覧なさい。ホークスも、男性の美に強い関心を持っていた監督です。もちろんハリウッドは非常に性差別的な世界ではあるのですが、そこには男性の美に対する両義性もまた存在した。ですから思われているよりもかなり複雑で、興味深い世界なのです。

映画というものはまた、われわれが男性・女性のどちらにも同一化できるよう仕向けるものでもあります。『めまい』を観るとき、われわれはキム(・ノヴァク)であり、ジミー(/ジェイムズ・ステュアート)でもあります。よほど凝り固まった頭の持ち主でないかぎり、女性にも男性にも同一化しているはずです。そういったところも映画の面白いところですね。だからヒッチコックの映画も、男性的なまなざしだけで構築されているわけではないと思います。

――『ヒッチコックの映画術』に話を戻すと、この作品のなかにはカズンズさんがご自分で撮影した、あるいはヒッチコック映画ではない別の素材から持ってきたような映像もありますね。冒頭からしばらく、傾いたアングルでとらえられた風景の映像が続きます、その意図をお聞きしたいのですが。

MC:自分でもいくらか撮影をしたいと思っていたのですが、コロナのせいでそれがなかなかできなくなってしまいました。傾いたショットは、不安定な感じを与えようとしてのものです。これはバランスを崩した映画、普通ではない映画、遊び心のある映画だと示したかったのです。

――女性の映像が何度かインサートされますが、そこにジャン゠リュック・ゴダールっぽい感触があるように思うと言った人がいまして……

MC:ああ、衣裳とか60年代っぽいね。

――そのような印象を受ける人がいるとすれば、それはあなたが、映画史と向き合う作品を作ってきたからではないかと思いました。というのは、『ストーリー・オブ・フィルム』を撮るにあたって、ゴダールの『(複数の)映画史』(1988‐98)は、意識せざるをえなかったのではないかと思うのです。

MC:ゴダールはまるで、歴史上最初の映画作家であるかのように見えます。リュミエール兄弟よりも前に映画を作ったみたいでさえある。ゴダールは映画にこっそり爆弾を仕掛け、爆発させた。それがさまざまな破片になって再び地上に降ってきた。彼の映画にはそんな効果があります。まさしく革命です。

わたしの『ストーリー・オブ・フィルム』は、ゴダールの『映画史』とはまるで違うものだと思います。ゴダールの『映画史』は、ホロコーストについて、ナチズムについて、映画とその記憶についての映画です。極めて知的に作られている。わたしの『ストーリー・オブ・フィルム』は、映画版も書籍版も、もっと基本的な映画史になっています。そこにはゴダールの『映画史』のような哲学的な言葉は出てこない。わたしは、映画言語における革新が、これまでどのように起こってきたかを問うていますが、ゴダールはホロコーストのあとにアートは可能であるのかを問うているのです。

――近年ではデイミアン・チャゼルの『バビロン』(2022)、スティーヴン・スピルバーグの『フェイブルマンズ』(2022)のように……

MC:『フェイブルマンズ』、すごい映画だったね。

――わたしも大好きです。

MC:ぼくも。

――それらのように、映画史を振り返る映画というのが同時多発的に出てきていますが、そうした現象についてはどのようにご覧になっていますか。

MC:わたしたちは映画史上初めて、観たい映画を何でも観られる状態になっています。ほぼ何でもワンクリックで。だから過去の映画は全部目の前にある。それはわれわれの映画作りに、何らかのかたちで影響を及ぼしていると思います。

それからもちろん、大学などで映画を教えるコースがいままでになく世界中で増えていますよね。だから若い世代の映画作家は、映画についての知識を非常にたくさん持っている。このことも映画作りに影響を与えているでしょう。

けれども、スピルバーグやデイミアン・チャゼルや、映画作りと映画館についての映画を最近撮っている監督たちはまた、警鐘も鳴らしているのだと思います。映画を愛さなければ、何を失うことになるかを考えてみろと。いまあなたが題名を挙げた2本の映画はどちらも、映画と映画館が偉大な文化的な力であったことを、わたしたちに教えています。

――最後に、『ヒッチコックの映画術』を、日本の観客にどのように観てもらいたいとお考えですか。

MC:そうですね。朝に行っても、ひとりで行っても、映画館はよいものです。最前列で観てもいい。映画を全身で浴びることができますからね。わたしはいつも映画を、子どもに戻った気持ちで観ています。観終わったところで大人(おとな)脳のスイッチを入れて、たったいま感じたことについて分析を始めるのです。

――まずは映画へと没入する必要があるわけですね。『ヒッチコックの映画術』のなかで解説された、ドアが閉まる場面の効果のように。

MC:そのとおりです。

『ヒッチコックの映画術』

9月29日(金)新宿武蔵野館、YEBISU GARDEN CINEMA、角川シネマ有楽町ほか全国公開

監督:マーク・カズンズ

2022年/イギリス/英語/120分/カラー/1:1.78/5.1ch

原題: My Name Is Alfred Hitchcock 字幕翻訳: 小森亜貴子

配給: シンカ

©︎Hitchcock Ltd 2022

【HP】https://synca.jp/hitchcock

【Twitter】@SYNCACreations

【Instagram】synca_creations

聞き手・構成゠篠儀直子

撮影゠フィルムアート社