京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第六回は、「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展」でも話題となったジョルジョ・ブラックとパブロ・ピカソについての後篇です。

匿名性の方へ

前回はキュビスム形成期にセザンヌを一つの起点としながら、ブラックとピカソの応酬によって線の運動が繰り広げられていく様を見てきた。そこには一見したところよく似通っていながら、あるいは似通っているからこそ見えてくる、深い次元での差異があった。だが、二人の画家による秘密結社めいた探求は、やがて更なる判別不可能な領域へと、その実験を推し進めていくことになる。

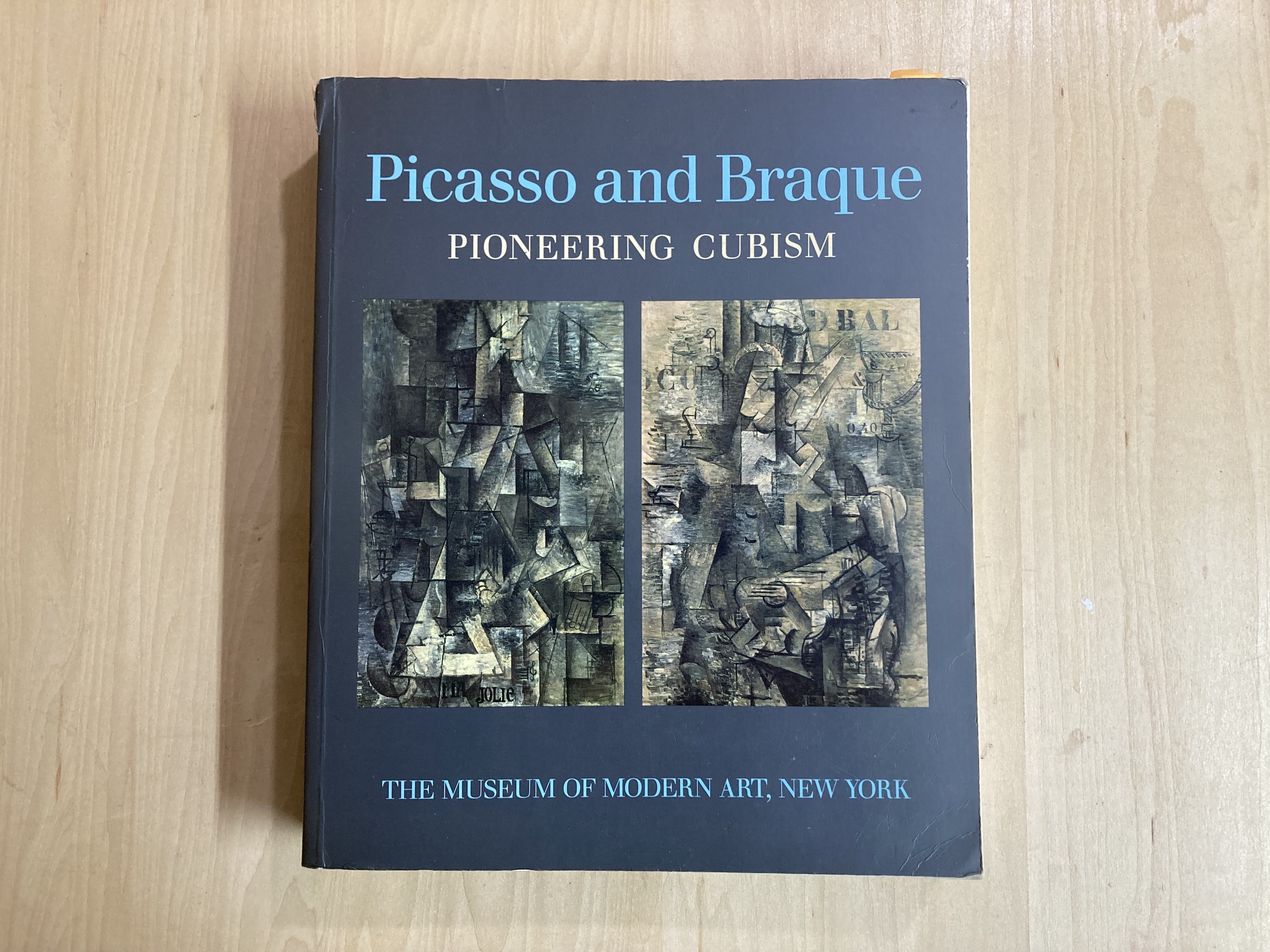

目の前の風景や人物を幾何学的に変形していく初期キュビスムから、縦、横、斜めと僅かな弓形によって対象をみじん切りにしながら漠としたイリュージョンを立ち上げる分析的キュビスムへ。1989年のニューヨーク近代美術館(MoMA)での「ピカソとブラック」展の図録の表紙には、この時期の両者のこの上ない接近を示すかのような二つの作品(左:ピカソ《マ・ジョリ》、右:ブラック《ポルトガル人》)が並んでいる(図1)。どちらも人物と楽器をモチーフとしながら、その外見的な特徴は多くの幾何学的な線によってほとんど判別できないまでに断片化され、色彩もモノクロームへと還元されている。

図1 「ピカソとブラック」展の図録

作品の類似性のみならず、画家にもまた両者の識別を曖昧にするような振舞いが見られる。いずれの作品にも表面にはサインが記されておらず、どちらの画家がこれを描いたのかを言い当てるのは困難を極めるだろう。この作品に限らず、二人は作品の表面にサインをすることを忌避していたことが知られている。

ピカソは次のように振り返っている。「われわれがなぜ絵にめったに署名を入れないのか、その理由を大方の人々はよく理解できなかった。署名のある絵のほとんどは、何年もあとになって署名を入れたものだ。(……)これこれの絵を誰が描いたのかというのは知る必要のないことだった。しかし、個人主義はすでにあまりにも強くなっていて、その試みは失敗に終わった」[1]。

とりわけ19世紀のロマン主義以降、芸術作品は作家の個性の発露だと考えられる傾向が強まり、いかに個別的な署名となるような作風を形成できるのかが、多くの画家の追い求めるところとなる。署名を避け、作品の非人称性を志向するような振舞いは、こうした芸術家のありようを相対化する意識の表れでもあるだろう。二人の画家は、現代にまで通じる芸術家像を嘲笑うかのように、同じ服、反転したポーズで互いのポートレートを撮るといった、作者としての個別性を撹乱していくようなゲームに興じている(図2)。

図2 ピカソのスタジオで撮られた、ブラックの軍服を着るブラック(左)とピカソ(右)。

非芸術的なものへの志向は、その技法にも見てとることができる。ブラックは本格的に画家を目指す前に室内装飾の職人的な訓練を受けており、この時期に絵画に導入されたステンシルの文字、木や大理石の模様、顔料に砂を混ぜ込んでテクスチュアを作るといった様々な技法は、ブラックの室内職人としての経験に裏打ちされたものである。ピカソとブラックの二人は機械工のような格好を好んでいたことも知られており、そこにも両者に通底する、職人的なものへの偏好が感じられるだろう。

こうした作品の非人称化と即応するように、その画面もまた対象の判別性を失い、色彩もモノクロームへと還元されながら、茫漠とした空間性のみが立ち上がる抽象的な画面へと限りなく近づいていくことになる。こうした抽象への接近は、しかし一つの絵画的な危機をもたらすことにもなるだろう。何らかの対象を描くこと、すなわち再現=表象(representation)の危機は、とりわけピカソに表れることとなる。

先の図録に収録された長大なイントロダクションのなかで、美術史家ウィリアム・ルービンは次のように言う。「ピカソにとって再現とは単なるコミットメントではなく強迫観念であり、彼の高度な分析的キュビスムの劇的な緊張感の一部は、ますます抽象化する芸術のなかで、まったく再現的な画家である自分自身を発見するという逆説的な状況に起因している」[2]。徹底した解体によって抽象化する画面は、ピカソの強迫観念ともいうべき対象を再現することとの、鋭い緊張関係のなかにある。実際のところピカソはこの時期においても、人物を描くことへの関心を手放すことはなく、抽象化が進む画面のなかに、半ば強引にモデルのミニマムな特徴を織り込むかのような肖像画を制作している(図3)。匿名的ともいうべき展開の渦中でもなお、作品にはピカソ自身の傾向が否応なく表れてしまっている。

図3 パブロ・ピカソ《ダニエル゠アンリ・カーンヴァイラーの肖像》1910年、シカゴ美術館蔵

こうして対象の解体を推し進めながら、もう一歩先まで進めば純粋な抽象まで行き着くことになる、その瀬戸際のところでブラックとピカソは踵を返すことになる。だがそれは、抽象の極から旧来的な再現へと立ち戻ることではない。その絵画的な危機の只中で現れるのは、描くこととは異なる具体物を作品に混入させるかのような実験だった。この試みがキュビスムを、そして絵画を新たな可能性へと導くことになる。1912年のコラージュの誕生である。

現実の導入?

絵具で何かを描くこととは異なる、画面に紙を貼りつけることによる制作は、コラージュないしパピエ・コレと呼ばれる。パピエ・コレ(papier collé)は「糊付けされた紙」という意味のフランス語で、新聞紙や壁紙といった紙片を作品に貼りつける方法を指し、基本的にはキュビスムの文脈に限定して用いられる。一方コラージュは、紙以外の平面的な素材を使用するケースも含み、例えばシュルレアリスムやダダといった運動にも、さらには現代の作品にまで用いられる言葉である[3]。以下では、より一般的なコラージュという語を用いることにしよう。

先述の通り、分析的キュビズムの時期を通じて文字や木目模様といった異質な要素の導入が見られたとはいえ、それらはあくまでも絵具で描かれたものだった。ここから作品の上に紙を貼りつけることへの飛躍は、いささか唐突な展開のようにも思われるかもしれない。その衝撃は現代にまで通じており、加工された画像がコラ画像と呼ばれることがあるが、この「コラ」はコラージュを起源とする。丹念に絵具で描くことから既存の素材の切り貼りへ。この飛躍はブラックとピカソの絵画に何をもたらしたのだろうか。

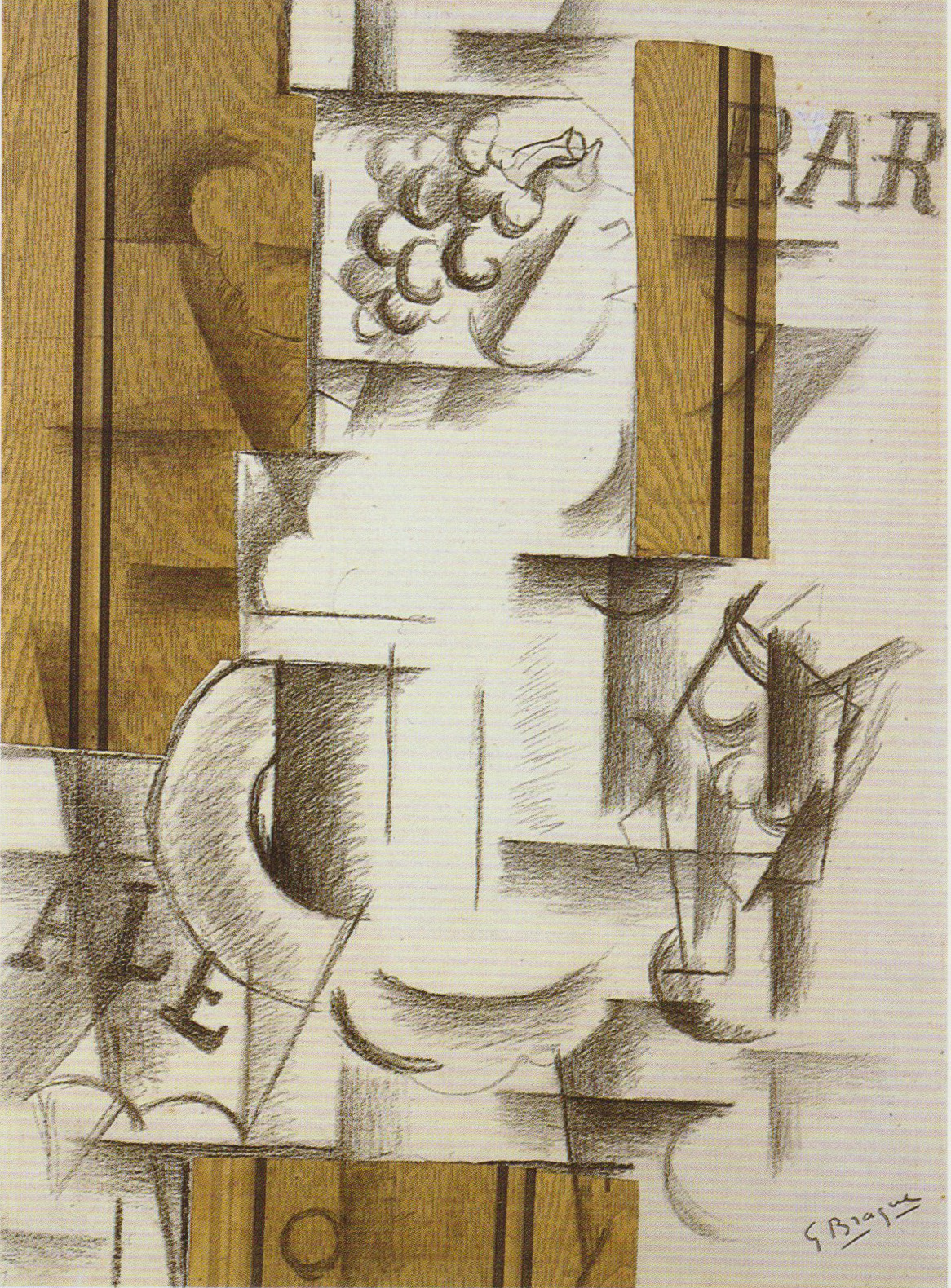

このコラージュの誕生に関して、まことしやかに言われてきたのは、抽象性を高めていく画面のなかにそれとは真逆の「具体的な現実を導入した」ということである。ブラックの最初のコラージュと言われる《果物皿とグラス》を見てみよう(図4)。装飾業者の店で木目を模した壁紙を見つけた画家は、これまでのキュビスムの造形語彙で描かれたドローイングの上に、この壁紙を貼りつけた。

図4 ジョルジュ・ブラック《果物皿とグラス》1912年、個人蔵

縦・横・斜めの線が果物皿やグラスといった対象を解体しながら、遠近法に基づくことのないイリュージョンを作りだすドローイングの上に、木目を模した紙が貼り付けられる。たしかにこのことが、抽象化する画面への現実の導入と表現されるのは故なきことではないだろう。

こうした「現実の導入」といった論調に関して美術批評家クレメント・グリーンバーグは次のように疑問を投げかける。「一片の木目模様の壁紙はいかなる定義をもってしても、それを真似て描いた物よりも「現実的」であったり、あるいはより自然に近いということはない。また、壁紙、油布、新聞紙、木片が、キャンバスの上の絵具よりも「現実的」であったり自然に近いということもない」[4]。

実際のところ、ブラックがここで導入しているのは、木片それ自体ではなく、あくまでも木目模様の壁紙である。絵具で描かれたものであれ、プリントされたものであれ、事物それ自体ではなく、何らかのイメージが二次元的に表されていることには変わりない。その意味で、貼られた紙がキャンバス上の絵具よりも現実的であるとは言えないとグリーンバーグは喝破する。ではコラージュの意義はどこにあるのか。グリーンバーグにとってそれは、貼られた紙が示す平面性であり、コラージュにおいてその平面性が、一切隠されることなく露呈しているところにある。

幾何学的な線によって対象を解体しながら、遠近法の奥行とは異なる絵画的なイリュージョンが現れる。そこに平板な紙が貼り付けられることによって、絵画はイリュージョンを表しながら、にもかかわらずそれが単なる平面であることをも同時に示すことになる。ちょうど鏡の上にシールを貼るようなものだ。鏡面は、絶えず向かい合う空間を映し出す一方で、貼られたシールはイリュージョンを映し出す鏡が、平面であることを示し続けることになる。

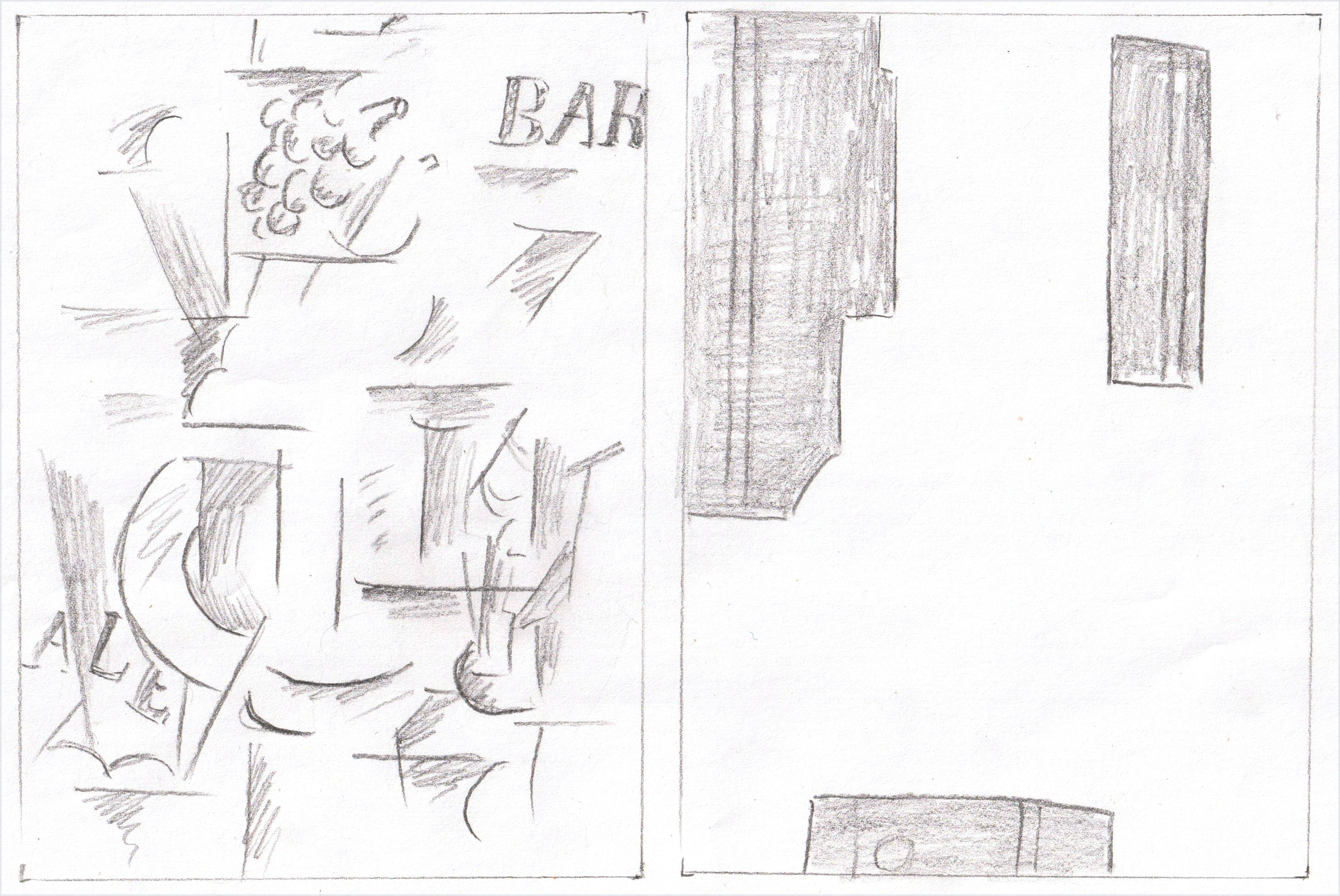

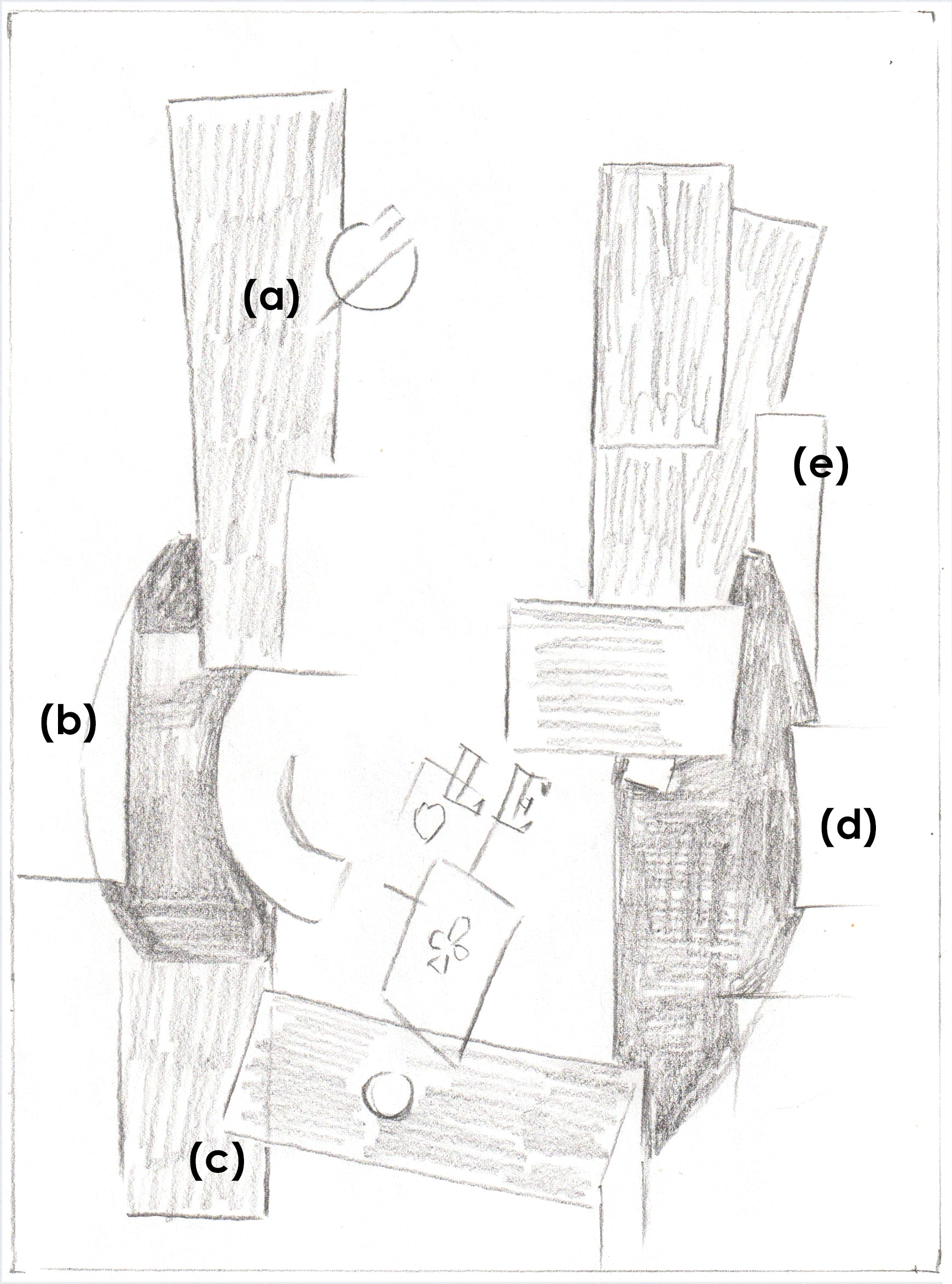

この平面性という観点から、イリュージョンを示すドローイングと、貼られた壁紙のレイヤーに分けて見てみよう(図5)。ドローイングは、それ自体として多面的なグラス(中央右)やレタリングの文字(右上、左下)、そしてブドウ(中央上)といったこの時期に頻出する構成要素によって、それ自体として一つのイリュージョンを作っている。そこに紙が貼られることでどのような効果が現れるだろうか。

図5 筆者作成

画面左上の背景の位置に木目の壁紙がコラージュされ、ブドウを挟み込むようにもう一つ縦長の紙片が貼られる。これらは中央のブドウを半ば枠づけることになるが、それだけでは画面の上部と下部とのバランスの悪さが気になったのだろうか、画面下部に机の引き出しを表す水平方向の紙片を貼り付けている。私たちの目は、ドローイングによる空間性を感じると同時に、その上に貼られた壁紙によって示された、支持体の平面性をも同時に見ることになる。

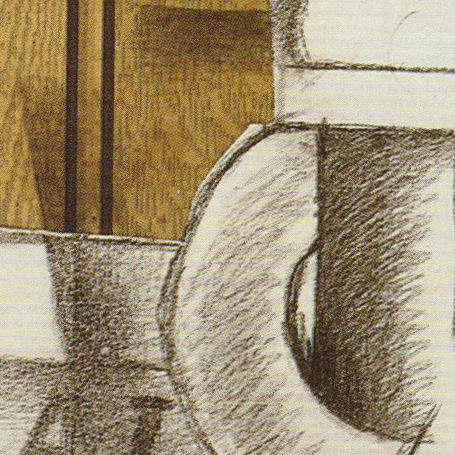

さらに注目すべき点は、一番大きな紙片の右下の角が、皿を表すドローイングの円弧によって一部切り落とされているかのように見える箇所である(図6)。もちろん実際には、木炭の線は紙を切ることはない。よく見ると木炭の線は壁紙の上にごく僅かに重なっており、線は紙が貼られた後から引かれたことがわかる。だが印象としては、支持体の平面性を示している紙片に対して、奥からイリュージョンが切り込んでいるようにも感じられる。いわば鏡に映った像が、その表面に貼られたシールを部分的に切り落としているような具合である。ここで二つに分けられたレイヤーがねじれを起こすことで、単なる平面的物体でもなければイリュージョンでもない、異なるレイヤーの落差=断層としてのみ成立する空間性が——あるいは少なくともその予兆が現れている。

図6 ジョルジュ・ブラック《果物皿とグラス》部分

ジョーカーを置くピカソ

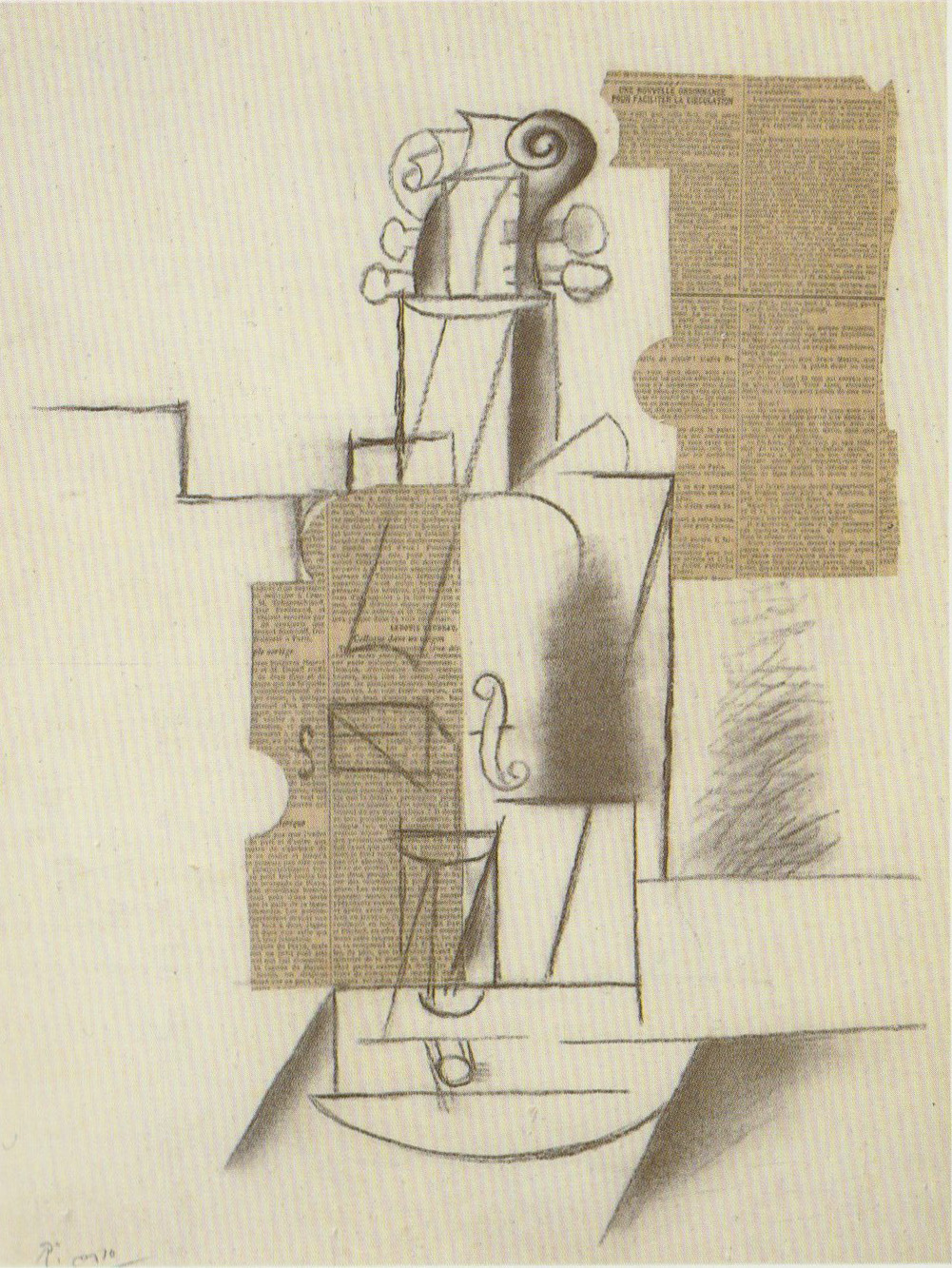

ブラックの試みに大いに刺激を受け、ピカソが取り組んだコラージュ《ヴァイオリン》を見てみよう(図7)。ドローイング部分に注目すると、楽器の胴体は幾何学的かつ簡潔な線で描かれており、そこから上部に目を向けると部分的に陰影による立体感の表現が行われている。この木炭による線描の上には切り抜かれた新聞紙が二枚コラージュされている。

図7 パブロ・ピカソ《ヴァイオリン》1912年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

ロザリンド・クラウスはこの作品に、グリーンバーグが見出した平面性から一歩先に進むかのような仕方で、旧来的な類似性に基づくのではない記号的な絵画のありようを鋭く読み込んでいる[5]。胴体の部分に目を向けると、そこにはヴァイオリンの響穴を表すf字が二つ、大きさを変えながら描き込まれていることが分かるだろう。クラウスはこの二つのf字が、手前のものを大きく、奥のものを小さく描くという短縮法を表しているとする。つまりヴァイオリンの胴体の右側が見る者に対して迫り出し、左側が奥へと退いていくという、ほとんどマンガのような仕方で誇張された奥行が、f字という記号によって示されている、ということだ。またこの奥側の小さなf字は、作品の平面性を示す紙の上に描かれており、ここで記号的に示された奥行と物理的な平面性は、その矛盾を最大化することになる。

さらにこの新聞紙はヴァイオリンの胴体となる一方で、表裏が反転されて右上に配されることによって、ヴァイオリンの背景=地を形成してもいる(図8)。ここで新聞紙はヴァイオリンの固体性を示すと同時に、印字された細かな文字を通じて点描による大気の表現を思わせるような空虚へと変化する。こうしてクラウスはピカソのコラージュに、ごく簡潔な仕方で奥行と平面性、図と地、固体性と空虚とを反転させるような鮮やかな手つきを見出している。

図8 筆者作成

コラージュで使用する素材と表現されるものとの関係について、ピカソ自身もまた次のように語っている。「新聞紙を表現するために新聞紙が使われることはなかった。新聞紙は壜などを表現するのに使われた。けっしてそのままで用いられることはなく、常に慣習的な意味から別の意味に置き換えられたひとつの要素として使われ、出発点ではふつうの定義だったものが、到着点では新しい定義を獲得し、そこに衝撃を作り出した」[7]。

こうしたピカソの制作のありように関して、ルービンは次のように言う。「安定性や完結性を恐れるピカソにとって、「絵画」と呼ばれるものの支配を受け入れないことが、画家の絶えざる芸術的挑戦の保証となっている。構成的な作品に一石を投じたい、図像学的なカードの山にジョーカーを入れたいという本能に抗うことはほとんどない。本能的にアナーキーなピカソは、完全な秩序に抵抗する」[6]。

絵画のなかにジョーカーを置くこと。ゲームの内部にありながら秩序を転覆させてしまうようなジョーカーの働きは、ピカソの制作を深い部分で捉えているように思われる。ヴァイオリンとはいかなる実態的、類似的な繋がりをもたない新聞紙によってその形態=図を表しつつ、さらに同じ紙=カードをくるりと反転させることで背景=地ともなる。ピカソのコラージュに見られるのはミニマムな手数で鮮やかな飛躍を示してみせる、その手つきの冴えである。

ところで先に触れたクラウスのコラージュ論のなかで、ピカソのコラージュの詳細な分析がなされる一方で、ブラックの作品について一言も触れてられていないのは、いささか示唆的である。というのも、元々の見え方と新しい意味の間で「衝撃を作り出」そうとするピカソのそれに対して、ブラックのコラージュには多くの場合、導入された紙片と描かれた対象との間に類似的なつながりが保たれているからだ。

ルービンもまた、ピカソのコラージュによる変幻自在のイメージの操作に革新性を認める一方で、「ブラックのパピエ・コレは、後にピカソに倣って新聞や広告のイメージを取り込んだとしても、一貫して具象性のレベルを維持していた」[8]とする。先に見たコラージュでも、木の模様の壁紙は、壁面や引き出しといった、表されている対象との実体的な結びつきを示していたことはたしかである。裏を返せば、クラウスらのような記号論的な観点からすれば、ブラックにはピカソのような大胆な操作が必ずしも見られない、ということでもある。

ジョーカーの一撃によって絵画の構造を転覆させることすら厭わず、作品に強烈な印象をもたらすピカソ。これに対して平面性の導入に関して先んじていながらも、描かれる対象との類似性を手放すことのないブラックの作品は、この画家の限界を示している——だが果たしてそのように結論づけてしまっていいのだろうか。ピカソと限りなく近い足場を共有しながらも、実のところブラックの見据えるものが別の場所にあったとすればどうだろうか。このことが、ここで残された最後の問いとなる。

複数のカード

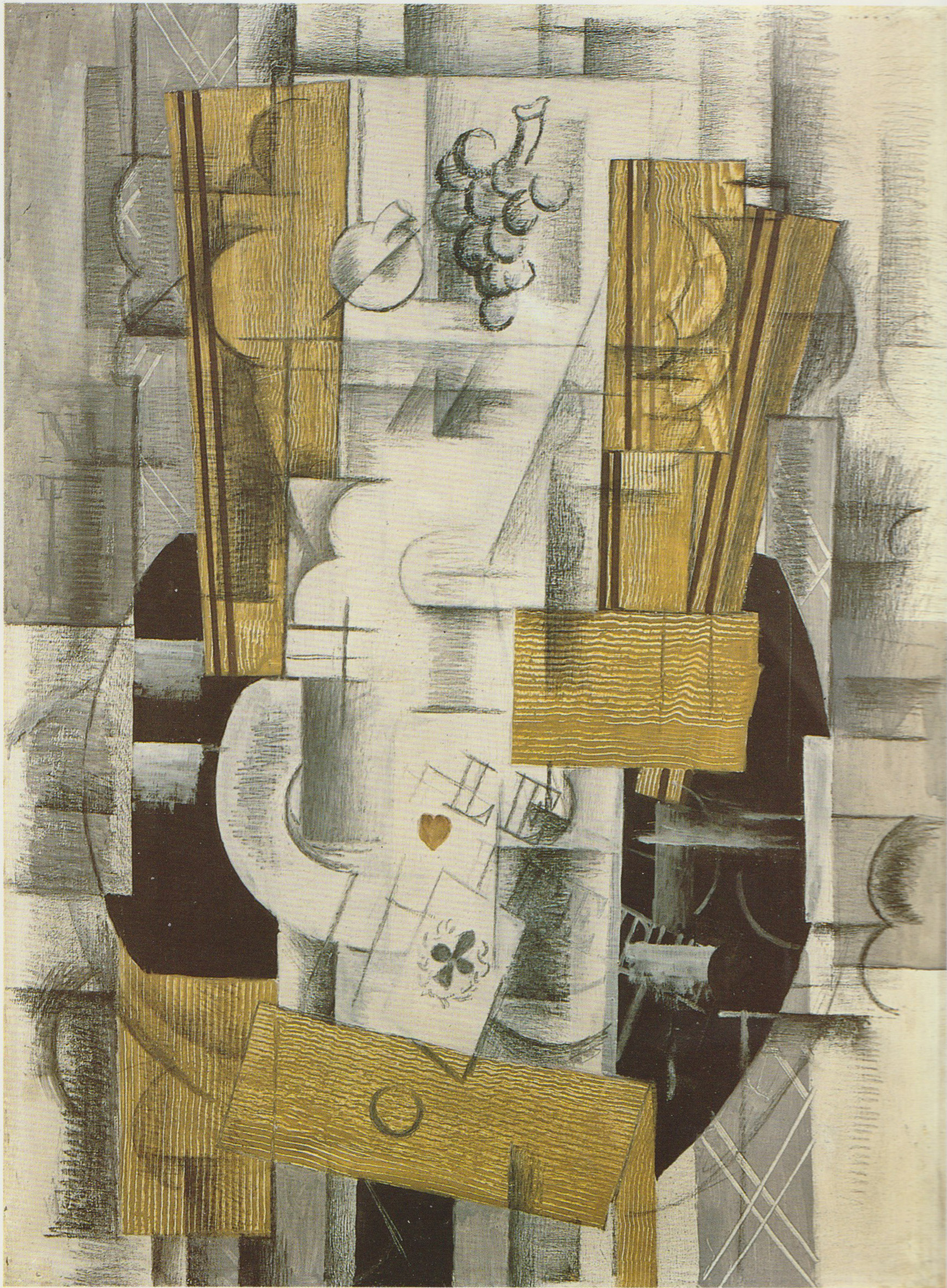

先に見たブラックのコラージュ《果物皿とグラス》(図4)に基づきながら、紙を貼り込むことなく描かれたブラックの絵画作品《果物皿とトランプ》を見てみよう(図9)。画面上部のブドウや、それを挟み込む木目模様、画面中央の果物皿やその下の引き出しなど、先のコラージュを下敷きにしていることは明らかだろう。大きな構造の違いとして言えるのは、コラージュではモノクロームのドローイングと貼られた茶色の壁紙とが、二つのレイヤーとして画面を構成していたのに対して、再絵画化したヴァージョンでは、ドローイングと描かれた紙片とを取り囲むグレーの面を外堀のように張り巡らせながら、二つのレイヤーの落差を緩和している点である。

図9 ジョルジュ・ブラック《果物皿とトランプ》1913年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

このグレーの外堀の内部には、先のコラージュ作品を大きく踏襲するかたちで、モノクロームの線描と茶色の紙片が描かれている。先に見たコラージュにおける果物皿の円弧と木目模様との干渉は、どういうわけか弱められている。だがそれは、ドローイングがもたらすイリュージョンと木目模様による平面性を安定的に切り分ける結果となっているだろうか。

新たに導入された中央下部のトランプのあたりを見てみよう。斜めに並んだ二枚のカードは、その上端ではLEのレタリングの文字と、そして下の端では木目模様の引き出しと、ごく僅かに重なっている。これらのカードはジョーカーとして絵画を転覆させるというよりも、微妙に重なり合いながら隔てられた異物を結びつける、ブリッジの役割を果たしている。絵画内の、異質な要素同士の僅かながらの重なりは、トランプの箇所に限らず、この作品において至る所に見つけ出すことができる。

こうした部分的な重なりが見られる箇所を、上部から反時計回りに列挙してみよう(図10)。

図10 筆者作成

a: キュビスム風に抽象化された円形の果物が、木目模様の上に差し込まれている。

b: 外枠に導入されたグレーの矩形が、その内側の黒い円形に食い込んでいる。

c: 同じ木目でありながら、その模様の方向を異にする二つの木目が重なっている。

d: bと同じくグレーの矩形が黒い円に差し込まれている。

e: 黒い円の下から現れるグレーの長方形が、黒い円の上に描かれた木目模様の上に重なっている。

他にも細かな部分を挙げていくときりがないが、二枚のカードによって示されていた異なる要素の微妙な重なりは、絵画のうちに遍在していることが分かるだろう。これらの微妙な重なり合いは、先の《果物皿とグラス》で見たような、イリュージョンと平面性によるレイヤーの切り分けを曖昧なものとする。複数のレイヤーは互いにその上下に矛盾を引き起こしながら、絵画のなかに複数の落差と、その間のブリッジを同時に作り出すことになる。

重要なのは、ここで列挙したレイヤー間の安定的な秩序を撹乱する諸要素が、必ずしも絵画全体にとって転覆的に働くような決定的な力となっていない点である。コラージュの時点で見られたドローイングと木目模様との相互干渉は、複数の箇所に分散しながら、絵画のあちこちにちりばめられることになる。そこに見出すことができるのは、言わば一枚のジョーカーによって鮮やかに絵画を転覆させるのではない、ジョーカー未満のジョーカー、複数的な準−ジョーカーによって、絵画の安定的な空間に微細な振動をもたらしていく、そうした手つきである。

確かにそれはピカソのように、絵画に決定的な衝撃を引き起こすものではないかもしれない。だがそこには、導入された複数のレイヤーによるいくつもの相互干渉があり、その複数的な力のひしめき合いがある。そして異なった複数の要素を互いにブリッジしていくような画家の手つきは、初期キュビスムにおいて幾何形態化する要素のなかに循環的な構造を形成しようとしていたブラックの資質にも、はっきりと通じているのである。

ジョーカーの一撃を通じて絵画のなかの断層を露呈させようとするピカソに対して、複数の要素をかろうじて結びつけながら、その複数的なプレートのひしめき合いのなかで絵画を振動させていくブラック。そこには異なる資質を持ちながら、あるいは異なっているからこそ互いに触発し合う、二人の画家の姿があった。

ブラックはキュビスム時代のピカソとの交流について、「ザイルに結ばれながらの登山」に喩えた。匿名的ともいうべき識別不可能な領域にまで足を踏み入れる二人を結びつけた緊密なザイルは、しかし同時に、近接する足場を共にしながらもそれぞれの異なる試みを可能にする、そうした緩みを持つものでもあった。20世紀初頭に二人のアーティストの探索を結びつけたザイル=線は、第一次大戦の勃発によるブラックの召集によって解かれ、ブラックの戦地からの帰還後にも再びその結び目が作られることはないままとなった。

【注】

[1] フランソワーズ・ジロー、カールトン・レイク『ピカソとの日々』野中邦子訳、白水社、2019年、65頁。

[2] William Rubin “Picasso and Braque: An Introduction,” Picasso and Braque: Pioneering Cubism, cat. exp., New York, Museum of Modern Art, 1989, p. 24. 強調は引用者による。

[3] 平面のものを貼り付けるコラージュからさらに進んで、ジャスパー・ジョーンズやロバート・ラウシェンバーグをはじめとするアメリカのネオダダの画家らが取り組んだ、コーラの瓶や椅子といった必ずしも平面的ではない事物を絵画に導入していく場合には、アッサンブラージュという語がしばしば用いられる。

[4] クレメント・グリーンバーグ『グリーンバーグ批評選集』藤枝晃雄監訳、勁草書房、2005年、83頁。

[5] ロザリンド・クラウス「ピカソの名において」、『アヴァンギャルドのオリジナリティ――モダニズムの神話』谷川渥、小西信之訳、月曜社、41–71頁。

[6] Rubin, op. cit., p. 26.

[7]『ピカソとの日々』前掲書、67頁。

[8] Rubin, op. cit., p. 58.

【画像出典】

02, 03, 04, 06, 07, 09:Picasso and Braque: Pioneering Cubism, New York, Museum of Modern Art, 1989.