夏休みの読書と戦争

8月だ。この季節には戦争関係の本を一冊読もうか、と考えている人も少なからずいらっしゃるのではないかと思う。

若いころ、「何で夏しか戦争のことを思い出さないんだ」などと威勢のいい啖呵を切っていたこともあるが、大人になって時間に追いまくられるようになると、季節に半強制されることも悪くはない。理由は何でもいい、まあ、読まないより読んだ方がいい。

20代のころは毎夏、原民喜の『夏の花』を読んでいた。30代になって、武田百合子さんが井伏鱒二の『黒い雨』を毎年読むと書いていたのを見て、真似するようになった。ここ10年ぐらいはどっちもできなくて、せめて高見順の『敗戦日記』の8月の記述を読み返すのが恒例になっている。

今年はそれに加えて、壺井栄の『二十四の瞳』を読んだ。こんな古典を今さら再読することになったのは、リ・ハナさんという女性の本を読んだことがきっかけだった。

壺井栄『二十四の瞳』

リ・ハナさんは、1980年代の半ばに北朝鮮の北西部の都市・新義州に生まれ育った。18歳のときに北朝鮮から脱出した、いわゆる「脱北者」の一人である。その後5年間中国で潜伏生活を送ったあと、2005年に日本にやってきた。リ・ハナという名前は仮名である。

どうして北朝鮮からの脱北者が日本に住んでいるのか? と思う人もいるだろう。実は日本には今、200人ほどの脱北者たちが暮らしている。彼らは、「帰国事業」によって北朝鮮に渡った在日朝鮮人とその子孫たちだ。

帰国事業についてはネット上にもさまざまな資料があるので調べてみていただきたいと思うが、1959年から1980年代にかけて展開された運動である。北朝鮮は地上の楽園で、衣食住はすべて保証され、子どもにも存分に教育を受けさせられるという宣伝に呼応して、9万3000人余りもの人々(日本国籍者7000人を含む)が北に渡ったのだ。9万3000人という数字は、当時の在日人口の6.5人に1人に及ぶという。リ・ハナさんもまた両親ともに、帰国者だという。

ハナさんは大変な苦労をして日本に来た後、アルバイトをしながら夜間中学に通い、高校卒業認定試験に合格し、2009年に関西のある大学に合格した頑張り屋さんである。大学に入った年から「アジアプレス」のサイトでブログの連載を始め、それが話題になり、2013年に、『日本に生きる北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』(アジアプレス出版部)として出版された。この本がなかなかチャーミングな本なのだ。

リ・ハナ『日本に生きる北朝鮮人』

例えば、2009年に大学の入学式に出た日の一こまを紹介してみよう。ハナさんは同級生より8歳年長だ。だからなのか、スーツを着て式に臨むも、サークルの新入生勧誘をしている人たちにぜんぜん声をかけられない。「もしかして保護者に間違えられたのかも……」とハナさんはぼやく。式の本番では、新入生たちの若さに圧倒されて「声も出なく」なってしまったりもする。でも、「みんなはみんな、私は私! 心配することなど何もない」と気を取り直し、初めて手にする学生証で通学定期券を買って「早く誰かに見せたくて仕方がなかったもの(^ ^)」と書く。

細やかな心模様の変化を綴るのに、ブログというスタイルは本当に適している。きわめて政治的な存在でありうるハナさんが、ブログというスタイルを手に入れたことで、「つれづれに思いを綴る」ことが可能になった。結論の出ない思い、それでも記しておきたい大事な記憶。それらのすべてから、生身の肉声が響いてくる。

ハナさんが17歳のときに亡くなったお父さんは、医師として働いていた。お母さんも娘を医師にしたかったようだが、ハナさん本人は教師か作家、または歌手になりたかったという。もともと書くことが好きなのだろう。本には、北朝鮮での思い出、とくに子どものころの読書の思い出なども書いてあってとても興味深い。

例えば、北朝鮮にも『十五少年漂流記』の本があるが、それは金日成が少年時代に友だちに語った物語ということになっており、地名や少年たちの名前も朝鮮のものになっていたとか。だからハナさんは、てっきり朝鮮で起きた実話をもとにしたお話だと思っていた、という。

『二十四の瞳』と二度の涙

さらに印象的だったのが、『二十四の瞳』のエピソードだった。

この小説も、北朝鮮で翻訳されている。ハナさんは子どものころにこれを読み、また日本に来てから、改めて日本語で読み返した。そのたびに彼女は泣いたという。けれども、二回の涙が持つ意味合いはまったく違っていた。その違いについて書かれた部分を、引用してみよう。

小さい頃に『二十四の瞳』を読んだときは、ただその表現力に感動し、子どもたちの純粋な心と大石先生の教え子を想う心に涙が出たのです。

戦争は悪い、あってはならないという概念が私の中に、私の考え方の根底になかったため、この本が訴えようとしたことが私には理解できず、ただの物語としての感動しかしなかったのです。(中略)

北朝鮮では、戦死こそ栄光であり、捕虜になるのは反逆行為と教わりました。「自爆精神」や「将軍様や労働党のために八百万青少年が銃・爆弾になろう!」といったような過激なスローガンが、なぜそのときはおかしいと思えなかったのか、今思うと本当におそろしいですね。命の尊さ、その真の意味を、私はわからなかったのです……。

そういう意味で、このたび『二十四の瞳』を読んで流した涙は、戦争の犠牲者となった人々への、その命への、言葉では表現できない痛みや悲しさを代弁した、「人間らしい」涙ではなかったのかと思うのです。

戦争を経験したことのない私がこういう話をするのは、実はすごく失礼なことであることはわかっているのですが、でも今は自分が思っていることを正直に書きたいので、無礼と承知のうえで書かせていただきました。

花のように散って良い命なんて、この世の中には存在しませんし、存在してはならないということを、日本というすごく、すごく、すごく平和な国に暮らすようになって、私は悟りました……。

長々と引用してしまった。ハナさんの文章は、引用しはじめるとどこまでも引用したくなってしまう。一見、会話の延長のように自然なタッチで書かれているけれども、実はよく考え抜かれ、芯が通っているからだろうと思う。

北朝鮮では青少年が、身も心も国家に捧げるように教育されている。戦前の日本と同じように、戦死が最高の名誉と考えられている。ということは、私も本で読んで知っていたが、ハナさんのやわらかい言葉で綴られると、そうした知識が脳の細かいひだにじわーっと沁みていく。ハナさんの文章の力とともに、『二十四の瞳』という共通の媒介を通して理解したからでもあるだろう。

そこで、私もハナさんのように、二度目の『二十四の瞳』の読書体験をしてみようと思ったのだ。

私は、壷井栄の作品としては『母のない子と子のない母と』が子どものころかなり好きだった。その分、『二十四の瞳』の方は、一度読んだあと何となく手を出してこなかったのだが、今回読んでみて、さまざまな収穫があった。さすがに、長年読み継がれているだけのことはあると思った。子どもたちの会話がほんとうに生き生きしている。

私は角川文庫版を買ったのだが、その帯には、大石先生を見舞いに行こうと相談したときの子どものせりふが、大きな文字で印刷されていた。

おなご先生ん家へ、

いってみるか、

みんなで。

ああ、「みんな」なんだなあ。小さな小学校の同級生たち。家庭の事情もさまざま、性格も指向性もそれぞれだけど、無条件に「みんな」なんだ。そんなことを思ってしみじみしながら、一気に読んだ。そして、この小説が子どもたちの物語であると同時に、女たちの物語でもあることに気づかされた。そのことはまたいつか整理してみたいと思う。

ハナさんの「人間らしい涙」

ここで考えたいのは、ハナさんが「人間らしい涙」と書いた、涙についてである。

『二十四の瞳』のラストシーンは、戦後、すっかり大人になった級友たちが集まり、大石先生を招いて歓迎会を開く場面だ。歌手になりたかった香川マスノが「荒城の月」を歌うと、教員になった山石早苗が思わずその背中に「しがみついてむせび泣いた」とある。それが最後の文章だ。

たった12人のクラスの中で、5人の男子のうち3人までが戦死している。もう1人は失明した。都会に奉公に出て結核になり、孤独に死んだ女子もいる。家が没落して身売りされ、消息不明の女子もいる。生き延びてここに来られた者が、今、ここにいない級友たちを思って流す涙。ハナさんはそれを「言葉では表現できない痛みや悲しさを代弁した」ものとして受け取ったのだろう。そして、そう受け取れるようになるまでに、私たちには想像もできないようなプロセスが必要だっただろう。

だって、こんなチャーミングなブログを書いたハナさんだが、日本に来て最初にやったことは、「北朝鮮を脱出したときからずっと持ち続けていた自殺用の薬と剃刀を捨てることでした」というのである。「命の尊さ、その真の意味を、私はわからなかったのです」と彼女は書いているけれど、それは違う、多分あなたがいちばん命の価値を知っていたのではありませんか、命の価値そのものに接近しすぎていたからこそ、あなた自身が命の価値そのものになっていたからこそ、わかっていないと感じたのではありませんかと、問いかけてみたくなる。たぶん大石先生の気持ちや壷井栄さんの気持ちをいちばんよくわかっているのが、あなただと思うよと伝えたくなる。

しかも、自殺について付け加えるなら、ハナさんはこんなことも書いているのだ。

今日、大学の先生が授業の冒頭で、ニュースで伝えられた自殺に関する統計のことについて、いろいろな話をしてくださいました。(中略)北朝鮮では、自殺したくてもできません。「自殺」=「反逆」を意味するからです。

偉大なる金日成大元帥様、金正日将軍様率いる、こんなにも良い社会主義の国で自殺をするのは国を裏切ることになる、自殺を試みる人は裏切り者と烙印され、その家族にまで罪が及ぶことになるのです。

そして、こんな教育を受けて育ってきたハナさんが実は北朝鮮で自殺を図ったことがあるというのだから、言葉を失う。未遂に終わったから今、こうして私たちは彼女の文章を読むことができるわけだが。

そんな思いを抱えながら北朝鮮で生きてきて、脱北し、日本へやってきたハナさん。だが、脱北者が韓国や日本に来たからといって、それですべてがOKになるわけではないのである。日本での生活も困難がたくさんある。まず、北朝鮮から来たということをなかなかカミングアウトできない苦しさがある。

「北朝鮮から来たと口にするたびに、奇異なものを見るような眼差しを向けられた経験が、どうしても私を尻込ませてしまうのです」という。実際、日本に脱北者が住んでいるという事実を知っている人がどれだけいるだろう。無理解による、突拍子もない対応は想像がつく。しかも北朝鮮が軍事行動を起こすことなどがあれば、どんなにナーバスになってしまうだろう。「息が詰まって悶々としながらも、自分らしく生きるために悩み続けています」というリ・ハナさん。日本にも脱北者が暮らしているという事実はもっともっと、知られていい。そして、それを知るのに最も適した本が『日本に生きる北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』なのである。

パク・ヨンミさんの場合

実は、韓国に住むある脱北女性の手記を読んだときにも、ハナさんととてもよく似たものを感じた。

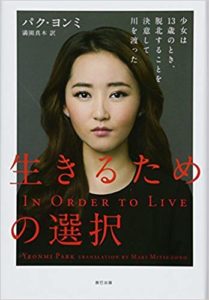

その人はパク・ヨンミさん。1993生まれだからハナさんよりかなり若い。13歳のときに脱北して、すさまじい体験をした末に2年後、韓国に入国した。彼女もまた大変な努力家で、一生懸命勉強して大学に入り、在学中に自らの体験について英語でスピーチしたことがきっかけで世界的に有名になり、人権活動家として活動している。英語で書いた手記『生きるための選択』(満園真木訳、辰巳出版)は世界中で読まれている。

パク・ヨンミ『生きるための選択』(満園真木訳)

北朝鮮で表現することのできる“愛”は、指導者への敬愛だけだ。こっそり観ていた映画やテレビドラマで“愛”という言葉がべつの意味で使われるのを聞いたことはあったが、北朝鮮の日常で家族や友達や夫や妻に対してそれを使う機会はなかった。でも韓国では、両親や友達、自然、神、そしてもちろん恋人に対して、さまざまに愛を表現する方法があった。

彼女はこのとき、脱北して韓国に来た直後の人が入る「ハナ院」という施設で、適応教育を受けていたのだが、ある日、愛に関するレクチャーがあったのだという。そのとき外部から講師としてやってきた女性は、植物に「愛してる」と話しかけるとよく育つといった話をまじえながら、「大切な存在にはそのような言葉をかけてあげることが大事だ」と話し、隣に座っている人に向かってその言葉を言うように促したそうだ。ヨンミさんは「すごく変な感じだった」が、友人や植物、動物にまでも愛を表現する方法があることをそのとき知ったという。そして「そんな基本的な感情も含めて、何もかも教わらなければならなかったのだ」と書く。

大事なのはその後の考察だ。「自分のなかに育つ言葉がなければ、本当の意味で成長したり学んだりすることはできない。そのことがわかってきて、自分の脳が文字どおり生き返るのを感じた。暗く不毛だった土地に新たな道が出現したみたいに、読書が、生きていることの意味、人間であることの意味を教えてくれた」のだという。

北朝鮮には「人間らしい感情」がなくて、韓国や日本にはそれがあるという単純な図式ではないだろう。ヨンミさんが「教わらなければならなかった」と書いているのは、北朝鮮という強烈な洗脳社会から抜け出し、自分を確立していくために、自力で自分の言葉を獲得しようとする奮闘のプロセスだろうと思う。ヨンミさんとハナさんの本には、その格闘の跡があった。

激しい歴史の中の、幼い者たち

それにしても、ハナさんが北朝鮮で読んだという朝鮮語版の『二十四の瞳』は、かなり正確な翻訳だったようだ。それはいったい、誰が翻訳を手がけたのだろうか。もしかしたら、その人も日本からの帰国者だった可能性はないだろうか。

今回、45年ぶりにこの小説を読んでみて、ある文章がとくに印象に残った。そして、ここを訳すとき翻訳者はどんな気持ちであったろうと考えた(その人が帰国者であってもなくても)。『二十四の瞳』の第4章で、12人の「みんな」の一年生時代の物語がいったん終わる。そして5章は、4年後、みんなが5年生になったところから始まる。この4年という歳月について触れた箇所だ。

四年。その四年間に「一億同胞」のなかの彼らの生活は、彼らの村の山の姿や、海の色と同じように、昨日につづく今日であったろうか。

彼らは、そんなことを考えてはいない。ただ彼ら自身の喜びや、彼ら自身の悲しみのなかから彼らはのびていった。じぶんたちが大きな歴史の流れの中に置かれているとも考えず、ただのびるままにのびていた。それは、はげしい四年間であったが、彼らのなかのだれがそれについて考えていたろうか。あまりに幼い彼らである。しかもこの幼い者の考えおよばぬところに、歴史はつくられていたのだ。

激しい歴史の中を生きる「幼い者」。ハナさんもその一人だし、私たちだって皆、そうだ。ただ、その濃淡の差がありすぎて、別世界の人に見えてしまうだけだ。「すごく、すごく、すごく平和な国」とハナさんが三回書いてくれたことの重さを、改めて考える夏にしたいと思っている。

(付記)

帰国者たちは、北朝鮮に到着するや否や失望させられた。「地上の楽園」といった宣伝は現実とはかけ離れていたし、日本からの帰国者は歓迎されず、資本主義社会に汚染されているとして差別や誹謗中傷の対象になることも多かった。そのような証言は多々残されている。しかし、彼らの経験の全貌はいまだ明らかになっていない。

最近、日本から北に帰国した人々の記録を残すことを目的として、「北朝鮮帰国者の記憶を記録する会」が結成された。日韓両国で、脱北した帰国者たちへの聞き取りが行われる予定である。